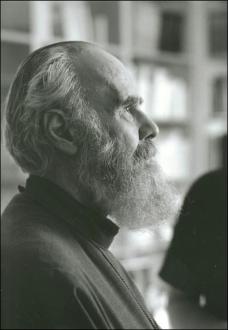

Митрополита Антония знали еще во времена Советского Союза, до публикаций последних лет; каждый из его нечастых приездов становился событием, встреча с ним превращалась для многих в поворотный момент жизни. Его слово современно без “модернизма”, глубоко укоренено в святоотеческой традиции – без стилизации под благочестие; оно убедительно в своей беспощадной простоте и цельности. Это речь человека, у которого слово и мысль не расходятся с чувством и жизнью.

Мы начнем наши беседы с разговора о вере. Веру связывают обычно с понятием религии. Но вера — понятие гораздо более широкое. Она определяется в Священном Писании, в Послании к Евреям, как уверенность в невидимом (Евр. 11: 1). И можно сказать, конечно, что так как Бог невидим, неосязаем, то в первую очередь понятие веры относится к Нему. Но есть другие вещи, в которых мы так же твердо и ясно уверены, как верующий уверен в существовании Бога.

Мне пришлось раз стоять в ожидании такси около гостиницы “Украина”. Ко мне подошел молодой человек и говорит: “Судя по вашему платью, вы верующий, священник?” Я ответил: “Да”. — “А я вот в Бога не верю…” Я на него посмотрел, говорю: “Очень жаль!” — “А как вы мне докажете Бога?” — “Какое доказательство, какого рода доказательство вам нужно?” — “А вот: покажите мне на ладони вашего Бога, и я уверую в Него…” Он протянул руку, и в тот момент я увидел, что у него обручальное кольцо. Я ему говорю: “Вы женаты?” — “Женат.” — “Дети есть?” — “И дети есть.” — “Вы любите жену?” — “Как же, люблю.” — “А детей любите?” — “Да.” — “А вот я не верю в это!” — “То есть как: не верю? Я же вам говорю…” — “Да, но я все равно не верю. Вот выложите мне свою любовь на ладонь, я на нее посмотрю и поверю…” Он задумался: “Да, с этой точки зрения я на любовь не смотрел!..”

Если развить понятие веры как внутреннего опыта, тогда можно прийти к заключению, что вера — нечто гораздо более широкое, чем просто религиозное понятие. Я люблю кого-то или кто-то любит меня; какое этому можно искать доказательство, как можно на ладони показать любовь?.. В продолжение того разговора этот молодой человек мне сказал: “Да ведь я могу вам доказать свою любовь к жене: я ей подарки делаю; я ее и детей содержу!..” Я возразил: “Это не доказательство вашей любви. Это может просто означать, что вы боитесь жены или что общественное давление вас к тому побуждает, но ваши поступки не свидетельствуют обязательно о любви”.

В том же порядке можно говорить и о других вещах. Например: нет человека, который не отозвался бы на картину, на музыкальное произведение, на красоту природы, и не воскликнул бы: “Как это прекрасно! Какая красота!..” А докажи эту красоту!? Нельзя разложить красоту на линии и краски; ведь само сочетание этих красок и этих линий не обязательно создает красоту. Когда мы видим закат или восход солнца и восклицаем: “Какая красота!” — мы не можем ее объяснить. То же самое происходит и с музыкой: мы вслушиваемся в музыкальное произведение, которое нас уносит куда-то в глубины нашего сознания, в глубины нашего естества, бытия; и мы его переживаем как красоту. Таким образом, мы приобщаемся этой красоте, красота до нас доходит как переживание, как наш личный внутренний опыт. Так же и любовь. Мы любим человека не за что-нибудь, мы любим его не потому, что он особенно красив, умен, талантлив; мы любим его потому, что от него идет как бы излучение, нечто, что нас пленяет; мы смотрим на человека и видим в нем красоту. И вот этот опыт любви, красоты, который раскрывается нам и в музыке, и в живописи, и в природе, — он-то и называется верой на языке Послания к Евреям, написанного еще в I веке христианской эры. Это уверенность, но основанная не на том, что можно что-то доказать, чего-то коснуться рукой или увидеть, — это непосредственный, прямой опыт. И вот над этим стоит задуматься, потому что если мы переживаем любовь, природу, искусство и наш религиозный опыт как возносящую нас красоту, приобщаясь которой мы становимся глубокими, чуткими, новыми, то можно сказать, что за этим переживанием есть какая-то истина, какая-то реальность. Во всяком случае можно поставить вопрос о той реальности, которая стоит за переживанием.

Истину я определил как реальность. Отец Павел Флоренский [1] в одном из своих произведений говорит, что слово “истина” происходит от слова “есть”, от глагола “быть”; истина — то, что на самом деле есть. В таком смысле истина — это предельная реальность. Когда мы говорим, что верим, веруем, мы имеем в виду, что уверены в существовании какой-то конечной реальности. Эта реальность, как я уже говорил, может раскрываться искусством, природой, любовью, но это может быть реальность, раскрывающаяся внутри нас как религиозный опыт, как опыт о том, что существует Бог.

Здесь надо поставить вопрос о том, что мы хотим сказать, когда употребляем слово “Бог”. В славянском языке это слово может происходить от двух корней. Либо от древнего санскритского слова bhaga, что значит “богатый”, тот, кто всем обладает, кому ничего не нужно сверх того, что у него есть; тот, кто настолько богат своим собственным содержанием, своим бытием, что может не только без жадности, но с совершенной открытостью относиться ко всему внешнему и все отдавать, потому что ему ничего не жалко. Или можно производить слово “Бог”, как это делает Хомяков [2], от глагола “быть”: Бог — Тот, Который есть, Тот, Который не создан (можно было бы прибавить: не выдуман), а существует самобытно, в реальном, неизменном, хотя живом, трепещущем бытии. Это Тот, о Котором Ветхий Завет говорил: Он — Сущий, Тот, Который есть. Эти же слова Спаситель Христос применил к Себе Самому в Евангелии. И очень важно понять, что когда Христос говорит о Себе, Он говорит о Себе как о человеке и о Себе как о Боге. И вот первое понятие: Бог — Тот, Который есть; Он — Тот, Кто есть само бытие. Он является полнотой бытия, полнотой жизни ликующей, торжествующей; Он вседовольный (не в современном смысле слова, что Он “доволен”, а в том смысле, что у Него нет недостатка ни в чем, Он имеет полноту всего), Ему ничего не “нужно”. Он ничего и никого, никакой твари не захочет отнимать, потому что является любовью, то есть торжеством жизни, природа которой заключается в том, чтобы отдавать себя — бесконечно, безгранично, вечно, всегда — всякому, кто может в этом нуждаться.

И есть еще другое понятие за этим словом, уже в германских языках. God в английском, Gott в немецком происходят от древнегерманского корня, означавшего: Тот, перед Которым падаешь ниц в почитании, перед Которым преклоняешься с трепетом. То же самое мы находим и в древнегреческом языке. Слово Феос, Бог, происходит от корня, означающего именно это чувство священного ужаса, которое приводит нас к коленопреклоненному почитанию Бога. Таким образом, говоря о Боге, первое, что мы должны отметить: Бог является нашим первичным опытом, а не образом из наших мечтаний, не сверхчеловеком: Бог нас превосходит и воспринимается нами с такими чувствами, как священный ужас, неописуемая радость, любовь. И в этом отношении определения Бога в древних языках очень значительны, потому что в этих языках, будь то санскритский, готский иди древнегреческий, Бог не описывается; не делается никакой попытки сказать нам, каков Он, а говорится только о том, что с нами случается в тот момент, когда мы оказываемся лицом к лицу с Живым Богом, как мы бываем охвачены благоговением, и поклоняемся Ему, и преклоняемся перед Ним.

Есть другой корень на том же греческом языке, который нам указывает, что греки (как и мы, христиане, как и мусульмане, как и все верующие) признавали Бога Творцом, тем, кто создал весь мир, кто является источником всего. Это можно понимать различно. Для нас, христиан, Бог — единственный в Своем роде, и акт творения, акт любви Божией, есть акт воли Божией в том смысле, что Он вызывает к бытию все, что существует. Но действует Он не как властелин, который приказывал бы всякой твари явиться пред его лицо, а как любящий отец, и даже лучше бы сказать: как живая Любовь, которая зовет тварь к бытию для того, чтобы приобщить ее к собственной жизни, к собственному ликованию и торжеству, к собственному таинству любви.

Но — мы знаем, каков этот мир, сколько в нем страдания, как он бывает жуток, как смерть косит в нем все. И можно поставить вопрос: как же Бог, о Котором христиане говорят, что Он является Любовью, мог создать мир такой безобразный, такой страшный? Неужели Он его создал и потом почил от дел Своих в ожидании, что будет дальше? Хуже того: в ожидании, что в какой-то момент Он нас — которые не просили Его создавать их — будет судить за то, какими мы оказались. Такой Бог был бы страшен. Перед Ним можно было бы преклониться как перед властелином, но любить Его было бы нельзя; больше того: такого Бога ни я, ни вы не могли бы уважать. Но Бог, Который Своим державным словом любви вызвал к бытию все, что есть, взял на Себя ответственность за Свой творческий акт, за Свое решение создать мир и предоставить этому миру свободу самоопределения. Бог взял на Себя ответственность тем, что в какой-то момент истории, в тот первый день, с которого начинается христианская эра, времена христианские, Сам Бог стал человеком и, не приобщаясь злу, живущему и действующему в нас, приобщился всем последствиям этого зла, всему страданию, всему ужасу мироздания, и самому последнему из ужасов — потере Бога и смерти. Бог призвал человека к жизни не с тем, чтобы когда-нибудь человек предстал перед Ним с ответом: Он поручил нам мир, Им Самим созданный, открыл нам творческую возможность сделать из этого мира чудо красоты, гармонии, правды. Но когда человек уклонился с этого пути, пошел своими путями эгоизма, жадности, страха, нелюбви и т.д., то Бог стал человеком. Мы верим, что Иисус Христос, родившийся в Вифлееме, проповедавший на Святой земле, распятый после неправедного суда и воскресший, был действительно Сам Бог, вступивший в этот мир для того, чтобы разделить с нами все последствия Своего творческого акта и того, что мы сделали с этим миром, который Он нам доверил.

Встает вопрос: каким образом человек может одновременно быть Богом, каким образом две природы могут взаимно пронизать друг друга, каким образом всемогущий Бог может стать хрупким человеком? Тот, Который бесконечен, вечен, может вступить в конечность, временность нашего мира? Я думаю, что одна из самых убедительных картин, один из самых убедительных образов был дан в свое время святым Максимом Исповедником [3].

Он говорит, что соединение человека и Бога, Божества и человечества во Христе можно уподобить соединению огня и железа при закаливании меча. Мы вкладываем меч в огонь — холодным, серым, без блеска, а вынимаем — горящим огнем. Что же случилось? Жар пронизал железо так, что, по слову Максима Исповедника, теперь можно резать огнем и жечь железом. Если не представлять Бога существом физически нам подобным, тогда мы можем так думать о воплощении. Мы можем думать, что Бог, Который невещественен, соединяется с веществом именно так, как жар соединяется с железом или как в нас проникает тепло, когда мы входим в дом с мороза. Тепло остается теплом, мы остаемся человеческой плотью, но она теперь живая, гибкая, трепетная, совершенно иная, она ожила. И вот в это мы верим. Таким нам представляется Господь Иисус Христос — человек во всех отношениях, имеющий и душу, и ум, и сердце, и волю, и плоть, но человек, который всецело, до конца, до самых глубин, без остатка пронизан Божеством, стал тем, чем всякий человек призван стать — Богочеловеком. Потому что человек призван не к тому, чтобы быть просто одной из животных тварей, пусть даже самой замечательной; человек призван перерасти свою тварность через общение с Богом, через соединение с Ним так, чтобы вся Божественная жизнь влилась в него, чтобы стать причастником Божественной природы. Мы призваны быть вождями того мира, который Бог создал, чтобы, по слову апостола Павла, Бог стал все во всем, то есть мы призваны привести всю тварь к Богу, через свое тварное творчество соединить всю тварь, все творение с Богом так, чтобы все было пронизано Божеством, все воссияло вечностью.

В этом смысл слов Ветхого Завета, начала книги Бытия, где говорится, что Бог, сотворив мир в шесть периодов (которые в Библии условно называются днями), на седьмой день почил от Своих трудов. Значит ли это, что Он просто покинул этот мир, забыв о нем, не обращая никакого внимания на его судьбу, как бы пустил его в ход, ожидая, что мир сам каким-то образом устроится? Нет; я думаю, что именно в этот седьмой день человек вступает в свою творческую деятельность. Седьмой день — это весь период истории от момента, когда завершено творение, когда человек совершен, сотворен, поставлен в сердцевине мироздания, и до дня, когда в конце времен будет суд. О суде мы будем говорить отдельно, но сейчас мне хочется сказать об этом творчестве.

Может быть, свойство человека, яснее всего делающее его родным Богу, это творчество, способность творить. Этот мир, который был создан как бы в невинности, в котором были заложены все возможности добра, отдан человеку так, как можно отдать ему участок земли и сказать: почва богата, плодородна, у тебя крепкие плечи и руки, плуг в твоих руках, — сделай из этой почвы поле или сад по своему разумению, согласно своим творческим способностям… И человек должен был этим заняться. Максим Исповедник говорит в своих писаниях, что человек принадлежит двум мирам: с одной стороны, он взят из земли, то есть является как бы последним звеном земного творчества Божия, но, с другой стороны, Бог вдохнул в него жизнь — причем не просто животную жизнь, но то дыхание жизни, как говорится в Библии, которое его делает способным познать Бога, полюбить Его, прислушиваться к Нему, входить в гармонию с Ним. И вот потому что человек был создан таким, он может все земное приобщить к духовному, и в конечном итоге — к небесному и Божественному. Это задача человечества. Мы этого не совершили, мы заблудились на нашем пути, но эта задача остается перед нами. Мир, который мы создали — безобразен, ужасен. Вы помните, наверное, слова русской пословицы: неурожай от Бога, а голод — от людей. Да, неурожай может быть результатом различных внешних событий, а голод зависит от того, что человек по отношению к человеку бывает бесчеловечен. И это бывает часто, а в наше время так страшно проявляется!

Наша задача в том, чтобы вернуться к первоначальному замыслу Божию; и Сам Бог вошел в этот мир, чтобы возглавить наше творчество. Мы можем у Самого Бога научиться, как человеку надо жить, потому что Бог в лице Иисуса Христа стал человеком и нам показал, как живут, или, вернее, как может жить человек, который достоин своего человеческого звания. И это один из самых вдохновляющих моментов Евангелия: нам показана не только любовь Божия — нам показано величие человека, показано, что человек может вырасти в меру Божественности и через это стать способным все, Богом созданное, привести к той полноте, к которой оно призвано.

Но на пути к этому стоит очень страшная вещь: свобода, человеческая свобода, и это нам надо продумать. Свобода может быть или творческой, спасительной, или гибельной. Она может быть произволом или освобождением, в зависимости от того, как мы ее определяем.

Казалось бы, над значением этого слова и задумываться не надо: быть свободным — это иметь право и возможность делать, что хочу. Однако такой свободы вообще на свете нет. Ее нет ни биологически, ни общественно, ни политически, ни в отношениях с людьми. Биологически мы можем быть только тем, чем мы рождаемся: человеком того или другого рода, нации и т.д. Общественно мы тоже в значительной мере определены, а о политическом ограничении и говорить нечего. В каждой стране есть какие-то очень ясные границы; они могут быть страшно узкие и подавляющие или более широкие, но всегда где-то кончается наше право делать то, что нам хочется. В чем же тогда свобода? Если я не могу делать то, что хочу, если я биологически, психологически, общественно и политически во всех отношениях обусловлен, где же может быть речь о свободе? И вот мне хочется задуматься вместе с вами над значением этого слова. Мои размышления могут показаться некоторым из вас странными, но иногда приходится, задумываясь над сложными вещами, подходить к ним с непривычной для нас стороны.

Я начну со слов, которые мы употребляем, обозначая свободу. Первое слово — латинское libertas. Для нас теперь те слова, которые исходят из этого корня, значат почти что произвол, во всяком случае — огромную долю самоопределения. Но в древнем Риме слово libertas означало, с точки зрения и закона и практики, положение свободнорожденного ребенка в отчем доме. Он был свободнорожденный, то есть не раб, с точки зрения государства и общества; но что касается домашнего быта, он был во всем подчинен отцу. Свобода, которая дает человеку возможность распоряжаться, владеть обстоятельствами и собой, приобретается трудом, дисциплиной. Поэтому в отношениях отца и сына была строжайшая иерархия: отец учил сына и физически и душевно и умственно быть хозяином своего тела и судьбы; а это дается не произволом, а настоящей тренировкой. Апостол Павел, говоря о подготовке подвижника, указывает, что такая подготовка подобна тренировке атлета, спортсмена. Вот такой тренировке, душевной и физической, и подвергался свободнорожденный ребенок ради того, чтобы в свое время он мог занять в обществе ответственную и творческую позицию. Поэтому право на свободу от рождения не означало права помыкать всеми окружающими. И тут с понятием свободы соединяется то, чего, казалось бы, меньше всего мы ожидали бы, а именно — послушание.

Обыкновенно мы думаем о послушании как о подчиненности, порабощении. Но послушание — вещь гораздо более глубокая и важная. Слово это происходит от слова “слушать”. Послушен тот, кто признает в другом человеке — в матери, отце, учителе, старшем товарище — более глубокий, более цельный опыт, нежели собственный, и кто сердцем и волей вслушивается в то, что они говорят, что они думают, вслушивается в их жизнь с тем, чтобы приобщиться к тому, чему они научились от жизни, от встреч с людьми, старается усвоить их опыт. Таким образом, послушание заключается не в том, чтобы раболепно отдаться воле другого человека, а в том, чтобы, вглядываясь в его образ, вырасти в его меру и, возможно, его перерасти.

Слово, которое употребляется в германских языках (Freiheit по-немецки, freedom по-английски), корнями уходит в санскритское слово, которое в глагольной форме значит “любить” и “быть любимым”, а как существительное означает “мой любимый”, “моя любимая”. Разве не замечательно, как эти древние народы уловили, что подлинная свобода — это такое взаимное отношение, в котором царствует взаимная любовь, где ни один не порабощает другого? Такая свобода и есть плод любви. Но какой любви? Мы все знаем, что мы называем любовью: теплое чувство, ласку, порой чувство, которое рождает в нас желание владеть другим человеком, обладать им. Это может зайти очень далеко. Есть у одного английского писателя [4] произведение: переписка старого беса с молодым племянником, которого он учит приемам искушения людей. И между прочим этот старый бес говорит: “Я не могу понять Христа. Он говорит, что любит Свою тварь — и оставляет ее свободной. Вот я тебя, бесенок, люблю; это значит, что я хочу тобой обладать, хочу тебя держать в своих когтях, я хотел бы тебя съесть, переварить, чтобы тебя вне меня не было вовсе…” О такой любви многие из нас, к сожалению, знают. Тут мы можем почувствовать разницу между таким ложным, лживым понятием любви, которое я только что описал, и любовью, равнозначной свободе. Такая любовь говорит другому: “Ты так драгоценен, так прекрасен, так много значишь для меня, что я не имею никакого права тебя ограничивать, кромсать, уродовать. Я всеми силами своего существа буду служить тому, чтобы ты развился в полную меру своих возможностей; я не буду преградой стоять на твоем пути, а буду только следить за тем, чтобы ты не оказался недостойным себя самого, чтобы ты стал в полной мере той красотой, тем чудом, каким ты можешь быть…” Вот это свобода совершенно другого рода; и, возможно, только такая свобода совпадает с понятием свободы, как его излагает Хомяков. Свобода не в том, чтобы человек мог делать все, что ему вздумается, но в том, чтобы он в самом настоящем смысле слова был самим собой, всем тем, чем он может быть, чтобы он развился до совершенной своей полноты. В этом и состоит свобода, о которой русский мыслитель говорит и которую, конечно, всякий человек носит в душе: стремление быть самим собой, быть собой беспрепятственно, развиться до полного своего величия, стать достойным звания Человека.

Бог сотворил нас свободными, и за это можно Его благодарить всю жизнь, как бы ни складывались обстоятельства этой жизни, потому что не обстоятельства мешают человеку быть свободным в смысле: быть самим собой, полным творческой силы, быть способным любить не только своих друзей, родных, близких, но и врагов непобедимой любовью. И для того, чтобы это осуществить, всякий человек может строгой тренировкой, напряженным усилием научиться быть сыном Божиим по образу Господа Иисуса Христа.

Задумайтесь над этим, потому что такая свобода, какая нам предложена, есть призыв к предельному творчеству, к тому, чтобы вырасти в полную меру своего бытия. И никакие обстоятельства не могут человеку помешать быть собой. Эпиктет [5]— древний философ, был свободным человеком и сумел себя внутренне воспитать в подлинной свободе. Во время войны римлян с греками он оказался рабом жестокого хозяина, который его всячески притеснял и наконец стал на нем испытывать средства мучения, приборы, которыми можно было мучить человека. Но и это не победило Эпиктета. Когда в результате такого опыта у него была сломана нога, он только посмотрел на своего мучителя и сказал: “Разве я тебя не предупреждал?..”

Я уже говорил о том, что Бог берет на Себя полную ответственность за создание мира, человека, за свободу, которую Он ему дает, и за все те последствия, к которым эта свобода приводит: страдание, смерть, ужас, который мы часто творим. Говорил я и о том, что оправдание Бога (если так можно выразиться, ведя речь о Боге) в том, что Он Сам становится человеком. В лице Господа Иисуса Христа входит в мир Бог, облекшись плотью, соединившись с нами всей человеческой судьбой и неся на Себе все последствия данной нам Им же Самим свободы. Он живет среди людей, которые Ему чужды. Начало Его жизни — в отвержении. Когда Божия Матерь приходит в Вифлеем, ожидая ребенка, Она стучится во все двери, и ни одна дверь не открывается, а если и открывается, то захлопывается перед Ней: нам здесь хорошо, мы своей семьей живем, мы рады тому теплу и свету, которые вокруг нас,— нам чужих не нужно… Вот начало вступления Бога в историю нашего тварного мира. А дальше мы знаем, как Он был окружен и любовью, и недоверием, и непостижимым непониманием, слепотой людей, которые в Нем не видели того, чем Он является, и не понимали того, что Он говорил.

И теперь мне хочется сказать о другой стороне дела: неужели напрасно Бог стал человеком? Неужели напрасно Он прожил, как человек, столкнувшись со всеми теми чувствами, о которых я говорил, и кончил Свою жизнь более одиноко, более страшно, нежели Он ее начал на земле? Он, всемогущий, бессмертный, бесконечный, захотел, по любви к нам, стать уязвимым, беззащитным, отдаться в наши руки, как любовь отдается любимому человеку в надежде на то, что она будет принята, и с сознанием того, что она может быть отвергнута,— и в лице Христа она была отвергнута. Христос умер на кресте, оставленный всеми людьми. И для того, чтобы разделить с нами всю судьбу человека, Спаситель наш Христос в Своем человечестве, в Своем человеческом сознании пережил то, что является самой великой потерей для человека, самой большой трагедией в жизни человечества: утрату Бога, какой-то метафизический обморок, когда вдруг Он остался один, умирающий, разделяющий с нами самое страшное, что может быть — без-божие, отсутствие Бога в жизни: “Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?” Ни один безбожник на земле никогда не переживал потерю Бога так, как пережил ее Сын Божий, ставший сыном человеческим.

И какой же ответ земля дала небесной любви? Некоторые, совсем немногие ученики остались при Нем. Но они потом обошли весь известный им тогда мир и пронесли весть о том, что мы любимы Богом, что Бог нас любит всей жизнью и всей смертью, всей богооставленностью Господа Иисуса Христа.

Это было началом Церкви. А Церковь является тем странным, непостижимым извне обществом, которое состоит из нас, людей, грешных, хрупких, слабых, недостойных не только Бога, но и себя самих, и друг друга, и одновременно — тем местом, где Бог и человек встречаются, соединяются в любви, делаются одним обществом, тем, что, кажется, Хомяков называл “организмом любви”.

Итак, Церковь — странное общество. Очевидно, бросается в глаза в ней то, что это общество людей, которые — как то свойственно всем людям — хрупки, часто недостойны своего человеческого звания. Но вместе с этим в Церкви есть невидимая сторона присутствия Божия.

В Катихизисе [6] говорится, что Церковь есть общество, соединенное единством веры, единством богослужения, иерархии.

Все это так. Однако такое описание подобно тому, которое мы могли бы дать какому-нибудь зданию, чтобы люди могли его узнавать извне; для того же, чтобы понять, что в нем совершается, надо в него войти, надо воспринять то, что в нем происходит. А что происходит в Церкви? — Встреча. Встреча, которая является радостью и судом одновременно. Радостью, потому что встретить Бога лицом к лицу — это величайшая радость, какую может пережить человек, ищущий Бога, или даже не искавший Его никогда, но вдруг ставший перед Его лицом и изумившийся Его непостижимой красоте и любви. Но, с другой стороны, такая встреча является и судом. Мы знаем из человеческого опыта, что быть любимым кем бы то ни было — матерью, отцом, невестой — это значит стоять перед судом. Потому что быть любимым значит, что кто-то в нас увидел нечто достойное любви: величие, красоту, правду, чистоту, свет. И когда мы озираемся на себя и думаем о том, какие мы на самом деле, в собственных глазах или в глазах тех, которые нас не сумели полюбить, то мы стоим перед страшным судом нашей совести: я недостоин быть любимым!

Это страшнее, чем быть уличенным в какой-нибудь конкретной неправде: в краже, во лжи, в обмане; здесь речь идет о том, кто я. Достоин ли я того, чтобы другой человек (которого я тоже по-своему люблю, пусть слабо, неустойчиво) увидел во мне красоту, добро, хотя я и знаю, как мало красоты, как мало добра во мне? И вот в этом отношении встреча с Богом является и величайшей радостью (подобно радости человека, которому кто-то — мать, невеста, жених — говорит: я люблю тебя), и вместе с тем — судом, страшным, последним судом.

Но Бог, Который мне говорит: Я тебя люблю,— это также Бог, Который способен вызвать в нас все самое светлое, самое истинное, Он — не только Творец, Который когда-то создал мир, Он воссоздает нас Своей любовью, потому что Его любовь творческая, Он умеет вызвать в нас все, что есть самого благородного, великого, светлого, чистого, сильного. Он отдается нам в такой мере и так, что мы не можем — пусть простится мне такое выражение — Его обидеть, мы не можем Его унизить, так же, как не можем мы отнестись жестоко, грубо, бессердечно к ребенку, который к нам подошел со всей открытостью, со всей простотой детской любви.

Когда я говорил о воплощении, о том, что Бог стал человеком, я настаивал на том, что, становясь человеком, Бог принимает на Себя всю хрупкость человечества, всю беззащитность его, всю уязвимость; но разве это не картина любви? Разве не именно такова любовь? Вот в этой отдаче Себя нам, всему миру Бог и открывается как предельная, совершенная любовь, беззащитная и побеждающая нас своей беззащитностью, чистой, светлой, ликующей, даже когда мы временно, а то и надолго, оказываемся недостойными такой любви.

Как я уже сказал, Церковь является местом встречи — встречи между Богом и человеком. Но встреча — всегда явление взаимное: нельзя встретить человека без взаимности, без ответного какого-нибудь отклика. И в этом отношении, даже когда в нас есть только крупица веры, только искра любви, только капля надежды, мы можем с уверенностью сказать, что встреча совершится.

Некоторые из вас, наверное, помнят, как Христос спросил человека: можешь ли верить хоть немножко, потому что вере все возможно?.. Вот это слово “немножко” так важно для нашего сознания в Церкви. Никто из нас не может говорить, думать, мечтать о том, чтобы отозваться на любовь Божию — да даже и на человеческую — со всей глубиной, какой она заслуживает.

Когда мы смотрим друг на друга, а тем более на самих себя, как ясно, что в нас столько хрупкости, столько неуверенности, столько колебаний даже по отношению друг ко другу, к самым любимым; наша любовь то блекнет, то сияет, то колеблется, то не сыскать ее, а то вдруг она перед нами встает во всей своей красоте.

И вот, когда мы смотрим на Церковь извне, когда мы видим в ней людей, то есть самих себя, наших друзей, окружающих нас людей — Церковь кажется нам таким местом, где едва ли можно было бы надеяться встретить такую любовь, как Божия. Но в Церкви есть нечто другое. Не только мы, люди, ее составляем: она вся пронизана присутствием Божиим — и в лице Спасителя Христа, и в лице Святого Духа.

В лице Спасителя Христа мы видим совершенного человека, то есть такого, который способен — как человек — отозваться со всей безграничной глубиной на Божию любовь. Но, с другой стороны, мы знаем, что Он есть Бог, ставший человеком, и что через Него, в самом Его человечестве, вся полнота Божества присутствует, что Бог, во всей Своей славе, почти что незримо, потаенно присутствует среди нас; Он — и совершенный человек, и Божие присутствие в Церкви. И человечество, все человечество, мы все, соединенные с Ним, являемся уже не тем падшим, недостойным человечеством, каким мы предстаем иначе; мы являемся человечеством, среди которого есть один совершенный человек — Господь Иисус Христос.

И еще, мы знаем из Священного Писания, и не только из него: знаем из опыта святых и из опыта грешных людей, что Господь послал Своим ученикам на землю Духа Святого, как огонь, который пронизывает все, как поток, который течет и все уносит. Дух Святой присутствует в Церкви, в мире, пронизывает все, и Церковь является местом, которое как бы сияет Им. Таким образом, в Церкви мы видим самих себя, недостойных, хрупких, неприглядных людей, и мы можем видеть совершенного Человека в личности Христа. Видеть Его Человеком совершенным, и познать Его как своего Господа и Бога мы можем потому, что Дух Святой сошел на землю и нам открывает глаза. Он — Утешитель, Он — крепость, Он — радость, Он в нас самих как бы открывает наше подобие Христу, наш Божественный образ. Это одна из самых глубинных тайн Церкви. Какая это радость, что Сам Бог Себя нам открывает, и, открывая Себя нам, нас открывает тому величию, к которому мы призваны: быть такими же, как Христос, быть любовью, победоносной любовью, жертвенной, крестной, спасающей любовью в том, порой таком страшном, мире, в котором мы живем.

Итак, Церковь является для верующего дивным местом встречи с Богом, встречи живой души и Живого Бога; причем не только местом, где — как мы верим — нечто происходит, но местом, где действительно что-то происходит.

Вы мне можете задать вопрос, каким образом я могу это утверждать. Конечно, я мог бы сослаться на место Священного Писания, где рассказывается, как Савл, ученый еврей, фарисей [7] шел в Дамаск с готовностью и с целью преследовать христиан как обманщиков, потому что он считал, что Христос — лжепророк и хулитель, и как на этом пути он вдруг оказался лицом к лицу, в свете непостижимо ярком, с Христом воскресшим, Который к нему обратился с вопросом: почему, Савл, ты Меня гонишь? Это была настоящая встреча, преобразившая его, а не галлюцинация, потому что после галлюцинации человек не остается вполне нормальным, а он, судя по его писаниям, судя по его деятельности, был человеком нормальным.

Но я могу сказать и о другом человеке, уже нашем современнике. Пришел к нам в храм некрещеный, неверующий англичанин, чтобы передать какой-то пакет одному из прихожан. Он метил прийти после службы, потому что не ожидал ничего хорошего от службы и не хотел терять времени. Но пришел, когда служба еще не отошла. Он сел в глубине церкви, и вот что он мне рассказывал потом. Посидев несколько минут, он вдруг почувствовал, что в этой церкви что-то происходит, что она наполнена каким-то присутствием. Он задумался; как он мне говорил, он подумал, что это просто бред, что это навеяно ему мерцающими свечами, и пением хора, и запахом ладана, и, как он выразился, “истерикой верующих”. Но это было настолько ярко, настолько убедительно, что он решил проверить, истерика ли это, бред ли это, навеяно ли это ему, или действительно есть в этом храме (как во всяком, конечно) нечто особенное. И он пришел, с моего разрешения, посидеть в этом храме, когда никого не было и ничего не происходило. Просидев три часа, он мне сказал: “Знаете, в этом храме я ощущаю некое присутствие, какая-то живая сила в нем живет — неужели это то, что вы называете Богом?..” Я говорю: “Да! Храм — это место, где Бог Живой присутствует…” “А какое мне дело до такого Бога, — говорит мой собеседник, — если Его присутствие на меня никакого действия не имеет? Я это присутствие ощущаю, мне отрадно, тихо здесь сидеть, у меня чувство какой-то глубины и радости — но это все! Я уйду, и неужели все это пройдет?! Если есть Бог, то мне нужен действенный Бог, Бог, Который что-то делает и надо мной что-то совершит!..” Я ему предложил приходить изредка и смотреть, что будет: я его не зазывал, а просто предоставил ему возможность бывать. И он стал бывать. И вот этот человек мне говорил, что он видит, как люди после молитвы, особенно после причащения Святых Даров, делаются какими-то иными, что из них идет какой-то свет; не то что видимый свет, но они светятся, они делаются такими живыми, что можно было бы сказать словами английского писателя [8]: “Ax, смотрите — изваяние, статуя стала живым человеком. Этот человек может быть не таким прекрасным, как иная статуя, оставшаяся камнем,— но он живой, он ожил!..” И он прибавил: “Если ваш Бог это может сделать, то я хочу к Нему прийти; я хочу, чтобы и надо мной Он это совершил, чтобы я стал живым человеком в такой мере, в какой никогда им не был…” И после года, или полутора лет, он крестился, и остался до сих пор верующим, и рад этой встрече с Живым Богом.

Но если это все так, то можно поставить вопрос о том, каким же образом христианское общество может оставаться столь несовершенным, может быть так недостойно самого себя и, тем более, так недостойно Бога.

Если Церковь является тем, о чем я говорил, то есть обществом, преисполненным Божественного присутствия в лице Христа, в Котором, по слову Писания, вся полнота Божества обитала телесно, и в Духе Святом, то возникает очень серьезный вопрос: каким образом Церковь может быть так неприглядна в человеческой истории?

Об этом говорят все, не только неверующие,— мы, верующие, это знаем, и знаем это на двух уровнях: на личном и на общем. На личном уровне каждый из нас знает, что он недостоин того звания христианина, которое он носит. Быть христианином — это значит как бы быть образом, живым образом, присутствием Самого Христа в мире, который Он пришел спасать; кто из нас посмеет сказать, что он — живая икона, что, глядя на него, люди сразу могут узнать Христа?

А с другой стороны, христианское общество состоит из коллектива людей, каждый из которых грешен, каждый недостоин своего призвания; и историческая Церковь делала и делает ошибки и допускает погрешности. Это, конечно, легко понять; потому что иметь идеал — одно, иметь ясное представление о том, каким человек должен быть — легко. Но осуществить этот идеал чрезвычайно трудно.

Я помню разговор, который у меня был с советским офицером как-то в самолете. Он мне говорил о том, что так высоко учение Евангелия и так неприглядны христиане. И я ему сказал: “Ведь вы верите в марксизм?” — “Да!” — “Вы верите в то, чему вы служите?” — “Да!” — “А скажите: неужели вы можете сказать, что и общество, которое создано на его основании, и каждая личность в нем так же велики, как вы их себе представляете по учению, которому вы отдали свою жизнь?..” Он на это мне ответил: “Конечно, нет! Но ведь для того, чтобы и общество, и человек стали таковыми, нужно полное перерождение человека; надо, чтобы человек стал просто иным человеком и общество — иным обществом!..” Я ему тогда сказал: “Именно! Это можно сказать и о Церкви. Человек рождается как новая единица; он начинает с самого начала; и он может — в случае святых это явно — переродиться и стать таким человеком, что, глядя на него, люди узнают новую тварь, икону Христову. Но это не всем удается; не все являются героями духа.”

И вот почему, если смотреть на внешние проявления и личной, и церковной жизни, можно критиковать их, можно говорить о том, что ни Церковь как общество, ни отдельный христианин не достойны своего звания. Но, с другой стороны, если посмотреть на человека и поставить вопрос о том, каков его идеал, сколько труда, жертвенности он кладет на то, чтобы переродиться, измениться, стать иным, новым, чтобы не посрамить Христа и Церковь своим поведением, своей личностью, то можно порой изумиться.

И я думаю, что вглядываться в человека нужно именно так: не искать в нем совершенства, а ставить перед собой вопрос, исходя из тех данных, которые у него есть — ума, сердца, воли, обстоятельств, в которых он жил и родился: сколько труда он кладет на то, чтобы вырасти в полную меру своего идеала?

И если так поставить вопрос, то мы видим, сколько героического труда положено каждым христианином для того, чтобы не посрамить своего Спасителя, и положено Церковью для того, чтобы быть тем, чем ее назвал один раз, в разговоре со мной, патриарх Алексий [9]. Церковь — это не пропагандное общество, Церковь — сказал он — это Тело Христово, ломимое, распятое для спасения мира.

И сколько верующих, которые не являются, на поверхностный взгляд, светочами, героями, при всей своей слабости, при всех своих страхах, положили свою жизнь для спасения мира, для проповеди любви, благородства, правды, мира, честности — для самых простых и самых великих добродетелей.

И поэтому можно сказать, словами Феофана Затворника [10], что вот, глядишь на реку и видишь, как щепки плывут по поверхности воды, а золото ушло вглубь. Всякое общество, всякого человека надо рассматривать именно так: глядеть вглубь, и тогда мы увидим, что за ширмой, за занавесью недостатков, слабостей, порой страха что-то очень великое выросло в человеке, и что в одно мгновение, в момент, когда будет поставлен последний вопрос: веруешь ты или не веруешь, достойно своего звания ты себя ведешь или нет, человек вдруг вырастает в полную меру своего призвания, жертвуя иногда даже жизнью.

Слова Феофана Затворника о золоте, которое можно найти только на дне, — конечно, иносказание. Но я хочу за них зацепиться вот для чего. Когда мы встречаем человека, мы, разумеется, в первую очередь бываем привлечены его внешними чертами, его внешним обликом; когда познакомимся немножко ближе — его умом, когда еще ближе подойдем — какими-то свойствами его сердца, и все время — его поступками, тем, как он к нам относится, как он себя ведет по отношению ко всем, кто его окружает, и к обстоятельствам жизни. И это часто нам мешает видеть человека таким, каков он есть.

Вы можете сказать: а разве все это не человек, каков он есть? — Нет! В каждом есть то, что апостол называет сокровенный сердца человек, то есть тот человек, который известен только Богу и, отчасти, самому себе; тот человек, который в себе знает светлые порывы, острую боль, надежду, обманутую или осуществленную любовь,— который знает о себе то, чего никто не знает. И я не имею в виду здесь его прошлое, его поступки, то, что с ним случилось, а то, что в нем происходит.

И вот одна из задач человеческих отношений — не остановить свой взор на внешнем, а посмотреть вглубь. А для этого нужны некоторые условия. Нужно научиться, встретив человека, не рассматривать его только по отношению к себе самому, то есть: страшно ли мне от него, выгодно ли что, нравится ли мне человек, а посмотреть на него с совершенно открытым умом и сердцем, как на явление, которое перед вами стоит, которое никаким образом не отзывается на вашей жизни. Это совсем не легкая задача, потому что все люди, которые нам встречаются, так или иначе влияют на нашу жизнь. Знаете, очень легко, придя в зоологический сад, дивиться тому, как прекрасен тигр; но встреть вы его на улице — совершенно иное будет впечатление, и иное поведение с вашей стороны! И вот так мы ведем себя по отношению к людям. Нам надо научиться смотреть на людей без страха, не ставить себе вопрос о том, что со мной будет, если, получив власть надо мной, он окажется злым, корыстным, жестоким, а смотреть на него как на человека. Очень часто мы так не поступаем, потому что нам нет никакого дела до людей, не поступаем так от полного, холодного безразличия. И это, может быть, самое страшное отношение, какое мы можем проявить к человеку.

Иногда бывает, что мы человека недооцениваем, иногда, наоборот, расцениваем совершенно превратно, потому что нам страшно, потому что та или другая сторона его жизни, его личности нам выгодна или невыгодна. Порой мы видим в человеке только злое, потому что мы по какой-либо причине еще до встречи его невзлюбили. Так встречаются, например, политические противники; так встречаются люди, которые соперничают друг с другом, дельцы: заранее зная, что тот ему враг, и поэтому видя в нем только те свойства, которые ему вредны или которыми можно бессердечно, бессовестно воспользоваться.

Если мы хотим посмотреть на человека и увидеть его таким, каков он есть, надо подойти к нему с открытым сердцем, с открытым умом, с готовностью его принять, какой он есть, без страха за себя, без искания своей выгоды, а просто смотреть на него, как мы могли бы смотреть на потрясающее, изумительное произведение искусства; или как мы могли бы слушать музыку, воспринимая ее всем своим существом, не для того только, чтобы услышать какие-то ласкающие ухо звуки, а для того, чтобы за этими звуками уловить опыт того, кто писал эту музыку, уловить, может быть, душу композитора и понять нечто, чего мы раньше никак не могли понять.

Эта тема о встрече с человеком очень важна. Наша жизнь разбивается на том, что мы не умеем друг друга встречать; поверхностное закрывает нам глубины, и нам надо научиться через туман видеть самую глубинную, светящуюся и всегда прекрасную реальность.

Мы уже говорили о том, что во многом можно упрекать верующих именно на основании их веры: они претендуют на то, что они — ученики Христа, а вместе с этим, если сравнить жизнь верующего и даже его чувства, его переживания и его слова с тем, как поступил бы Сам Спаситель Христос, то с ужасом видишь, какие мы все недостойные Его ученики.

Но то же самое можно сказать о любом человеке, считающем себя учеником какого-нибудь значительного учителя, верующего или неверующего, который предлагает человеку идеал жизни и который, если бы он судил этого своего последователя, пришел бы в ужас от того, что из его учения сделали.

И вот мне хочется поставить сейчас другой вопрос, смежный, но иной: есть ли между нами, верующими и неверующими людьми, точка соприкосновения? Можно, конечно, говорить о вере; я помню нерелигиозного человека, который мне сказал: “Но ведь без веры жить нельзя!..” Разумеется, он не подразумевал веру в Бога; он подразумевал полную убежденность в своем идеале, уверенность всей душой, всем умом, всей жизнью своей в том, что стоит жить для этого и умирать для этого.

Но я сейчас говорю не об этом, я говорю о другом: нет ли какой-то точки соприкосновения, какого-то предмета, который является и для верующего, и для неверующего равно значительным, абсолютом? Мне кажется, что таким предметом является человек — отдельный, единственный в своем роде человек или коллектив, общество.

Мне вспоминаются два изречения. Одно принадлежит безбожному писателю, который говорил, что пролетариату не нужен Бог, потому что человек является его богом,— конечно, понимая это слово не в том смысле, в каком верующие его понимают, а как предмет служения, предмет, ради которого стоит жить и жизнь свою положить.

А на другом краю человеческого мышления мы видим святого Иоанна Златоустого [11], который говорит: “Если ты хочешь узнать, что представляет собой человек,— не смотри вокруг себя, на окружающих тебя людей, не поднимай глаза даже к палатам вельмож, а возвысь свой взор до Престола Божия, и ты узришь Человека Иисуса Христа, сидящего одесную [12] Бога и Отца в вечной славе…”

Значит, и тот безбожник, о котором я говорил, и святой Иоанн Златоуст могли бы встретиться на вопросе о человеке.

И мне вспоминается из Деяний Апостольских рассказ о том, как пришел апостол Павел в Афины и обнаружил алтарь “неведомому Богу” (Деян. 17: 23). Этим “неведомым Богом”, как мне кажется, и для неверующего, для безбожника, и для верующего любого вероисповедания или религии, является человек. Ради человека стоит жить, ради человека стоит умирать, ради человека стоит всю свою жизнь отдать. И это равно справедливо как для безбожника, так и для верующего.

Есть здесь, однако, некая разница. Верующий думает о человеке как о неповторимом явлении. Каждый человек — единственный, неповторимый. Каждый человек является предельной ценностью по отношению к Богу, по отношению к другим людям. Безбожник порой забывает о человеке как об отдельной особи и думает о нем как о части общества или человечества.

В первом случае, в мировоззрении религиозном, весь интерес в том, чтобы человеку дать развиться, раскрыться в полную меру всех его возможностей, беспредельно, не считаясь с тем, какие это будет иметь последствия для окружающих его людей. Разумеется, я не говорю о том, чтобы дать ему стать преступником, наносить вред другим; я говорю о том, чтобы все его дарования были свободно раскрыты и чтобы этими дарованиями он сделал свой вклад в историю человечества. И порой не только в данное время, но и в будущем, потому что, скажем, гении всегда опережают свою эпоху. Они порой кажутся несовременными, вызывают недоумение. А через сто лет или больше оказывается: именно то, чем они были, или то, о чем они говорили, имеет такое значение, что все человечество центрируется на нем.

Если же говорить о человеке лишь как о частице общества, то, конечно, его надо “приспосабливать”, то есть в конечном итоге, в самом ужасном конечном итоге сделать человечество подобным какому-то механизму, где каждой части механизма отведена определенная роль, и она не имеет права играть никакую иную роль.

Мне кажется очень важным поставить вопрос о том, какая из ценностей последняя: человек или общество, коллектив или отдельная, неповторимая особь? Является ли человек абсолютной особью, абсолютной значимостью как для себя, так и для других и для Бога, или он только часть чрезвычайно сложного и ценного механизма?

Есть место в Новом Завете, в книге Откровения Иоанна Богослова, где говорится о том, что в конце времен всякий человек получит имя, которое только он и Бог будут знать. И это означает, конечно, то, что между Богом и каждым отдельным человеком (я бы сказал даже: любым существом, любой тварью) существует неповторимое, единственное отношение. В древности считалось, что имя настолько совпадает с человеком, или предметом, или зверем, что если знать имя какого-нибудь существа, то с ним можно войти в такое глубинное отношение, которого никаким образом нельзя достичь в обычной нашей жизни на земле.

И вот этим указывается в Новом Завете то, что каждое существо (сейчас мы говорим о человеке) имеет с Богом отношение единственное, неповторимое, и поэтому является абсолютно незаменимым существом. Это значит, что и в своем становлении, пока он еще на земле не полностью стал самим собой, он должен вырастать в меру своего самого подлинного бытия, и что ни общество, ни воспитатели, ни родители, ни он сам не имеют права его кромсать, ломать или делать чем-то, чем он не является естественно. Так же, как, например, мы порой даем растению развиваться, а порой уродуем его тем, что придаем ему какую-нибудь форму, которая ему не присуща — стрижем, ломаем ветви, вытягиваем. В человеке есть бесконечные глубины возможностей, еще не нашедших в нем проявления — в каждом человеке и, значит, в человечестве в целом. И эти глубины неизвестны нам, это неведомые глубины, которые только Господь может Своим взором прозреть. И поэтому для христианина, для верующего нет такой идеальной формы человека, которой он должен достичь; человек должен стать самим собой.

Каким же образом? Ведь если человек будет стараться становиться самим собой, он может стать чем угодно: он может стать преступником, наркоманом, — а может стать и гением. И вот тут для верующего играет колоссальную, решающую роль личность Христа Спасителя, Которого мы считаем подлинно, в самом настоящем смысле, человеком и Богом. И только потому считаем Его подлинно человеком, безусловно человеком, что Он соединен с Богом совершенно. Только человек, который соединился с Богом неразрывно, до самых своих глубин, может называться Человеком. И поэтому, только вглядываясь в личность Христа, можем мы научиться тому, что значит быть человеком.

Но тут, конечно, нужна еще другая оговорка. Дело не в том, чтобы поступать подобно Христу, как бы подражать Ему, научиться из Его заповедей, из Его примера, как надо поступать; дело не в поступках, а в том, чтобы так понять Его личность, так углубиться в значение Его заповедей, чтобы они и мы стали одно, и чтобы мы поступали согласно Божией воле, согласно Божественной мудрости не потому, что нам так приказано, а потому, что это стало настоящей нашей природой; потому что мы стали людьми в полном смысле слова по образу и подобию Христа Спасителя.

Для этого надо научиться вглядываться в эту Личность; надо понять, как к ней подойти. На грани этого становления человека можно поставить изречение одного древнего церковного писателя [13], который говорил, что если бы даже Бог стал перед тобой и дал тебе какое-либо приказание, на которое твое сердце не может отозваться, на которое ты не можешь ответить: Аминь! [14] — не делай этого, потому что Богу нужен не твой поступок, а гармония между тобой и Им.

Но как эту гармонию установить, где ее искать? В себе самом? — Можно обмануться. Как же к этому приступить?

Часто люди читают Евангелие с желанием научиться христианской жизни, уподоблению Христу, выискивают в нем заповеди и стараются им подчиниться. В этом, конечно, есть правда. Есть в Евангелии указания на то, что те или другие поступки настолько вредят человеку, настолько разрушают его цельность, настолько его уродуют, что он должен от них воздержаться, если только хочет стать самим собой. И ведь не одно Евангелие, — наша общественная жизнь учит нас тому, что если отдаться своим желаниям, своим влечениям, то можно стать не человеком, а уродом: жестоким, пьяницей, наркоманом, лжецом, трусом и т.п. Но это только одна сторона дела. Другая сторона в том, что если ты будешь поступать так или сяк, если ты будешь допускать в свое сердце те или другие переживания, чувства, влечения, если ты дашь своему уму оскверниться теми или другими мыслями, ты уже настолько отуманишься, что для тебя станет невозможным видеть и понимать красоту, переживать ее всем сердцем так, чтобы твое сердце горело от нее, и, значит, ты не сможешь ей приобщиться делом, потому что тогда силы в тебе на это не будет, целостности в тебе не будет такой, которая позволит тебе преодолеть самого себя и стать тем настоящим “я”, каким ты являешься в глубине своей, и какое на поверхности часто очень непохоже на себя самого.

Мой совет таков: читай Евангелие, отмечай себе те места, от которых твое сердце согревается, ум яснеет, воля вдруг оживает, сила какая-то вливается в тебя, те места, о которых ты мог бы сказать: как это прекрасно, как это истинно! — и знай, что эти места говорят тебе, что ты уже чем-то, хоть небольшим, хоть малым, похож на того человека, которым ты должен стать, потому что ты уже видишь красоту настоящего человека во Христе.

На этом нельзя останавливаться, потому что переживать мы все умеем; мы очень легко переживаем вещи, которые не требуют от нас соответствующего поступка. Но мы можем себе взять за правило: если чем-нибудь я и буду недостоин самого лучшего, что во мне есть, то в этом не имею права быть недостойным, потому что здесь я в себе познал подобие Христу и (что, может быть, еще важнее) через это переживание начал понимать Христа, начал Его узнавать, начал постигать, каков человек, каков Бог. Здесь мне даны одновременно два откровения: обо мне самом и о Христе-человеке. Если взять это за правило, то есть если вчитываться в Евангелие так, чтобы отмечать все, что вдохновляет, все, от чего горит сердце, о чем мы можем сказать: “это действительно так, это правда, это безусловная красота”, то мы постепенно можем вырасти в меру Христову, — конечно, в доступной нам степени; мы можем вырасти в меру самих себя — самого истинного, самого лучшего, самого подлинного человека, каким мы являемся.

Конечно, при этом мы будем обнаруживать и такие места, которые нам говорят, что мы совсем на это не похожи; и если мы это обнаружим, если действительно ударит в сердце нас: Боже, до чего я уродлив! — это тоже дает нам основание, отправную точку, чтобы доискиваться самого прекрасного и истинного, что в нас заложено, и что как бы вызывается к жизни красотой личности Христа, Его учения, образа Его жизни или заповедями, которые Он нам дает.

Но как же все это укладывается в ту реальность, которую мы называем Церковью? Церковь — это тоже общество. Неужели это общество полного произвола, где каждый имеет право делаться самим собой, или есть в этом иная гармония?

Церковь является обществом людским, таким же обществом, в своем роде, как любое общество, каждый член которого связан со всеми другими. Каким же образом можно тогда говорить о том, что каждый должен быть самим собой, как будто не считаясь с обществом в целом? Я думаю, можно разъяснить это двумя примерами. Мы все знаем, что представляет собой хор и хоровое пение. Только тогда хор может звучать полнозвучно, со всей красотой, на которую он способен, когда каждый голос придерживается своей тональности. Если же происходит перестановка, если кто-нибудь поет “не своим” голосом, то хор теряет слаженность. В Церкви происходит то же самое, что в любом обществе: только если человек поет полной грудью, своим голосом, не приспосабливаясь, а учась употреблять свой голос наилучшим образом, он может быть участником хора, и хор этот прекрасен.

Другой образ можно взять у апостола Павла (см. 1 Кор. 12: 12-13; Рим. 11: 17 и сл.). Он сравнивает Церковь с телом и с деревом. Тут и там мысль одна. Тело человеческое состоит из множества членов и частей, но живет одной жизнью, и эта жизнь дает неповторимую форму каждой части тела. Одна и та же жизненная сила делает глаз глазом, а руку рукой. Одна-единственная сила, — и такое множество несравнимых отдельных частей.

О том же говорит пример дерева: Христос является как бы живоносным стволом, а мы — ветвями, листьями, цветами, плодами. Плод не похож на цветок, цветок на лист, одна ветка не похожа на другую, но они потому только могут быть разными и самими собой, что одна-единственная многогранная, сложная, богатая жизнь течет в них, делая дерево одновременно единицей и бесконечно разнообразным множеством. На земле не существует двух одинаковых листков, потому что та же самая жизненная сила дает каждому листку неповторимость.

Здесь мы видим, что и общество церковное, и каждый его член могут быть самими собой, потому что они пребывают в полной гармонии, и дело именно в гармонии, ни в чем другом.

Где же ключ этой гармонии? Ключ в том, что Христос не является как бы одним из множества людей, одной из возможных особей, Он — Всечеловек. В Нем каждый человек может и найти себя самого, и прозреть своего ближнего и всякого другого человека. И таким образом, если мы соединяемся со Христом, если углубляемся в единство с Ним через общение духа, общение ума, сердца, жизни и вытекающих из всего этого поступков, то мы все делаемся частью этой всемирной изумительной гармонии, которая потеряна сейчас, потому что каждый человек хочет быть “самим собой”, то есть непохожим ни на кого и ни на что, быть каким вздумается, каким захочется.

И вся задача аскетической борьбы (то есть той борьбы с самим собой, которая начинается с момента, когда человек познает самого себя, познает подлинность своей личности во Христе): войти в полную гармонию с окружающим — трагическим, но и дивным — миром, в котором мы живем.

Что же мы видим, если сравнить церковное общество с гражданским, то есть общество верующих с обществом, построенном на неверии, построенном без Бога? Оба общества состоят из людей; в каждом есть люди умные, чуткие, чувствительные, есть люди образованные, одаренные. Что же такое есть в том и другом обществе, что делает их разными? Мне кажется, что основная разница в том, что церковное общество стремится каждому человеку дать простор быть самим собой, невзирая на последствия такого становления, тогда как государственное общество, особенно тоталитарное, стремится к тому, чтобы все люди были подогнаны под какой-то трафарет. Разумеется, это не означает, что все должны быть одинаковы, но идеал такого общества — организованного, стройного, продуктивного — в сущности, муравейник. Все — муравьи, у всех одни и те же свойства, с одной только разницей: есть группы муравьев, которые самой природой, или (если говорить о человеческом муравейнике) воспитанием, научены делать одну вещь, что-то такое, что является их специальностью. Конечно, в человеческом муравейнике кроме общественно-полезной деятельности человек может на досуге заниматься и чем-то другим, может читать, думать; но вместе с тем где-то в сознании остается мысль, что надо быть, как все другие.

Я недавно ездил в Шотландию и по дороге разговорился с китайцем. Он мне говорил, что в Китае обособляться, быть непохожим на других — просто немыслимо, что все должны подчиняться общему духу, общему поведению и быть индивидуальным нельзя не из-за какого-то давления свыше — это он отрицал, — а из-за давления самого общества: надо быть таким, как все, и каждый должен иметь свою специальность, которая приносит пользу обществу. Вот этот идеал муравейника отрицает то, что в каждом человеке может быть что-то настолько особое, настолько исключительное, что оно никаким образом не укладывается в такую систему. Если говорить о тоталитарных государствах: в каждом из них, каковы бы ни были его направление или эпоха его существования, бывают великие умы, художники, литераторы, композиторы; но в каждом тоталитарном государстве, где все определяется, с одной стороны, общей пользой, а с другой — воспитанием людей одного типа, человек творчества, каков бы он ни был, должен работать по определенному трафарету. Он должен творить, будь то музыку, полотна или произведения литературы, так, как того требует общество, и так, чтобы это помогало обществу успешно осуществлять принятую программу. Здесь нет простора для того, чтобы человек вырвался, стал бы оригинальным в хорошем смысле слова, то есть непохожим на других, не каким-то уродом, а самобытным, единственным в своем роде человеком. И в этом отношении всякое общество, стремящееся воспитать своих членов полезными ему людьми, которые творят для общества, которые от других разнятся только своей специализацией,— такое общество неминуемо должно задушить все то, что является единственным, неповторимым в человеке. В каждом человеке есть это неповторимое, и каждый человек, который подвергается такому воспитанию или такому давлению со стороны общества, неминуемо страдает: страдает от того, что что-то самобытное в нем, неповторимое должно стать лишь его частным достоянием, что он не имеет права поделиться им, если не облечет это в форму, приемлемую для данного общества.

В заключение я попробую вам сказать о церковном обществе, каким оно мне представляется — не о том, каким мы его видим обычно на практике, но о том, каким оно стремится быть и стать, и каким его, конечно, задумал Господь наш Иисус Христос.

Нередко люди ставят вопрос: зачем нужна Церковь, когда каждый из нас в отдельности может предстоять перед Богом, молиться, читать Евангелие, учиться от Христа тому, как надо жить, — и жить соответственно? Это вопрос важный. Конечно, всякий человек является неповторимой личностью; каждый человек может стать перед Богом, как будто он один только на свете и есть. Он может познавать Бога так, как никто другой не может Его познать, потому что всякий человек неповторим. Он может поэтому и молиться, и учиться у Спасителя Христа, из Его примера и из Его слов, он может жить достойно своего призвания, но этого недостаточно. Для того, чтобы так жить, надо принять решение, которое принимали пустынники: уйти, удалиться из человеческого общества, уйти в пустыню, в лес, и там стоять лицом к лицу с Богом в абсолютном, предельном одиночестве. Но поскольку мы живем в человеческом обществе, мы не имеем права так радикально выключаться из него. И вот тут встает вопрос о том, что такое Церковь и что такое общество.

И Ветхий и Новый Завет, и отцы Церкви говорят нам о том, что человеческое призвание в основе своей заключается в том, чтобы все сотворенное Богом освятить, приобщить к Божественной жизни, сделать святыней. Каждый из нас это может сделать над самим собой, но только совместным трудом мы можем это сделать со всем миром. Церковь — это удел Божий, это союз людей, которые услышали, что они призваны воссоздать мир таким, чтобы в нем был простор и для человека, выросшего в полную меру своего достоинства, и для Самого Бога, соединившегося с людьми. Мы все, и верующие, и неверующие, вместе должны строить град человеческий, земной град, но человеческими силами можно построить только такой град, в котором всем выносимо жить, град, где люди не травят друг друга, где можно всем уместиться, если только потесниться немножко — и этот град слишком мал для полного роста человеческого. Град человеческий должен стать градом Божиим, то есть таким, первым гражданином которого мог бы быть Господь наш Иисус Христос, единственный Человек, Который достоин этого звания, потому что Он является одновременно Богом воплощенным. Поэтому Церковь — общество людей, которые сообща, общими усилиями, тем, что они сами являются уже Божиим уделом на земле, вносят в этот мирской град измерение, какого этот град не может иметь, если только Бог в него не вступил, а Бог может вступить в него, только если Он призываем. Бог насильно не вторгается в человеческую жизнь, но входит куда бы то ни было, где найдется живая душа, которая скажет: Приди, Господи, и приди скоро. Вот в этом отношении Церковь является как бы авангардом Царствия Божия, группой посланников, которые друг другу помогают, призвание которых — сделать святыню из поруганного и изуродованного мира. И в этом отношении отдельный человек не может заменить собой всю тайну Церкви, всю тайну общества, построенного по образу Святой Троицы. Такое общество — живое тело, оно живет только любовью, но любовью не самозамкнутой, а любовью, которая хочет все превратить в Царство любви и бесконечной, бездонной радости.

Это, конечно, идеал. Русская Церковь в данное время еще не пришла к этому. Еще не изжито прошлое; верующее общество (я не говорю о единицах, но в целом) в лице каждого своего члена не научилось этой царственной свободе, этому мужеству, этой решимости, этой правдивости жизни — не слов, а жизни. И Церковь сейчас еще не выросла в эту меру; в ней есть косность, в ней есть еще живущий как бы в костях людей страх, который в них был внедрен десятилетиями опасной и страшной жизни. Сейчас Церковь должна научиться в лице каждого своего члена свободе — той свободе, которая является ответственностью; не той свободе, которая значила бы, что теперь я имею право жить без притеснения, а той, которая говорит: тебе дано сейчас право жить по своим убеждениям, так пусть эти убеждения через край переливаются с тем, чтобы другие люди, которые еще их не познали, могли бы их узнать, приобщиться к ним, могли бы ожить торжествующей, ликующей жизнью…

Вот о чем сейчас идет речь; и, конечно, структуры Церкви за последние 70 лет очень отвердели: те, у кого было больше ответственности, требовали большего подчинения. Это неминуемо. Это бывает в армии. Офицер должен иметь власть командовать солдатами; и в периоды трагедии, когда растерянность, страх владеют людьми, когда люди своего пути не могут ясно видеть, тогда начинает вырастать чрезмерная, незаконная иерархическая связь, когда всякий подчиненный на каждом уровне ожидает, требует приказа, потому что исполняя чужую волю, он не ответственен за то, что делает.

И вот тут должна войти в жизнь Церкви настоящая соборность — не анархия, не простая демократия, а соборность, которая заключается в том, чтобы глубоко вдуматься в Божии пути, приобрести то, что апостол Павел называет умом Христовым. И иерархия, и подчиненные должны научиться действовать вместе, не подчиняясь, а сотрудничая, следуя не приказам, а таким вождям, которые не властвуют над людьми, но раскрывают им путь свободы. Эта задача перед Церковью стоит на каждом уровне: в семье, в приходе, в епархии, в целом составе Церкви; и если она не будет решена, мы не придем к победе Добра и Истины. Я говорю, конечно, не о “победе” Церкви, не о том, чтобы Церковь стала политической силой, а о том, чтобы она стала свободой — путем ответственного творчества, путем братского единения людей, начавших в союзе мира строить град человеческий. И чтобы этот град, как я уже говорил, перерос бы меры земли, стал бы одновременно градом Божиим, первым гражданином которого мог бы быть Сын Божий, ставший сыном человеческим, Господь Иисус Христос.

В древности, как вы все, наверное, знаете, христиане были гонимы. Храмы не стояли явно для всех; христиане собирались в катакомбах [15], в подвалах, в потаенных местах. Что представляли эти места для них? Это были места, посвященные Живому Богу, в Которого они верили. Весь остальной мир был враждебен Христу, христианской вере. Можно сказать, что и в современном мире положение храма в значительной мере таково же, потому что общество, среди которого мы живем, тем более — безбожное, активно безбожное общество как бы поставило Бога, Христа вне закона. Бог не имеет права жительства, Он не имеет права законно существовать в той или другой стране, а если Он и существует, то игнорируется большинством жителей. И храм, стоящий посреди города, говорит людям, которые к Богу никакого отношения не имеют и не желают иметь, что у Него есть приверженцы, что люди в Него верят, и вера их в Него достаточно сильна, чтобы построить храм или сохранить этот храм, и молиться в нем, чего бы это им ни стоило.

Помню, как я впервые увидел Москву (это было в 1960 г.): современный город, здания, какие они есть — бездушные, бедность довольно явная. Меня повели в храм. Здания вокруг были мертвые; войдя же в храм, я вдруг оказался в царстве красоты. Знаете, есть замечательные слова у Платона [16]; он говорит, что красота — это убедительная сила истины. Я остановился перед этой красотой, которая была так непохожа на то, что я видел снаружи. Французский писатель в одном из своих романов описывает человека, который обнаруживает, что вокруг него настала какая-то непостижимая, глубокая тишина; он к этой тишине прислушивается и вдруг восклицает: “Да, в сердцевине этой тишины — живое присутствие Бога!..” Так вот то, что составляет сердцевину храма, и придает жизнь красоте, которая иначе могла бы быть только эстетикой — здесь она становится средоточием смысла.

Если понять, что содержание храма — это та тишина, та глубина, в которой находится Бог, то понятно делается, почему человек, идущий в храм, еще только пускаясь в путь, настроен так, как он не бывает настроен, когда идет на работу или в гости. В храм собираешься с того момента, когда просыпаешься и знаешь: я иду на встречу с Живым Богом. И одеваешься по-иному, и готовишься по-иному, и стараешься, чтобы разговоров лишних не было, чтобы ничто недостойное не рассеивало той глубины, в которой только и можно пережить содержание храма. И по дороге идешь серьезно; идешь, как на встречу с очень значительным или с очень любимым человеком, не рассеиваясь пустыми мыслями, а зная: я иду на встречу — ну, скажем просто, — с возлюбленным, с самым дорогим, драгоценным человеком или существом, какое у меня есть на свете.

По церковным правилам (но, конечно, эти правила были писаны тогда, когда храмов было очень много и дорога из дому до храма была недолгая) по дороге полагалось читать молитвы. Начинали путь, сказав: Благословен Бог наш, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. То есть навсегда Он благословен; что бы ни случилось, что бы со мной ни было, я благословляю Его имя. Эти слова говорят о том, что я Богу верю до конца, что я иду на встречу с Ним, и что бы ни случилось по пути туда, в самом храме или на обратной дороге, имя Божие для меня святыня, и я его благословляю.

Когда доходишь до самого храма, останавливаешься на мгновение: это дом Божий, это Божий удел. И крестишься перед ним не только на икону, которая видна, но и на самый храм: это место селения Божия. Вступая в него, мы говорим: Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему во страсе Твоем. И, переступив порог, останавливаешься, не спешишь никуда, стоишь мгновение, потому что ты вошел в удел Божий. Все это пространство, все это место посвящено Богу в мире, который Его отрицает, который Его не знает, в мире, где у Него нет ни места, где главу преклонить, ни гражданства, ни права жительства. В храме Он дома; это место, где Он у Себя и принимает нас как хозяин; это святое место, куда можно вступить только с такими чувствами, которые достойны и самого человека, и Бога, на встречу с Которым идешь. И поэтому человек кладет на себя крест: Во имя Отца и Сына и Святого Духа… Я вошел в Божий удел во имя Божие, я не принесу в этот удел ничего недостойного Его. Вернее, все, что недостойно, должно быть здесь очищено, омыто покаянием и обновлением души. И, постояв несколько мгновений, идешь, как в любом доме, к Хозяину — к той иконе, которая стоит посередине храма и представляет собой образ Христа Спасителя. К Нему-то мы и идем первым делом с поклоном, становимся на колени, кланяемся до земли в знак глубочайшего нашего почтения, благоговения, трепета внутреннего; ставим свечу, которая символизирует наше горение. Пламя чисто, мы нечисты; оно — чистота, которая горит перед Богом, как свеча, которая привела нас на встречу с Ним. И мы целуем эту икону. На церковном языке это называется прикладываться: человек губами прикладывается к образу, целует его. Некоторые люди (я в том числе), целуя икону, всегда говорят: Да не лобзания Ти дам, яко Иуда!.. Дай мне поцеловать Тебя, как ребенок целует мать, как целуешь любимого, почитаемого человека, без обмана, без неправды. Причем в русской традиции Спасителя Христа, Божию Матерь, святых — в лицо не целуют. Целуют либо руку, либо Евангелие, которое держит Христос, но к лицу не прикасаются; так же как в обычной жизни мы целуем в лицо только людей очень нам близких.

В храм человек входит через притвор. Притвор — это не только дверь, но и небольшое пространство между ней и самым храмом. Теперь это место стало проходным; но в древности притвор играл громадную роль. В притворе стояли те люди, которые еще не были крещены (их называли оглашенными), и те, кто был исключен из церковного общения: кому нельзя было причащаться, потому что они нарушили какие-то основные правила христианской жизни. К этому я вернусь чуть дальше.

Я употребил слово оглашенные. Оглашенные — это люди, которые услышали проповедь, услышали о Христе, до которых дошла эта весть, дошел голос (откуда и слово “оглашенные”) и которые зажглись интересом или верой. В этом отношении притвор тем архитектурно интересен, что он закрыт в сторону церкви и открыт в сторону улицы, то есть он открыт всему миру. Все, кто только услышат о Христе, все, у кого дрогнет сердце, у кого вдруг появится живой интерес, могут туда прийти; но там они должны были бы оставаться. Теперь мы этого не делаем, но в древности это соблюдалось строго. В храм вступали не через дверь, а через крещение, и пока человек не был крещен, он оставался в притворе. Но для того, чтобы люди могли молиться, часть службы совершалась при открытых дверях, так что стоявшие в притворе могли слышать ту часть богослужения, которая была поучением.

На стенах притвора часто изображались сцены Страшного суда, суда Божия над грешной душой; притвор был местом, где человек стоял перед судом своей совести. Чтобы сказать: Да, я каюсь во всем, в чем я недостоин и себя, и ближнего, и надежды, которую люди на меня возложили, и той красоты, которую Бог создал во мне, и Самого Бога; люди стояли и осознавали это. И когда их покаяние созревало, когда они были готовы, они могли вступить в храм через крещение.

Но в притворе стояли и те, кто после крещения нарушил какую-либо основную христианскую заповедь. Отлучались от Церкви, в сущности, люди, которые нарушили абсолютным образом закон любви. А именно: человеку, отрекшемуся от Бога и от Христа публично, не было уже места среди тех людей, которые жили Христом и верой. Человек, который убил своего ближнего, то есть проявил предельную нелюбовь, отсутствие всякого сострадания и любви — должен был выйти из храма. И, наконец, люди, которые совершили прелюбодеяние, то есть вторглись в чужую любовь, разбили существующую любовь, уничтожили эту святыню — тоже лишались места в Царстве, где господствует только любовь. Вот они оставались в притворе до момента, когда время их покаяния пройдет, когда они будут обновлены этим покаянием.

Поэтому притвор широко открыт на улицу. Оттуда, из мира может прийти всякий, кого коснется сознание своего недостоинства, кто услышит голос Божией любви. Раньше люди стояли в притворе, ожидая, что откроются врата самого храма и они вступят в область, которая является домом Божиим, уделом Божиим. В этом заключается смысл притвора, который, к сожалению, сейчас представляет собой только проходное пространство.

Говоря о том, что сейчас притвор не играет той богослужебной, литургической, молитвенной роли, которую он играл вначале, я употребил слово “к сожалению”. Неужели нам, верующим, жалко, что люди, только-только коснувшиеся края ризы Христовой, имеют возможность стоять в храме и присутствовать на всем богослужении? Конечно, нет; это и не зависть, и не чувство какого-то своего превосходства. Дело в том, что постепенное духовное вырастание начиналось именно слышанием слова Божия, от которого разгоралось сердце, светлел ум, которое двигало волю на то, чтобы переменить всю свою жизнь, сделать ее достойной своего собственного человеческого величия, достойной своего ближнего. И человек, переживший это, приходил и знал, что ему надо еще что-то пережить, что он не может просто перейти из состояния одичания в приемлемое состояние. Человек знал, что надо пройти через кризис, пережить нечто почти трагичное, — потому что когда стоишь перед судом своей совести всерьез, то страшнее ничего нет. Суд человеческий, даже гражданский суд, даже полевой суд не может быть таким страшным, как суд совести, когда человек стоит перед своей совестью и вдруг сознает, что он недостоин, что он не имеет права называть себя человеком, а не то что христианином.

И то, что сейчас можно пройти с улицы в храм просто, почти что из любопытства, лишает людей этой постепенности и сознания, что духовное вырастание дается подвигом. Подвигом человек движется вперед. Когда человек должен был стоять в притворе перед судом совести, зная, что он еще не готов, — не то что не достоин, но не готов войти в область Божию, — ему приходилось день за днем, воскресенье за воскресеньем произносить над собой новый и новый суд. То есть все глубже и глубже он уходил в свою душу и все больше и больше сознавал то, чего сначала не сознавал в себе, но что постепенно ему открывалось этим стоянием перед закрытой дверью. Так же бывает, что мы осознаем свою вину перед человеком только в том случае, если он нам скажет: нет, ты не имеешь права называться моим другом. Предатель, человек, который меня предал в момент моей крайней нужды, не может быть моим другом; ты должен мне сначала доказать, что ты снова стал верным другом… — Вот почему, мне кажется, так важен был этот момент: стояние вне, перед закрытой дверью.

В Евангелии нам сказано: стучись в дверь, стучись, стучись — она тебе откроется. И действительно, люди стучались — не кулаками, конечно, а молитвой, покаянием, тоской по обновлению. И в это же время (разумеется, не во время богослужения, а в этот же период) их обучали, их учили тому, что значит быть христианином. Причем тогда больше, может быть, чем теперь, настаивали на том, что быть христианином значит не только верить в Бога, верить во Христа как своего Спасителя, Сына Божия, но и знать: если я поверил Христу, то вся моя жизнь должна перемениться. Моя естественная жизнь кончится в момент, когда меня будут крестить; моя животная жизнь, моя жизнь просто человеческая придет к концу; начнется другое измерение. Люди говорили: жить во Христе, или: Христос живет во мне. Это значило, что в каком-то отношении человек чувствовал: прошлая жизнь кончилась, началась новая жизнь, которая уже принадлежит и времени, и вечности, потому что вечность — Бог — вошла в мою жизнь.

Храм — удел Божий. Что это значит? Это значит, что все пространство, которое обрамлено стенами этого храма, принадлежит Богу, и что в этом мире, где Ему часто нет места в городе, среди общественности, в политической или частной жизни людей, храм для Него — как бы место убежища. Так не говорят никогда, конечно, потому что мы привыкли к тому, что Бог в убежище не нуждается. На самом же деле отвергнутый Бог теперь часто не имеет никакого места, которое принадлежало бы Ему, кроме храма; и вот в этом отношении храм является Его уделом. И замечательно то, что Бог сотворил весь этот мир, который осквернен, обезбожен, опустошен человеком; а храм создан людьми, которые остались верны Богу и создали такое место, где Он имеет право жить, где Он царствует, где Он хозяин и может совершать над нами, людьми, чудеса, которых никакая культура, никакая техника не может совершить. Это — удел Божий.

Вы, наверное, помните евангельский рассказ о том, как у притолки храма стоял мытарь [17].