Имя Валентина Григорьевича Распутина, несмотря на его молодость (он родился в 1937 году), стало известно широкому читателю сравнительно давно. Он окончил историко-филологический факультет Иркутского университета, публиковать сборники очерков, рассказов и повестей начал с 1961 года. Это книги “Я забыл спросить у Лешки” (1961), “Человек с этого света” (1965), “Край возле самого неба”, “Костровые новых городов” и “Продается медвежья шкура” (все – 1966 г.), “Деньги для Марии” (1967) и другие. Среди недавних по времени повестей В. Распутина особенно глубокую заинтересованность и широкое обсуждение вызвали “Последний срок” (1970), “Живи и помни” (1974), “Прощание с Матёрой” (1976).

В предисловии к сборнику избранных повестей Валентина Распутина, вышедшему в 1976 году, известный советский прозаик Сергей Залыгин так характеризует основную направленность произведений Писателя:

“Валентин Распутин вошел в нашу литературу сразу, почти без разбега и как истинный мастер слова, а повторять, что произведения его значительны, что, минуя их, сегодня уже нельзя серьезно рассуждать о нынешней русской и всей советской прозе, нет, очевидно, никакой необходимости.

Как часто мы признаем в литературе хорошее хорошим, но не можем объяснить, почему это так.

Вопрос трудный, а все-таки надо сделать попытку и ответить на него, сделать вывод из самых разных впечатлений, чувств и переживаний, определить нечто главное для себя.

Им, этим главным, оказалась, думается мне, законченность его произведений.

Вот так: дочитываю его повесть, думаю и убеждаюсь в том, что я узнал о ее героях все сполна все, что должен был о них узнать. Ни капли сомнения, будто бы автор чего-то не сказал о них или сказал не так.

И нет желания чем-то автора дополнить, нет подозрения в каких-то вольных или невольных недомолвках, нет прерывности в линии поведения его героев не только самой повести, но и далеко за ее пределами, тем, куда после встречи они уйдут. Вместе с нами. Пожалуй, они теперь уже навсегда лишены возможности покинуть нас, скрыться из нашего поля зрения и понимания.

Ну, как это бывает, когда мы, закрывая книгу, и вовсе не в укор писателю, во всяком случае, далеко не всегда в укор, думаем: “А дальше-то, дальше – каким вот этот герой станет? Плохим – хорошим? Счастливым – несчастным? Умным – глупым?”

Современный читатель, да и читатель в прошлом тоже, далеко не всегда принимал такую ясность и отчетливость, ему нравится и другое – когда автор оставляет кое-что и на его, читательское, усмотрение.

Распутин этого не делает – не оставляет на наше усмотрение ничего, все решает сам. Тем самым он и достигает законченности… Законченности сюжета, мысли, чувства, одним словом, художественной законченности.

А почему это ему удается, что ему в этом помогает?

Прежде всего, потому, что речь он ведет о таких вещах, о таких событиях человеческого существования, которым недомолвки и различные вариации попросту несвойственны, не в природе этих событий…

Герои Распутина живут как будто бы только сами по себе, думают ограниченно, не касаясь проблем общечеловеческих, а в то же самое время они очень, они как бы даже исключительно общечеловечны.

И происходит это, наверное, потому, что литература не факт, а постфактум, она всегда не событие, а послесобытие, касается ли дело веков или дней, и благодаря этому литература из сознания становится осознанием.

Нет, это не консерватизм – осмысливание и осознание своего прошлого, прошлых потерь и приобретений. Конечно, жить одним лишь прошлым нельзя, наверное, такая жизнь и называется патриархальщиной, но и настоящее без прошлого тоже не настоящее, а только его суррогат.

Кто мы – нынешний советский народ,- если из нашей памяти вычеркнуть Октябрьскую революцию или Великую Отечественную войну? Без них мы уже не мы, а неизвестно кто.

И вот Распутин осознает это “мы”, осознает проникновенно.

Время наивных и неосознанных представлений ушло, но не ушла необходимость в самих представлениях, и кто-то ведь должен создавать новую историю души? Искусство должно!

Мы ведь понимаем, что старое разрушается во имя нового и что автор тонко улавливает эту диалектику смены одного времени другим, а призывает он к тому, о чем во все времена заботилась литература: к сбережению человеческой души. Ей, душе, эта смена времен дается иной раз так трудно, так мучительно!

Валентин Распутин достиг той художественности, которая позволяет и даже обязывает его заниматься этим всерьез, это ему дано – такая вот высокая духовность дана ему.

Будем же верить в этого писателя.

А теперь… несколько слов о языке.

Само собою разумеется, что, не будь у Распутина его языка, не было бы и его, нынешнего писателя. Да, язык у него свой, неповторимый, а в то же время глубоко национальный, русский. И существует он опять-таки не сам по себе, и не приписан к тому или иному герою, чтобы всякий раз создать некую индивидуальность, нет, дело обстоит наоборот: язык его героев – это они сами, это язык всей той жизни, о которой ведает нам писатель, самого ее существа”.

Каждый, даже небольшой по объему рассказ Валентина Распутина – своего рода маленькая повесть. И даже если писатель берет крошечный по времени отрезок жизни своего героя, в событиях рассказываемого эпизода он концентрирует самую личность персонажа, самую суть времени. Мы, читатели, вживаясь в этот “отрезок времени”, каким-то шестым чувством предощущаем будущее развитие не литературного “образа”, а характера живого человека.

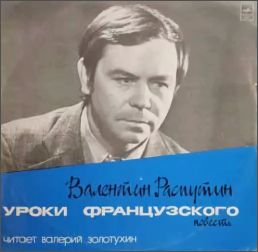

Следуя логике писателя, исполнитель – актер театра на Таганке Валерий Золотухин – раскрывает внутреннюю суть событий, происходящих с обыкновенным мальчишкой в трудные, послевоенные годы. О них вспоминает через много лет герой, ставший мудрее, много переживший и постепенно для себя самого осознающий смысл этих “уроков” – уроков человечности, доброты и сострадания. Многое из рассказанного этим взрослым человеком по-настоящему, не событийно, а по скрытому духовному смыслу, близко артисту – ровеснику Отечественной войны (он родился 22 июня 1941 года). Пропущенное через индивидуальность исполнителя, повествование о суровом времени, нелегком возмужании, формировании личности, окрашенное характерными для В. Золотухина юмором и удивительной достоверностью, обретает дополнительные краски, становится как бы рассказанным “изнутри”.

Звукорежиссёр – А. Синицын.

Редактор – Евгения Лозинская.

Исполнитель: Валерий Золотухин.

________________________________

Год выпуска: 1977

Формат: MP3 (оцифрованная грампластинка)

Продолжительность: 00:56:35

Битрейт аудио: 128 kbps

Размер: 51 Mb

Скачать для ознакомления: Уроки французского

Если ссылка устарела, пишите – постараемся восстановить.