1939 «ТРАКТОРИСТЫ» Назар Дума

реж. И. Пырьев

«БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» Харитон Балун (1-я серия)

реж. Л. Луков

«ИСТРЕБИТЕЛИ» летчик

реж. Э. Пенцлин

1941 «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ» Довбня и боярин Пушкин

реж. И. Савченко

«БОЕВОЙ КИНОСБОРНИК № 8» («ТРИ ТАНКИСТА») танкист

реж. Н. Садкович

«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» эпизод

реж. М. Калатозов

1942 «СЫН ТАДЖИКИСТАНА» Иван

реж. В. Пронин

«ГОДЫ МОЛОДЫЕ» Захар

реж. И. Савченко

«АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» анархист

реж. Л. Луков

1943 «ДВА БОЙЦА» Саша Саинцов

реж. Л. Луков

1944 «МАЛАХОВ КУРГАН» майор Жуковский

реж. А Зархи, И. Хейфиц

«Я — ЧЕРНОМОРЕЦ» моряк Полощухин и его отец

реж. А. Мачерет

194? «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» Епифанцев

реж. К. Пипинашвили

«ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» Христофор

реж. Б. Барнет

1946 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» Харитон Балун (2-я серия)

реж. Л. Луков

«ЮНЫЕ ПАРТИЗАНЫ» лейтенант

реж. Л. Кулешов

1947 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» Яков Бурмак

реж. И. Пырьев

1948 «БЕЛАЯ ТЬМА» сержант Дугин

реж. Ф. Чап

1949 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» сержант Егоркин

реж. Г. Александров

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» Федя Грушин

реж. И. Пырьев

1950 «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» Алексей Иванов

реж. М. Чиаурели

1951 «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-Й ГОД» матрос Шибаев

реж. М. Чиаурели

1952 «МАКСИМКА» матрос Лучкин

реж. В. Браун

1954 «СУДЬБА МАРИНЫ» Матвей

реж. В. Ивченко,

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» Илья Матвеевич Журбин

реж. И. Хейфиц

1955 «МЕКСИКАНЕЦ» Паулино Вэра

реж. В. Каплуновский

1956 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» Илья Муромец

реж. А. Птушко

1958 «ПОЭМА О МОРЕ» Савва Зарудный

реж. А. Довженко

1959 «ЖЕСТОКОСТЬ» Лазарь Баукин

реж. В. Скуйбин

«ХМУРОЕ УТРО» Чугай

реж. Л. Рошаль

1960 «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ» генерал Глазунов

реж. Ю. Солнцева

1961 «КАЗАКИ» Ерошка

реж. В. Пронин

1962 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» боцман Росомаха

реж. Г. Данелия

1963 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» Вожак

реж. С. Самсонов

1964 «ЗАЧАРОВАННАЯ ДЕСНА» Платон

реж. Ю. Солнцева

1965 «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» Федосеенко

реж. И. Болгарин, В. Ильенко

1966 «НА ДИКОМ БРЕГЕ» Литвинов

реж. А. Граник

1968 «ДЕНЬ АНГЕЛА» купец Грызлов

реж. С. Говорухин

1970 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» т/ф Квашнин

реж. В. Квачадзе

1971 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» Джон Сильвер

реж. Е. Фридман

1973 «ДЕТИ ВАНЮШИНА» Ванюшин

реж. Е. Ташков

1974 «ПЕТР МАРТЫНОВИЧ И ГОДЫ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ» док. ф.

реж. Н. Орлов

1975 «НА КРАЙ СВЕТА» дежурный по переезду

реж. Р. Нахапетов

«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» т/ф дед Матвей

реж. Я. Лапшин

1976 «МОЕ ДЕЛО» т/ф директор завода Друянов

реж. Л. Марягин

1977 «ПЕРВЫЙ РЕЙС» т/ф капитан

реж. А. Шахмалиев

1978 «САПОГИ ВСМЯТКУ» т/ф трагик Блистанов

реж. М. Ильенко

1980 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» Сергей Иванович

реж. С. Шустер

1982 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» эпизод

реж. Г. Данелия

«ПРЕДИСЛОВИЕ К БИТВЕ» Мохов

реж. Н. Стамбула

Пожелтевший детский рисунок. Две неуклюжие фигурки — большая и маленькая — выходят из леса на крутой берег реки… Внизу через весь лист корявая подпись печатными буквами: «Эхвырвались!»…

Где-то в середине пятидесятых Борис Федорович получил небольшой дачный участок под Москвой, где, как водится, поставил забор, обрамивший прямоугольник земли с одиноко торчащим на кочковатом пустыре еловым прутиком. Прутик этот любовно стал именоваться Елочкой. Вскоре близ Елочки вырос щитовой домишко об одной комнате.

Отец редко бывал дома. Почти все время забирали фильмы и концертные выступления. Слова «съемки» и «экспедиция», кажется, были первыми, которые я сумел выучить. Но летнее посещение дачи — пусть самое скоротечное — было для Бориса Федоровича обязательным и радостным. Похоже, что эти летние выходные дни были для него наполнены каким-то высшим содержанием.

Итак, был один из таких самых первых выходных. Отец приехал на дачу, где его давно и с нетерпением ждали. Автор же этих строк, наверное, скучал так сильно и ждал так долго, что детский организм не выдержал и разразился чудовищным флюсом, который пришлось лечить при помощи теплого платка, набитого по народной рецептуре распаренным мхом. Однако, невзирая на разыгравшийся младенческий недуг, мужчины приняли достойное решение: прогуляться перед обедом в лесу.

Был изумительнейший летний полдень, с деревьями, раскрашенными жарким солнечным цветом. В воздухе пахло сказочным целебным настоем — травой, хвоей, цветами… Нескончаемые мелодии выводила невидимая лесная живность. С первого шага мы позабыли обо всем на свете, кроме этого поистине волшебного леса. Отец на ходу сочинял какие-то невообразимые истории, действие которых происходило в дремучих чащобах на неведомых островах. Учил примечать в замысловатой коряге живое фантастическое существо, затаившееся среди густых папоротников. Мы шли и шли, а он декламировал стихи, и эхо подхватывало:

«Островитяне, встаньте на колени —

Богатства корабля сошли на берег…»

Лет тридцать с лишним уж прошло со дня той прогулки-путешествия, а в памяти она сохранилась как одно из самых ярких воспоминаний. Должно быть, не случайно. До сих пор чувствую, как от отца словно исходили мощные токи, несущие неповторимое ощущение раскрепощенности и свободы, целиком поглотившее маленького мальчика. Познаваемый мир был целостным и прекрасным. Прогулка превратилась в Путешествие, и мы стояли на бережку у мутных вод канала имени Москвы…

Впрочем, все хорошее когда-нибудь кончается. Вылазка наша изрядно затянулась, да и заплутались мы среди полян-перелесков и бесконечных дачных поселков. К дому возвращались уже затемно, предполагая некоторую сумятицу и бучу домашних, но… Столь торжественной встречи не ожидали.

По краю леса ходили люди, размахивающие факелами (карманные фонари в подмосковных деревнях тогда были еще не очень-то в ходу), и казалось, что людей этих — тьма-тьмущая. А лес будто сотрясался от разноголосых призывных «ау!», звучавших на все лады. Словом, творилось столпотворение вавилонское на весь дачный поселок и близлежащую деревню. Еще бы: артист с пацаненком пропали.

Вот тогда-то пропавший было артист вздохнул и заговорщицким тоном изрек:

— Эх, вырвались!..

Его фраза словно пересказала все наше путешествие. В ней звучал и восторг встречи с неброской российской природой. Звучала приметная ирония по поводу нашего несколько конфузливого финала. И конечно же, намек на продолжение…

Так получилось, что слова эти стали нашим тайным паролем на долгие-долгие годы. «Эх, вырвался!..» — значит, пробовал сделать что-то значительное, доброе и прекрасное. Быть может, это и не получилось так, как замышлял. Значит, начнешь сначала и постараешься добиться своего. Фраза, прозвучавшая во время давнишней летней прогулки, не осталась только лишь милым домашним ритуалом. В ней навсегда сохранилось ощущение неистребимой внутренней свободы человека, имеющего дальнюю перспективу. Подлинной свободы личности, которая в моем восприятии навсегда слилась с образом отца-артиста Бориса Федоровича Андреева.

Впрочем, таким он воспринимался многими. В жизни, в творчестве. И в этом, наверное, была изрядная доля истины. Постепенно сложился и устойчивый стереотип — имидж, как сейчас говорят. Могучий, от сохи, из самой глубинки. Богатырь российский. Слова.

Они сразу вызывают и зримые образы, тоже прочно запомнившиеся с детства. Во второй половине пятидесятых необычайно популярным был жанр голосовой пародии. Во всяком случае, по телевизору — привычному домашнему ящику, тогда еще только начинавшему нахально проникать в наши дома, — такие номера показывались очень часто. Не было, наверное, ни одного представления или концерта, чтобы на сцену не вышел самодовольный пародист с галстуком-«бабочкой», говорящий чужим голосом.

Голоса эти когда-то принадлежали всеобщим любимцам народа — артистам театра и кино. Можно было закрыть глаза — и тогда казалось, что с экрана телевизора продолжают молотить всякую чушь настоящие, живые Грибов и Меркурьев, Михаил Жаров и Петр Алейников, Крючков и Андреев или даже сам Николай Рыбников… Всем это ужасно нравилось. Мне, пацану, — тоже. Впрочем, нет, — Андреев не нравился.

Далекий от понимания художественных особенностей и условностей пародийного жанра, я никак не мог сообразить, почему это дяденька, говорящий как бы родительским голосом, ревет, подобно медведю, чудовищным басом да еще при этом отчаянно шмыгает и вытирает нос рукавом…

Теперь-то я, конечно, могу догадываться, что пародист во все тяжкие разворачивал сложившийся «андреевский имидж», в котором густой волжский бас занимал едва ли не первое место. На этой экзотике попадались многие, даже те, кто хорошо знал Бориса Федоровича в жизни.

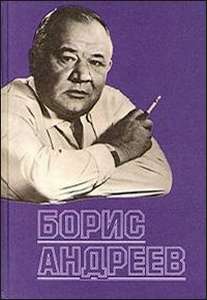

В свое время меня поразил фрагмент воспоминаний Ивана Александровича Пырьева — кинематографического крестного отца артиста Андреева.

«Однажды мне показали для отбора на эпизодические роли трактористов группу молодых парней. Среди них ростом, фигурой и широким лицом с несколько раскосыми глазами выделялся один — в белой «капитанке», матросской тельняшке и небрежно накинутом на плечи пиджаке.

Это был Борис Андреев — ученик Саратовской театральной школы. Он приехал в Москву с театром на летние гастроли, но не в качестве актера, а как рабочий для разгрузки и погрузки декораций. Пригласив Андреева в режиссерскую комнату, я побеседовал с ним, внимательно наблюдая его во время разговора, и тут же объявил ему, что буду его пробовать на одну из главных ролей в новой картине. Дал сценарий и назначил репетицию. Выйдя из комнаты, Андреев от волнения одним залпом выпил полный графин воды и громко заявил ассистентам:

— Ерунда все это! Не пойду я к вам. Не справлюсь!

Однако на другой день он вовремя пришел на репетицию и показал свои недюжинные способности. Еще одна-другая репетиции. Пробные съемки. И на роль Назара Думы, тракториста, поднимающего одной рукой за колесо трактор «ХТЗ», был взят никому не известный молодой саратовский парень, в прошлом беспризорник, грузчик, слесарь, сейчас известный всему Советскому Союзу народный артист СССР Борис Федорович Андреев».

Почти все здесь очень точно подмечено и темпераментно изложено мэтром отечественной кинорежиссуры, нашедшим в конце тридцатых годов будущую звезду советского экрана. Вот только беспризорником Борис Андреев не был, хотя обстоятельства, сложившиеся в семье, далеко не способствовали стерильно-домашнему воспитанию и даже голос его в жизни отличался значительной мягкостью. Но характерно, что и первооткрыватель Пырьев увлекается сложением красочного образа экзотического «волгаря», обогатившего экран мощной фигурой и зычным голосом.

Действительно, первые осознанные жизненные шаги были куда как далеки от высокого искусства, творчества. Трудное время. Вечно несытые края саратовские. Молодым парнишкой Борис Андреев пришел на комбайностроительный завод, чтобы получить профессию. Стал учеником слесаря-электрика.

Порою отец с мягкой иронией вспоминал о тех временах. Тогда чуть ли не заветной юношеской мечтой было раздобыть банку сгущенки да килограмм чайной колбасы. Устроиться где-нибудь в укромном уголке и слопать все целиком…

— И знаешь, что самое обидное, — замечал он, вспоминая, — эта заветная мечта так и не исполнилась. Когда появились возможности, она потеряла всякий смысл.

А тогда мудрый наставник с учеником решительно вырубали электричество в сети и направляли стопы свои в сторону столовой — починять. Работали споро и с чувством удовольствия, поскольку в итоге их деятельность, как и было задумано, весьма аппетитно вознаграждалась.

Впрочем, все это из области воспоминаний, анекдотов, которых в судьбе каждого артиста, наверное, немало. И главным в юности все же было другое — то, что медленно, но верно, порою мучительно вело артиста на крутую гору искусства.

Учеба в Саратовском театральном техникуме. Любимый педагог-мастер Иван Артемьевич Слонов — блестящий театральный актер, сумевший привить своему ученику любовь к русскому классическому наследию, к драматургии, к живописи…

В домашнем кругу Борис Федорович не часто вспоминал о своих студенческих театральных штудиях. Но в памяти о юности, в отношении к мастеру было у него что-то неприкосновенное и святое, доходившее до разумного благоговения. Не разменивал он память на слова. И это было еще одно качество большого художника. Из юности, когда складывалась школа его профессионального актерского мастерства, вынес он и необычайную серьезность отношения к своему труду.

Вообще работал постоянно и помногу. Когда были простои, что-то читал, конспектировал для себя. Чаще всего труды — по философии и психологии: они были его особым увлечением, пронесенным через всю жизнь. Когда же начинались съемки, отец, казалось, забывал обо всем, старательно трудился над ролью, ни на минуту не расставаясь с тетрадями и блокнотиками, куда своей рукой переносил из сценария все необходимые тексты. Такая была у него профессиональная манера — начальный шаг последующего, порой нечеловеческого труда.

…Кажется, это было на картине «Мое дело». Работали много, он, как всегда, — на пределе своих сил. От напряжения и усталости постоянно шла кровь носом. Впрочем, такое случалось и раньше, и по поводу этого недуга у него всегда была наготове весьма немудреная сентенция, которой он охотно делился с окружающими: «Предохранительные клапаны работают — с такими никакой инсульт не страшен».

Шутки шутками, однако недомогание затянулось едва ли не на неделю. Уже предлагали приостановить съемки и передохнуть, подлечиться, ежели необходимо. Он отказался. В павильоне рядом с декорацией ему поставили раскладушку. Отыграв очередной дубль, он ложился переждать, когда приостановится кровь. И снова вставал перед камерой. В этом не было ничего необычного. Просто шла повседневная работа. Если угодно, — на износ. Но не было в этом никакого геройства или бравады. Только обычное, нормальное, безжалостное отношение артиста к себе. А разве может жалостливо относиться к себе истинный художник?

Ведь точно так он не щадил себя, когда работал, скажем, на «Жестокости». Работал истово, беспощадно, пока не свалился на лютом морозе с лошади в снег, подкошенный жесточайшим инфарктом.

Тогда со съемок его привезли домой. Он лежал в полутемной нише огромный и притихший. Рядом с ним маячили невероятно серьезные белые фигуры — врачи и медсестры, стрекотал какой-то диковинный аппарат. Меня, по малолетству, выставили вон из комнаты, и только через щелку неплотно притворенной двери до меня долетало вместе с удушливо-сладкими эфирными запахами: «Стенокардия… Тяжелая форма…» О том, что это был самый настоящий инфарктище, едва не ставший роковым, мы узнали лишь многие годы спустя, когда он сам написал об этом в сборнике, посвященном памяти Владимира Скуйбина.

Полагаю, что все это было нормой работы, нормой жизни. Таких мерок просто было принято придерживаться. И точно так, на той же «Жестокости», работал и относился к себе режиссер-постановщик Скуйбин. Ему бы поберечь себя — жить оставалось совсем немного… А он работал бесконечно, не щадя сил. Не останавливаясь, не жалясь перед родными и коллегами.

Когда возвращаюсь к этим эпизодам из жизни отца, на память приходит одна история о великом Энрико Карузо. Певец слыл еще и величайшим капризником, способным при желании отказаться от спектакля по любому пустяку. Но было и одно из последних выступлений. Во время представления горлом хлынула кровь, а Карузо продолжал вести свою партию, лишь изредка прижимая к губам платок. До самого конца… Быть может, это красивая, хотя и мрачноватая легенда. Не берусь судить точно — помню, однажды прочитал об этом. Но, наверное, так и было.

Только суть в том, что есть вокруг истинных художников ореол поистине трагического величия. Не обязательно оно должно проявляться в столь экстремальных ситуациях и формах. Но обязательно — в умении перешагнуть через невозможное. В большом ли, в малом, но всегда. Уверен, что это качество постоянно присутствовало в характере, в душе Бориса Федоровича.

Очевидно, такая способность — одна из тех, что делают актера дорогим сердцу каждого, заставляют судить о нем заинтересованно и непредвзято. Артиста Бориса Андреева знали и любили многие. Быть может, даже не одно зрительское поколение. В самых разных уголках страны, иногда — за ее пределами. Я был как-то удивлен, когда в страшно далекой Монголии довольно молодой парень с восторгом вспоминал про того самого Назара Думу, который одной рукой трактор переворачивает…

Любовь зрителя сладка, она дорога актеру… Но как часто распространяется она лишь на одну сторону творчества, продолжая укреплять дорогой сердцу имидж любимца. Такая цепочка сложилась и в творческой биографии отца — беря начало от первых его работ. «Трактористы», «Большая жизнь», «Два бойца», «Илья Муромец»… Реже вспоминались другие звенья-роли, не менее дорогие сердцу актера, ставшие этапными в творческой биографии. «Оптимистическая…», «Путь к причалу», «Дети Ванюшина»… Зрелый Андреев сильно отличался от юного удальца, во многом противоречил знакомым зрительским пристрастиям. Некоторые образы вообще показались критике чуть ли не проходными, — о картинах почти не писали, упоминали лишь вскользь, для полноты портрета.

Я ни в коей мере не хочу натужно восполнять пробелы критического материала о Борисе Федоровиче или переоценивать значение некоторых фильмов, — это не самое плодотворное. Но все же приведу два суждения о таких его работах — людей глубоко творческих, знавших артиста. Два письма, которые он сохранил в своем небольшом личном архиве.

Вот первое — кинорежиссера Виктора Иванова, — о фильме «Мое дело»:

«Дорогой и глубокоуважаемый Борис!

Включил я телевизор — на титры не попал. В кадре — снятая с вертолета панорама мощнейшего завода. Затем — кабинет директора завода. Слышу знакомый голос, вижу — знакомые фигура и лицо. Знакомые, но вроде — первый раз вижу. Директор завода Друянов. Интересно, дефицитный образ: бывали они, конечно, на экране, но не те, нажимистые и многие — «на одно лицо» и т. п. Где же ты, дорогой директор, под началом которого работать хотелось бы!

Слушаю, смотрю — интересный, разумный человек, нравится мне, даже очень. Ах, нам бы такого! И в то же время знакомые голос, лицо. Звоню…

— Привет, — говорю, — Петр! Телевизор смотришь?

— Нет.

— А ну, включай, помоги разобраться, — кажется, близкий нам человек. Посмотришь — позвони.

Звонок раздался после фильма.

— Ну, как?

— Здорово!

— Какой человек этот товарищ Друянов, а?!

— Хорош дядя! Интересная порода, целая биография Страны Советов в одном образе. Это, наверное, и есть образ и есть коммунист, о котором говорим и пишем, а на экране мало его.

— А как он шел по заводу с цветами!!

— А сто поклонов, и каждый отдельный, и не игранный, а от сердца. Человек!..

(Если бы это актер играл, так сказали бы: «Какая точная дозировка».)

— А как он мастера на пенсию провожает?!

— А как стоят у столика… Видишь, как душа струится.

— А как он с приезжей «бабой» разговаривает, как ручку поцеловал. Умница этот Друянов…

— А как…

В общем, повторили мы как бы всю картину.

И в конце вдруг в один голос радостно-прерадостно сказали:

— Да ведь это Борис Андреев был!

— Неувядающий наш артист!

— Все растущий и все удивляющий нас, и нет ему износа и повторения.

— Видел «Дети Ванюшина»?

— Так то был Ванюшин…

— Ну, о нем в другом, видно, письме, а пока говорим: честь и слава Народному артисту Борису Андрееву. Гордимся им, низко кланяемся и нежно обнимаем…»

И второе письмо — о картине «На диком бреге»:

«Дорогой Борис Федорович!

Только что вернулся из Комитета кинематографии, где смотрел «На диком бреге». И вот сразу же сел за стол, чтобы по горячим следам Вас поздравить. Здорово! Очень здорово Вы сыграли Литвинова. Говорю это Вам как лицо в какой-то степени заинтересованное, ибо мои отношения с фильмом кончились сразу же, как только я передал право экранизации «Ленфильму». Говорю это как зритель, увидевший фильм готовым из зрительного зала. А ведь зрительская и читательская реакция самая точная, ибо все мы работаем не на комитеты и редакции, не на газетных рецензентов, а на зрителя.

Так вот, дорогой Борис Федорович, с давних лет я поклонник Вашего таланта и видел, вероятно, все фильмы с Вашим участием. Но роль Литвинова, как мне кажется, для Вас несколько необычна. В ней Вы вышли за рамки своего амплуа — героя из народа, простого человека, и этим обнаружили какие-то иные, во всяком случае мне неизвестные, и очень симпатичные грани вашего удивительного дарования. Литвинов Ваш весь светится умным, жизнеутверждающим, так сказать, принципиальным добродушием, светится без нажима, как бы изнутри и сразу пленяет зрителя, пленяет и заставляет его волноваться, и не только за себя, Литвинова, — старого, больного человека, который, однако, еще о-го-го, но и за дело его, за правду его и за строительство. А это здорово, очень здорово. Собственно, Литвинов и Дюжев несут и, по-моему, выносят на себе весь фильм, заставляя забывать изрядное количество туфты, которое напихал в него режиссер, всю эту фальшь министерских кабинетов, все эти супермодные интерьеры контор и общежитий, которые звучат фальшивой нотой в хорошей, в общем-то, песне.

Мне повезло. На театре я видел Литвинова — Герагу и Литвинова — Толубеева. Здорово играли. Но Ваш Литвинов точнее и мне ближе, может быть, потому, что Вы похожи на моего комсомольского дружка Андрея Бочкина, строящего Красноярскую и Иркутскую ГЭС, где Вы были. Словом, великолепно! Обнимаю. Поздравляю. Спасибо.

Ваш Б. Полевой»

И еще об одной работе Бориса Федоровича в кино хотел бы я вспомнить на этих страницах. О работе, казалось бы, столь нетипичной для мастера, создавшего целую галерею весомых масштабных образов, но, наверное, совершенно закономерной в творческой биографии отца. Тем более об этой картине надо вспомнить и для того, чтобы исправить маленькую историческую не справедливость.

Речь идет о ленте Георгия Данелии «Слезы капали»…

Считается, что последней ролью, сыгранной Борисом Андреевым, стала работа в фильме режиссера Николая Стамбулы «Предисловие к битве». Если исходить из скучной логики выпуска фильма в официальный кинопрокат, то, наверное, так оно и будет. В реальности же все обстояло несколько иначе.

Отец довольно быстро отснялся в небольшом эпизоде у Стам булы и сразу же целиком погрузился в домашние хлопоты. Тогда, в восемьдесят первом году, прицелов на какую-либо большую работу у него не было. Этого он просто не мог себе позволить: все переживания сосредоточились на неизлечимой болезни самого близкого человека — жены Галины Васильевны. Как всегда, Борис Федорович много читал, работал со своими рукописями.

Как-то под вечер раздался поистине неожиданный звонок. Звонили из группы Данелии, предлагали сыграть небольшую эпизодическую роль в новой картине. Сейчас не могу сказать точно — звонил сам Георгий Николаевич или кто-то из его команды. Это не так существенно. Важен сам факт.

Первая встреча с этим постановщиком оказалась удивительной. Боцман Росомаха из фильма «Путь к причалу» остался, бесспорно, одной из лучших работ отца. С этого фильма наметился удивительный плодотворный творческий и человеческий кон такт с режиссером. Нам тогда казалось, что совместная деятельность будет длительной и постоянной. Да и сейчас я глубоко убежден, что отец мог (а возможно, и должен был) стать постоянным «данелиевским» актером. Как стал им, например, замечательный Евгений Павлович Леонов. Однако судьба предпочла распорядиться несколько иначе. Личная ссора на долгие годы развела в стороны двух прекрасных художников. Попытка преодолеть себя, сделать шаг навстречу ни одному, ни другому не удавалась…

Отец, как всегда, молчаливо, но очень остро переживал этот разлад. Тем более сильно, что творчество режиссера ценил необычайно высоко. У меня сохранились небольшие наброски, в которых Борис Федорович вспоминал о работе в «Пути к причалу», увлеченно рассказывал о мастерстве и даровании Данелии. Уже в самом начале восьмидесятых отец как-то писал мне под впечатлением просмотра «Осеннего марафона»:

«Хорош, как и всегда, Гия Данелия. Рад за него. Большая сила доброты таится в этом маленьком на вид человеке…»

Если учесть, как редко Борис Федорович посещал просмотры и как скуп он был на похвалы, то можно по достоинству оценить весь эмоциональнай заряд, хранящийся в этих коротеньких строках сугубо личного письма артиста.

Потому-то и был столь неожиданным и столь многообещающим тот звонок из группы «Слезы капали».

Вопрос об участии в картине не обсуждался. Думаю, что здесь прежде всего был важен сам человеческий шаг, который делали навстречу друг другу два художника.

Но кажется мне, что и в творческой биографии Бориса Андреева эта эпизодическая роль должна занять не самое последнее место.

…По сюжету главный герой картины (его роль исполнял Евгений Леонов), зарвавшийся чинуша, бюрократ, «приговаривает» к сносу гаражик своего друга юности, инвалида войны. Старик отец инвалида не дает этого сделать: сидит на страже со старенькой незаряженной двустволкой, отпугивая погромщиков.

Вот этого старика и сыграл Борис Андреев.

Обычно принято восторгаться мастерством крупного актера, исполняющего вдруг эпизодическую роль. И в таких случаях критики готовы выискивать, высматривать высокохудожественный экзерсис мэтра, концентрирующего в проходной ролишке все свое богатое дарование… Суждения, как правило, подкрепляются почти по Станиславскому: не бывает, стало быть, плохих, проходных ролей… Но здесь, в биографии Бориса Федоровича, это был какой-то другой случай.

Странно: сколько ни смотрел картину, эпизодик этот производил на меня совершенно неизгладимое впечатление, хотя не было в нем никакой сверхконцентрации чувств или необычного, острого пластического рисунка.

Стоял у невзрачного металлического гаражика Борис Андреев — старый, все еще могучий, но как будто и немного сгорбленный, — сжимал в натруженных кулаках кажущееся и вовсе игрушечным ружьишко… Видно было только, что стоять насмерть может. Да куда там против отупелой чиновничьей рожи с мохнатыми бровищами (чудный, острый артистический рисунок дал тогда Евгений Леонов!). И уходил могучий и беспомощный старик богатырь со своей бесполезной берданкой…

Вот и весь-то эпизод. Слов почти нет. Действия внешнего — тоже. Глубинной, какой-то особой символики не несет. Но запоминается. Почти до физической боли, едва ли не больше многих полновесных, драматически насыщенных работ. Был в этом фрагменте некий прощальный секрет. А разгадка кажется простой — так по крайней мере видится сегодня, словно выводил актер суммирующую коду.

Источал этот старик неслыханную грозную силу внутренней свободы. Ту самую, которая когда-то поразила маленького мальчика во время загородной прогулки. Не старикан персонаж — сам Борис Андреев стоял у гаражика за честь и человеческое достоинство. И всплывали сами по себе в памяти все образы, им созданные, — герои разные, непохожие, но обязательно внутренне свободные и потому сильные… Думаю, отец принципиально в этом эпизоде пошел целиком от себя. Работал почти без грима, в своей привычной одежде — полная узнаваемость. Он и в жизни был такой — без рефлексий старался отстаивать истину, по мере сил стоял горой за человеческое достоинство своего брата актера. Хотя перла, ох как перла навстречу самодовольная и наглая силища многочисленных прохиндеев от искусства.

Напомню, однако, еще об одном качестве Бориса Федоровича, которое тоже казалось мне одним из определяющих в его натуре. Оно, кстати, позволяло избегать подчеркнуто трагических тонов, которые порой неизбежно намечаются в судьбе и творчестве практически каждого крупного художника. Это умение философски емко и одновременно иронично осмыслить окружающую тебя действительность…

— Я — народный артист Советского Союза и с присущим званию величием не люблю делать бесплатных телодвижений. — Борис Федорович Андреев хитро прищурился и победно посмотрел на поверженного собеседника.

Действительно, фраза, завершившая разговор словно мощный аккорд — симфоническую поэму, была великолепна. От нее веяло чем-то поистине классическим. Как будто прозвучало незабываемое шмагинское: «Мы артисты, и наше место в буфете». На это было трудно, почти невозможно возразить, и собеседник — ваш покорный слуга — лишь развел руками, как бы оценивая величие момента.

А сверху словно изливалось сияние. Мы подняли очи горе — и дружно расхохотались. Там была корона.

Она вознеслась на самую верхотуру старого книжного шкафа и заняла на нем центральное место. Золотой блистательный венец артиста-трагика Василиска Африкановича Блистанова — символ артистического величия и совершенства. Сияющее самоварное золото, наклеенное на банальную картонку и украшенное мишурой. Шутовской колпак чеховского персонажа — спившегося потомка бедного Йорика.

Актеры, случается, сохраняют на память о работе какие-то совершенно немыслимые предметы. Вот и эту корону Борис Федорович взял со съемок фильма «Сапоги всмятку» — памятный сувенир о картине тогдашнего дебютанта Михаила Ильенко.

Что за фантазия — заботливо везти из Киева и хранить пустяковую поделку? У иных это вызывало изумление или же насмешку: актерская экстравагантность, что ли?

Только для меня эта корона по сей день остается еще одним символом загадочной души актера, умевшего в малом видеть безграничное, а в суетном находить неисчерпаемую доброту, смотреть на мир с философской пристальностью и неистощимым юмором, никогда не пытавшегося натужно возводить пьедестал собственного величия.

Так случилось, что последние годы весьма неожиданно оказались отмечены одним увлечением, которому Борис Федорович уделял очень много времени. Он начал сочинять и записывать различные короткие мысли и высказывания, носящие отчетливо афористический характер. Всюду стали появляться записные книжки, клочки бумаги, обрывки сигаретных коробок, исписанные его резким, размашистым почерком. Позже почти все свое свободное время отец стал проводить за пишущей машинкой, приводя свои наброски в относительный порядок, систематизируя записанное в ему одному известной последовательности.

Увлечение это поначалу большой поддержки дома не встретило — Галина Васильевна скептически отнеслась к затее.

— Папа, ну что ты всякой чушью занимаешься, что ты там все время печатаешь? — укоряюще вопрошала она мужа.

— Я сочиняю афоризмы, — торжественно звучало в ответ.

Впрочем, серьезность ответов была нарочито подчеркнута, что уже само по себе означало: отец внутренне иронизирует над этим странным для него видом творчества. Сам же термин «афоризмы», как правило, принимал несколько иные идиоматические формы. И тогда звучало: «афонаризмы», «охренизмы», иногда — покрепче.

Сам истинный профессионал, Борис Федорович всегда был и оставался сторонником высокого профессионализма. Человек должен хорошо делать свое дело. Быть может, поэтому отец, как правило, не одобрял переход актеров или операторов в режиссуру, увлечение всякого рода писаниями. Здесь часто терялся высокий профессионализм, без которого нет подлинного творчества. Однако эти суждения оставались сугубо личными, внутренними. Он всегда уважительно относился к творчеству других, даже если оно было далеко от идеалов. Строже всех судил он самого себя.

— Знаешь, — заметил он однажды, — это, наверное, неизбежно — каждый актер втайне пишет сценарий. И даже надеется, что его когда-нибудь поставят. Вот и Виктор Иванович, — вспомнил он близкого друга, актера Кулакова, — тоже, кажется, сочиняет какую-то очень трогательную историю про детей и животных. Уже долго-долго пишет.

— А ты?

— Ну, я — это особое дело. Старец Андреев сочиняет «охренизмы», — многозначительно поднял он палец вверх, снова ерничая над своим увлечением.

Шутки шутками, но афоризмы действительно были его особым делом, и ни в коей мере не досужим увлечением артиста, решившего потешить себя, а может, при случае и почтеннейшую публику неким окололитературным творчеством. Он вообще терпеть не мог всякие околодеяния. Его записи были органичной частью творчества, присущим ему способом выражать, часто в гротескной форме, весьма глубокие мысли. Вообще же отец постоянно общался с пером и бумагой. Сколько я помню, он всегда что-то записывал. Чаще для себя. Это могли быть конспекты заинтересовавшей его книги, просто заметки на полях любопытной статьи, тексты его выступлений, рассказики, наконец, афоризмы.

Склонность же к острому слову, умение использовать его в нужный момент были всегда присущи Борису Федоровичу. Иногда эта склонность начинала определять ход творческого процесса в работе над ролью, почти целиком диктуя строение образа. Так случилось при работе в картине Станислава Говорухина «День ангела», где отец исполнял роль купца-пьяницы Грызлова. Постоянно пребывающий подшофе Грызлов так и сыпал прибаутками-экспромтами и, должно быть, немало здоровья попортил суровой редактуре, когда зычно рокотал с экрана: «Мартышка! Мартышка стоит у руля истории»… Именно с этой картины — с конца семидесятых — началось осознанное и постоянное сочинение афоризмов. Тогда же еще часто появлялись просто забавные фразочки, наподобие: «Этот мед я покупаю — он напоминает мне манную кашу» — милая сценка на одесском базаре, подмеченная режиссером Константином Ершовым.

Действительно, при необходимости Борис Андреев за словом в карман не лез. Как-то летом, в свободный денек ехали на дачу. Дребезжащее такси ползло, затертое грузовиками, по узкому Дмитровскому шоссе. Все хозяйственные поручения были выполнены — багажник забит продуктами, а впереди — пара дней отдыха на природе. Но — о ужас! — забыли купить картошку. И пощады от Галины Васильевны ждать не придется. И вот уже приуныли и смолкли в машине беззаботные разговоры. Сползаем с пригорка в деревню Еремино, а на обочине стоит наш спаситель — старикан в полинялой кепке и стоптанных башмаках на босу ногу. А у башмаков пристроилось ведро, полное отменного картофеля.

Бывалый дед быстро сориентировался в обстановке и заломил за свое ведро немыслимую цену.

— Чего стоишь-то? Бери, бери. У вас, артистов, денег много.

— У нас, артистов, таланту много. — незамедлительно последовал ответ, и Борис Андреев гордо оставил знатока искусства на дороге вместе с его картофелем.

И был еще один день — последний. Последняя встреча. 24 апреля 1982 года.

Было славное апрельское утро. Весна целиком уже властвовала природой, а пасхальная неделя щедро дарила всех солнцем, почти по-летнему теплым. В больнице был день посещений, и мы с матерью собирались навестить Б. Ф. Настроение было отличное и по-праздничному легкое.

Как мы, должно быть, привыкли к его скромному и молчаливому умению перешагивать через невозможное.

С неделю тому назад он вернулся из будничной артистической командировки. Был с Театром киноактера в Куйбышеве. Давали концерты. Самое обычное мероприятие, очередная поездка «с протянутой рукой к народу». Утром, сразу же после его возвращения, мы с Б. Ф. сидели на кухне, гоняли кофей и болтали о какой-то чепухе. (Уже почти два года у нас с ним был молчаливый договор — не заводить речь о самом волновавшем нас тогда — о болезни матери.) Вдруг отец приумолк и сказал совершенно неуместную, как мне показалось, фразу:

— Ты знаешь, что-то я устал очень. Наверное, это конец.

Даже сами эти слова казались нелепыми. Мысль о роковой, последней усталости, носящей какое-то сакральное содержание, никак не вязалась с этой могучей плеядой людей, к которой принадлежал и отец. Согласен, согласен — вот сейчас допьет чашку и отправится к себе в комнату, где немедля растянется на старой доброй койке. Сколько их было, таких возвращений, когда усталость действительно валила с ног, — не счесть. И всегда справлялся с этой тягостью наипростейшим и вернейшим природным способом — отсыпался. Иной раз часок-другой, случалось, и рекордно — до полутора суток после тяжелейших съемок. И снова все вставало на круги своя.

Усталость…

Кажется, совсем недавно собрались как-то старые друзья. Разговаривали; как уже повелось, поминали добрым словом ушедших, гоняли чаи нещадно и горячительное умеренно. Я сидел в кабинете Б. Ф. и что-то печатал на машинке. Вдруг дверь открылась и в комнату вошел стариннейший и ближайший друг отца скульптор Александр Павлович Кибальников.

— Что, Борька, работаешь? — с удивлением и каким-то детским восторгом сказал он, словно я совершал немыслимый подвиг. — А вот я, видать, старею. Уставать стал. За день так молотком намашешься — к вечеру чувствуешь себя тяжеловато, отдохнуть хочется…

От этой жалобы на «старческую немощь» веяло просто не истребимой богатырской силищей. А случай этот мы все потом частенько вспоминали с весельем необычайным, как пример мощи и редкого жизнелюбия. По-моему, в этом просматривался свое образный символ жизни целого поколения — неутомимой когорты тружеников, не ведающих уныния и усталости.

Об этом случае подумалось и тогда — после слов отца. Да, это преходящее, суетное — минутное расслабление. А отлежится-отоспится, как всегда, — и снова в бой… Но едва ли не утром следующего дня мать срочно вызвала меня с работы:

— Немедленно приезжай. Папу забирают в больницу…

У подъезда уже стояла пара медицинских спецмашин, а по квартире, уставленной кардиографами и какими-то хитрыми приборами, расхаживал, в белых халатах, целый консилиум врачей, укрепленный медсестрами и санитарами: тогдашнее руководство Союза кинематографистов помогло организовать «саму Кремлевку» — рядовому народному артисту просто так всех этих спец-привилегий не полагалось.

— Он все время спит, а просыпается ненадолго — начинает заговариваться, — растерянно бормотала мать.

Б. Ф. сидел на кровати уже одетый, сонно щурясь, ждал отправки. На шкафу тускло поблескивала корона Блистанова. Отец увидел меня и хитро, по-заговорщицки, подмигнул. Мне показалось — вот сейчас так знакомо вздохнет и скажет наш заветный пароль: «Эх, вырвались!»…

— Ну, вот, пошли синяки и шишки. Пироги и пышки кончились.

— Видишь, — всхлипнула мама, — опять какую-то ерунду про пироги говорит.

Увы, это была совсем не ерунда. Чувство скептического юмора и в эти совсем не веселые минуты проявилось: Борис Федорович очень уместно цитировал героя из давно полюбившегося романа Джозефа Хеллерта. Кто знал, что все пироги и пышки и в самом деле кончились, ведь медики определили, по существу, простое переутомление, от которого быстро избавит высококвалифицированный и роскошный уход, наподобие санаторного. О чем больше можно было желать в кунцевских кущах…

С собою отец сам взял рабочую тетрадь для записи афоризмов, очки и ручку…

Итак, было 24 апреля 1982 года, чудесная погода, славное настроение. Дело, кажется, шло на поправку: накануне нам позвонили из больницы и сообщили, что состояние Бориса Федоровича значительно улучшилось и его даже перевели из отделения интенсивной терапии в обычное.

Мы сидели в палате и болтали о всякой всячине, предвкушая скорую встречу по-домашнему. Когда собирались уже уходить, отец вдруг спросил:

— Как вы думаете, почему это я лежал на площади у врат храма, а вокруг было много-много народа?

— ?..

— Ай, — он по-особенному, как только ему присуще было, досадливо отмахнулся рукой, — должно быть, приснилось. Ерунда какая-то.

Сколько ни упрашивали, он настойчиво вызвался нас проводить — хотя бы до коридора. Огромный и добрый, стоял, заслонив дверной проем, и глядел, как мы уходили. Нет, не мы. Тогда от нас уходил он.

Вечером, в половине одиннадцатого, позвонила лечащий врач… В это не хотелось, нельзя было поверить.

…На исходе пасхальной недели отца хоронили. Шли последние минуты прощания. Гроб с телом русского артиста установили перед входом в церковь Большого Вознесения, что на Ваганькове. Отчаянно светило солнце. Вокруг собрался народ. Многие плакали.

А в тетради, которую Борис Федорович взял с собой, все же появилась запись. Последняя и по-старомодному чуть торжественная. Казалось, человек непременно хотел поставить точку в финале работы, над которой он столько трудился и столько иронизировал: «… С первого человеческого шага начинается большая дорога, к осмыслению которой ты должен прийти в конце пути…»

Так вышло: более года не видел я Бориса Федоровича Андреева. Правда, выпал недавно повод для встречи. Сладилась было совместная работа над статьей для толстого журнала. Но Андреева смутили скорые сроки, установленные редакцией. Чуточку даже обиженно проговорил он по телефону: «Понимаешь, тут надо бы подытожить, обдумать многое. А так… Не стоит».

Действительно, за двадцать лет знакомства приходилось видеть Бориса Федоровича разным, но никогда — суетливым. Подытожить, обдумать — это его постоянная потребность, естественное состояние его разума и души… Вспоминаю давний случай. В холле Дома кино Андреев с шутливой торжественностью и неподдельным добросердечием приветствует одного из талантливейших наших режиссеров: «Ты победил, мой режиссер!» Потом объясняет: «Я у него сниматься отказался. — Тут он назвал картину, с огромным успехом шедшую по экранам. — Зря, наверное? А с другой стороны, не мог я тогда играть мразь, забулдыгу. Я же еще от довженковской «Поэмы о море» не остыл».

Тоже типично андреевское определение — «не остыл». Не остывает он, по-моему, ни от одной работы. Потом, бывает, вдруг вспомнит — средь общей беседы — о том, что было сделано и прожито десять, двадцать лет назад.

Есть актеры, обладающие даром безграничной, безоговорочной влюбленности в собственные творения. Андреев такого дара лишен. Пройденное, достигнутое для него навсегда остается источником сердечного беспокойства. Вновь и вновь бередит он себя вопросами о смысле и ценности сделанного…

И в высшей степени справедливо, что муки эти окупаются минутами подлинной радости, минутами высокой гордости. Вот из телефонного разговора с актером, через пять минут после показа по телевидению первого фильма Бориса Андреева — «Трактористы»: «Ты смотри… Вот пели мы тогда про танкистов и были в чем-то наивными и смешными. А через два года все это людям на войне пригодилось».

Конечно же, пригодилось! Равно как пригодилось и нам, людям послевоенных поколений, многое, очень многое из того, о чем говорили герои Андреева с экрана.

«Время — вещь необычайно длинная», — писал Владимир Маяковский. Непреложность (суровая подчас) этой истины доказана и короткой вроде бы — всего шесть десятилетий — историей советского кино. Спросите современного подростка: кто, мол, такой Харитоша? Он и не поймет сразу, о ком речь. А для зрителей сороковых годов, например, имена Харитоши и Вани Курского звучали как пароль радости, пароль восхищения любимыми героями, любимыми артистами — Борисом Андреевым и Петром Алейниковым. Вряд ли сухой анализ приблизит нас к разгадке необычайной популярности персонажей фильма «Большая жизнь». Более того, кто-то, возможно, беспристрастно отметит в образе Харитона Балуна, созданном Андреевым, черты, свойственные молодому рабочему именно в тридцатые годы, но никак не в позднейшие времена. А любовь миллионов зрителей к этому парню из донецкого поселка не иссякала десятилетиями!

Слов нет, двадцатипятилетний Борис Андреев в пору дебюта был покоряюще колоритен, казался неким чудом природы, сотворенным с доброй улыбкой.

Когда в пятидесятые — шестидесятые годы Борис Федорович удивил и сотоварищей по искусству и зрителей целой галереей ролей, отмеченных значительностью мысли и подчас трагедийной глубиной, то, поразившись мощи второго дыхания, открывшегося у сорокалетнего артиста, кое-кто стал оглядываться на его ранние фильмы с некоторой долей снисходительности. Там, мол, только начало, а теперь — сама суть. Но так ли это? Уместны ли подобные переоценки? Давайте вспомним их, представим рядом тракториста Назара Думу, шахтера Харитона Балуна, запорожца Довбню («Богдан Хмельницкий»), авиационного механика («Валерий Чкалов»). Сразу же думаешь о неотразимой убедительности каждого его персонажа. Отнюдь не только типажной убедительности. В начинающем артисте из Саратова уже были видны задатки крупного человека и талантливого художника, который с достойным упорством обретал власть над творческой формой. Роли его первых трех лет работы в кино сыграны с таким ощущением жанра (музыкальная комедия, психологическая драма, героический эпос), с таким пониманием своеобразия ритма и пластики воплощаемого характера, с какими далеко не каждому удается выступить в начале творческого пути.

Но главное, что предопределило большую и долгую жизнь Бориса Андреева в искусстве, — это его собственная тема, вызревавшая и крепнущая год от года, от фильма к фильму. Обостренное, открытое, пафосное приятие жизни, неистовое вторжение в нее, глубокое, бесстрашное ее осмысление — так, мне кажется, можно определить андреевское начало в его героях. Конечно, не раз и не два бывало такое, когда пытались эксплуатировать лишь обаяние артиста, своеобычную его внешность. Какого душевного напряжения стоило это Борису Федоровичу, знает лучше других он сам.

Но если материал роли вызывал хоть малую детонацию с заветным, сокровенным для него, то экран обязательно высвечивал глобальность и проницательность мироощущения артиста,

Важно понять, люди какого поколения называли его ласково — Харитоша. Люди, познавшие утраты войны и счастье Победы, прошедшие испытания, лишения и потому накопившие в своих душах жажду счастья. Для них каждая встреча с героями Бориса Андреева становилась почти символом веры — веры в неизбывность силы жизни, в несгибаемость русского человека. Андреев входил в каждый дом словно долгожданный, задушевный собеседник. В его раскатистом смехе слышались ободрение и надежда. В таких его героях, как Саша Свинцов («Два бойца») или Яков Бурмак («Сказание о земле Сибирской»), как бы обретали земное притяжение возвышенные понятия доброты и верности. В характере его Алексея Иванова («Падение Берлина») соединились ярость и великодушие солдата Великой Отечественной…

…Бориса Федоровича Андреева не только интересно слушать. Интересно наблюдать его молчание. В номере ли гостиницы, в купе ли поезда, когда закончен день, когда по-своему заварен ароматный чай, сидит он и покуривает. Находящегося рядом его молчание не унижает: в нем нет небрежения, невнимания. И как бы ни был труден прошедший день, какие бы заботы ни ожидали вскоре, в минуты задумчивости у Андреева всегда доброе лицо.

«Время — вещь необычайно длинная»… Наверное, не просто жить так, из года в год вынашивая, храня в себе сокровенное и важное, что хотелось бы сказать людям, и ждать с мучительным волнением возможности сделать это. Зато когда удается, радости своей Андреев не стыдится.

Помню, как он счастливо улыбался, рассказывая о песне в фильме «Казаки», в котором играл Ерошку. «Сам все-таки спел!» И действительно спел, спел горько и удало, будто оплакивая судьбу своего героя и любуясь им.

В воплощении Андреева русский народный характер, ограненный испытаниями истории, сотворенный из сплава свободолюбия, доброты и неизбывного созидательного стремления, поистине необъятен… Матрос Лучкин в фильме «Максимка». Непостижимым образом его многолетняя озлобленность от побоев, унижений и муштры при встрече со слабым, нуждающимся в защите вдруг оборачивается повышенной чувствительностью сердца, хранящего огромный заряд нежности. Задиристый и добродушный Илья Журбин («Большая семья»), с проникновенным достоинством утверждающий свое представление о рабочей чести… Лазарь Баукин («Жестокость»), с бесконечной пытливостью стремящийся понять правду революции… Боцман Росомаха ««Путь к причалу»), мстящий себе самому за преданную любовь, за очерствение души. И даже в андреевском Вожаке («Оптимистическая трагедия»), человеке запутавшемся, изломанном, уставшем от собственного неверия в людей, чувствуются былая сила, незаурядность.

Я не случайно, перетасовав во времени, поставил рядом столь разные по содержанию работы Бориса Федоровича. Просто старался таким образом следовать его творческой логике. Ведь Андреев никогда не устанавливает дистанции между своими героями и зрителями по признакам хронологии или по шкале «положительно-отрицательных» данных. Он каждую из них старается в равной мере понять — понять вместе с нами.

Андреев любит героев размышляющих, рассуждающих. Есть у него особый вкус и слух к слову на экране — слову, наполненному значительной мыслью. Не случайно же столь заметной вершиной на его творческом пути оказалась встреча с А. П. Довженко. К «Поэме о море» они готовились на «Мосфильме» вместе. Потом Довженко не стало, и Андреев в содружестве с Ю. И. Солнцевой довершил дело, снимаясь в роли председателя каховского колхоза Саввы Зарудного. Поистине с редкостной увлеченностью выразил артист в «Поэме о море» свое представление об идеале человека нового мира, мастерски использовав в работе над образом Зарудного все многоцветие красок реализма. То, что говорил он тогда с экрана, волновало ощущением выстраданности, осмысленности каждого слова. Плодотворной оказалась для Андреева и вторая его встреча с драматургией А. П. Довженко. Его генерал Глазунов в «Повести пламенных лет» — еще один живой лик народной войны, лик гневный, мудрый, добрый и мужественный.

Мало сказать, что с годами обогащалась художественная палитра мастера. Это так. Но это не все. Главное — его кровная, исполненная гражданственности связь с временем, в котором он живет. Он удивительно понимает это время. Время, мостом пролегшее между прошлым и будущим, время, отмеченное великими свершениями народа, требующее от каждого значительных помыслов и активных поступков, кристальной душевной чистоты и нравственной цельности. Борис Федорович живет всем этим, думает об этом не спокойно и не благостно, наделяя жаждой постижения коренных проблем нашего бытия своих экранных героев.

Кажется, знаешь о нем многое, а каждая встреча с его творчеством обязательно добавляет нечто новое. Многие не представляли себе, например, Бориса Федоровича в чеховской роли. Он же оказался в высшей степени оригинальным и убедительным, сыграв актера Блистанова («Сапоги всмятку»). Немалой его удачей, по-моему, явился и фильм «Мое дело», в котором Андреев исполнил роль директора крупного завода Друянова. Удачу тут определило не профессиональное изящество лепки образа (этого-то Андрееву не занимать). Устами этого героя артист горячо и взволнованно сказал свое слово в споре о проблемах НТР, о деловом, государственном человеке. Друянов у Андреева не просто талантливый хозяйственник, — он человек «не со стороны». Его дело — это его корни, которые питают разум, душу и совесть пониманием людей, олицетворяющих великое понятие — народ.

Да, талант Бориса Федоровича Андреева пригодился нашему искусству, нашему обществу. Свидетельство тому не только его судьба. Андреевская тема в нашем киноискусстве, андреевское восприятие жизни и человека — явление неизмеримо большее, нежели одна биография.

Свершенное и открытое им мы невольно угадываем сегодня во многих лучших актерских работах последнего десятилетия: достигнутое одним стало как бы обретением и богатством многих. Это так.

Ну а Борис Андреев у нас один.

Борис Андреев… Своеобразный, самобытный актер. Глыба. Человек, не похожий ни на кого. Неповторимый. И играл, и мыслил, и говорил он своеобразно. Колоритно. Ярко. Было у него свое, незаемное видение мира.

Он был моим партнером по фильмам, товарищем. Мы работали вместе в партбюро Театра-студии киноактера. В недавней ленте «Николай Крючков» текст от автора читал Андреев…

Он был волгарь, саратовец, из тех мест, где искони рождались русские богатыри, где сколачивались бурлацкие артели, где обитал лихой и шумный народ — волжские ватажники… Он и сам работал грузчиком, одновременно учась в Саратовском театральном училище, до этого трудился на комбайновом заводе. Молодецкая сила, крупность характера, презрение к суете, веселое добродушие — это, я думаю, подарили Андрееву Волга и земляки-волжане. Но он не был увалень-простак, как, может быть, казалось кому-то с первого взгляда. В нем жила, трудилась, радовалась и мучилась чуткая и тонкая душа. И вспомните, как неспешно, осторожно двигался Андреев на экране, как говорил, сдерживая свой могучий бас, — словно прислушивался к чему-то сокровенному у себя внутри, боялся расплескать, стеснялся обнажить. А оказалось теперь — щедро, не жалея, до конца подарил нам, его друзьям, своим зрителям.

До конца? Конечно, нет! Он многое еще мог бы сыграть и в молодости, и в зрелые годы, и сейчас, но это уж зависело не от него, а то, что мог сделать он, Борис Андреев, он совершил.

С Борисом Андреевым я познакомился и подружился во время съемок «Трактористов». Это была первая его роль в кино, а сыграл он ее очень уверенно, профессионально, с чувством меры, нигде не «пережимая», хорошо взаимодействуя с партнерами. В нем сразу же обнаружился недюжинный актерский талант.

Судьба еще трижды сводила нас на съемочной площадке: в картине «Малахов курган», где Борис Федорович сыграл командира Чапаевской дивизии Жуковского; в фильме «Максимка» — там Андреев был «пропащим» матросом Лучкиным; в «Жестокости» он играл роль Лазаря Баукина — человека трагической судьбы, сильного, мрачного, озлобленного, в чем-то основательного и справедливого, но вот угодившего в банду.

Эти четыре мастерски сыгранные роли только малая часть из созданного Б. Андреевым на экране.

Зритель хорошо помнит Сашу Свинцова — Сашу с Уралмаша — из фильма «Два бойца». И, конечно, его героев в картинах «Большая жизнь», «Большая семья»… Борис Андреев поистине был создан для больших ролей, для воплощения крупных характеров.

Андреевские персонажи менялись с годами. Молодые герои актера — это парни, которым все нипочем, упрямцы, сорвиголовы, удальцы в гульбе, труде и ратных делах. Они ясны в своих устремлениях и помыслах, самоочевидны, что ли, — прочитываются сразу и «до конца». Те герои, которых Б. Андреев играл позже, начиная с 50-х годов, — душевно сложнее, глубже, умудреннее жизнью. У них часто трудный характер, крутой нрав, порой — трагическая судьба. Но это цельные натуры, широкие, не мелочные, им претит фальшь, трусость, низость. Они упорно размышляют о жизни и самостоятельно судят о ней.

Председатель колхоза Савва Зарудный, генерал Глазунов, перевозчик дед Платон, сыгранные актером в фильмах А. Довженко, воплощают совесть народа в лихую годину его испытаний. Того же пафоса и гражданской закалки матрос Чугай и потомственный рабочий Илья Журбин. Им свойственна высокая ответственность за все, что делается вокруг.

А вот устрашающий Вожак из «Оптимистической трагедии» в глубоком разладе с народным делом, с революцией. Но нет здесь облегченного показа, простоватости, карикатуры.

А как впечатляет боцман Зосима Росомаха (из раннего фильма Г. Данелии «Путь к причалу»)! Неустроенный, одинокий. Неуютно с ним. Груб он, суров. Никак не может прийти к нормальной жизни. Повидал немало на своем веку, потрудился, настрадался. И вот, когда забрезжил причал — дом, семья, обретенный сын, — судьба поставила его перед выбором… Он не пришел к своему причалу, погиб, но сорок моряков на тонущем лесовозе были спасены.

Кого бы ни играл Андреев, он всегда был больше своих персонажей: в его улыбке, иногда спрятанной в глазах или в самых уголках губ, просвечивала мудрость художника, знающего и понимающего жизнь лучше, полнее, объемнее, чем герой.

Борис Федорович действительно много видел, знал, передумал. Жаль, что так мало записано из рассказов Андреева. Как интересно он говорил! И не только на встречах со зрителями. Он был замечательным собеседником, темпераментным, увлекающимся и увлекающим других, порой ироничным. Он был мудрым человеком, знающим и любящим свою профессию, свое искусство, чувствующим за него ответственность.

Борис Андреев — поистине народный художник. Не только потому, что большинство его героев — труженики, типичные представители народа; суть в том, что в нем жил нерв гражданственности, кровной сопричастности к народным судьбам, свершениям, чаяниям. И гордость за то, что большой и непростой кусок истории он, советский актер, прошел вместе со своим народом.

Остались роли, которые актер мечтал воплотить на экране, да так и не привелось. Как мы все хотели бы видеть его Тараса Бульбу!..

Глубокий след оставил Борис Андреев в нашем кинематографе, он гордость нашего кино, его неотъемлемая часть.

Сценарий картины «Два бойца» по повести Л. Славина я писал в Москве в начале 1942 года. Писал в пустой квартире (семья была эвакуирована в Таписент). Была со мной только собака по кличке Ингул, чепрачного цвета, мужского пола. Я оставлял его у соседей, когда как корреспондент уезжал на фронт, а когда приезжал, чепрачный пес перебирался ко мне. Я писал да писал и, когда становилось невмоготу, откладывал авторучку прочь и начинал разговор с Ингулом.

Я торопился вовсю: близился срок моего отъезда на фронт, надо было успеть отправить сценарий в Ташкент, на студию. Писал — и не перечитывал. И первый, кому я его прочитал в ту московскую военную пору, был мой Ингул. Я собрал листки, уселся за стол в комнате, где когда-то сидела большая семья, и стал читать. Сценарий, как показалось в ночном этом чтении, был далеко не хорош, весь как-то разорван, неровен. Ингул, когда я кончил читать, встал, понюхал мои листки и что-то пролаял глухим басом. Не думаю, что пролаял он в одобрение. Наверное, я начал бы писать все сначала, если бы у меня оставалась хоть капелька времени. Но утром надо было уезжать. Я запечатал сценарий в конверт, вложив туда же записку JI. Лукову, режиссеру: «Знаю, что плохо, простите», поцеловал Ингула в лоб, отвел к соседу, и вот Москва уже позади, а с нею все, что связано с киноискусством.

Спустя год уже всюду на фронте пели песни «Темная ночь» и «Шаланды». Я слышал их и в попутных машинах, и в блиндажах, и в санбатах, и на аэродромах. Мои фронтовые друзья — журналисты, оценив положение, отрекомендовали меня как автора «Двух бойцов», и всюду нас ждал отличный прием — не за картину, а за песни, к которым я не имел ни малейшего отношения.

Картины я тогда еще не видел, но, судя по этим признакам, был уверен, что нет в ней ничего достойного, кроме песен.

Но вот где-то под Харьковом, в истерзанном пулями кинотеатре, я посмотрел в первый раз «Два бойца». И понял, что есть в этом фильме нечто куда крупнее и важнее, чем песни, — игра Бориса Андреева и Марка Бернеса.

Я очень мало знал тогда Андреева, видел его в одном только фильме того же Лукова. Но знал, что роль Саши Свинцова, парня-уральца, написана мною бегло, в спешке и что нелегко с нею было актеру (автор лучше всех знает, что к чему в его сценарной работе и где что-то найдено для актера, а где как бы найдено, а на деле только пущена пыль в глаза). Тем сильнее взволновал меня Андреев, создавший образ Свинцова на материале сценарно-поверхностном, полупустом. Я принял Андреева сердцем, как только увидел, — принял и эту неповоротливость жеста, и крепкость, и кротость улыбки, и эту массивность ног, не торопясь двигающихся по земле. Это был образ, точно и резко очерченный, без игровых завитушек, без актерских безделиц и баловства, рожденный актером сильным, предельно русским. Он шел, сидел, говорил, сердился и улыбался, этот уральский парень Саша с Урал-маша, и становилось вдруг до предела ясно (не словами, не фразами, а всем строем этой неторопливости, этим нескорым почерком жестов, движений, выражением глаз), что такую Россию не сломишь ни криком, ни танками! Раз уж поднялся этакий парень, взял автомат и надвинул каску, то нет ему ни мороза, ни рек, ни смерти — он победит.

Благодаря игре Андреева фильм, задуманный всего лишь как эпизод фронтовых будней, обрел внезапную широту, обращаясь к раздумьям о родине, о ее людях. И ни к чему были тут ни взрывы, ни самолеты (в огромном числе привлеченные в фильм, видимо для того, чтобы внушить зрителю ощущение масштабности), достаточен всего лишь один Андреев — Свинцов, в нем и масштаб, и неизбежность нашей победы.

Роль одессита Аркадия, боевого друга Свинцова, выписана получше. Но есть в ней опасность эстрадной чувствительности, опасность излишеств по части южной манеры жеста и разговора. Бернеса, игравшего эту роль, я знал больше, чем Андреева, но знал его ближе как актера с гитарой. Однако и он обернулся в картине неожиданной стороной. Я увидел эстрадность, услышал одесский говор, но тут же рядом, как бы в одной линии, в одном бегущем потоке, увидел другое — обширное и значительное, человеческое и солдатское, что (опять же без танков и взрывов) говорило о силе народа и верной победе.

Выходя из кинотеатра, я думал о том, что, конечно, киноискусство огромно своими возможностями поведать о жизни тысячных масс. Но (что бы ни говорили мне) разве не столько крупно, а может быть, и в тысячу раз крупнее оно силой глаз, силой слов, неистощимой властью бессловности, если только владеет ими настоящий актер?

Борис Федорович Андреев. Удивительный человек, с которым давным-давно мы работали вместе. Вспоминаю его, и теплеет душа. Эти чувства сопровождали нашу совместную работу и сохранились надолго. Быть может, навсегда. Запечатленное в памяти обаяние и безграничная доброта этого человека заслонили собой конкретные факты былых времен и встреч. И от этого немного грустно.

Мало сказать: он был яркой личностью — и в жизни и в творчестве, — он был артистом, которого любил весь народ. Ведь для этого надо было быть не просто талантливым, а, наверное, нести в себе собирательный идеальный образ человека. Причем идеальный не в смысле расхожей скучной положительности, а как действительное выражение любви, мудрости и одаренности народной. И кажется мне, что именно Андреев стал носителем того, как люди мыслят себе русского талантливого человека — заразительно доброго, естественного, широкого…

Мощность его фигуры определялась сочетанием многих превосходных качеств: незаурядно талантливый, надежный, честный человек. И при этом он вырос до выражения емкого собирательного образа, своего рода символа русского народа, целой эпохи… Редкое счастье для актера-художника.

Его роли в кино я всегда любила. В каждой своей работе он был искренним, масштабным, нес особые черты человеческого характера. Нас всегда волнует соотношение интернационального и национального в искусстве. И когда актер приходит в своем творчестве к подлинному выражению национального характера, — это всегда большое счастье. Ведь почему, к примеру, так дорога нам Марецкая в роли Матери. Потому, что чувствуем — перед нами настоящая русская женщина. Так у Бориса Андреева в каждой работе сквозили черты былинного русского богатыря.

Возможно, внешне это складывалось в некое подобие амплуа, которое артист охотно поддерживал. Он словно с озорством говорил окружающим: «Вы хотите меня таким видеть? Пожалуйста, я буду для вас таким». Но это — внешне. А по существу Андреев всегда оставался артистом глубоко чувствующим природу образа, художником высокого драматизма.

За кажущейся простотой характера оставался второй план, который никогда не казался простецким или поверхностным. В его работах открывался пласт личных размышлений, показывающий большие человеческие накопления, чувства острого переживания за людские судьбы, если угодно, — протеста против косности. И такая мировоззренческая углубленность творчества сочеталась с удивительной природной непосредственностью игры.

Ему везло на режиссеров. Но у меня сохранилось ощущение, что он сам прекрасно понимал, что такое хорошо, идя от тех образов, которые создавал. И это я называю актерской щедростью души. Личность этого артиста никогда не воспринималась мною одномерно, плоскостно. Хотя мои ощущения от совместной работы были только радужные, веселые и остроумные, — но за этим угадывалось, что он о чем-то безумно болеет ушой, хочет большого и значимого. Но всегда это было прикрыто как бы маскою народного юмора того героя, которого мы видели на экране.

Сейчас отчетливо вспоминается выступление Бориса Федоровича на одном из больших кинематографических форумов. Среди множества официальных речей раздался голос, в котором чувствовалось искреннее переживание за судьбу актера, за судьбу своих товарищей по искусству, творчеству.

Ведь он никогда не упивался своей славой, хотя она, конечно, его радовала. А проблемы перед ним вставали те же, что и перед другими актерами. Только необходимость их решения не оставалась индивидуальной — замкнутой на самом себе. Она распространялась на весь наш многочисленный актерский цех.

Зритель у нас умеет любить актеров. Потому бывает очень обидно, когда люди, достигшие больших высот, лишь наслаждаются лучами собственной славы и совершенно забывают обо всей остальной артистической братии. Ничего подобного с Андреевым не случилось, хотя популярность его была невероятной. И вспомнился мне тот давний кинематографический съезд потому, что говорил Андреев об актерской проблеме, такой важной для всех нас. Весело говорил, с присущим ему юмором, а мысли были серьезные, глубокие и выстраданные. Выйдя на трибуну, он не стал чиновником, — а такое очень часто происходит и с хорошими людьми. Он же не был отдельно деятелем, а отдельно — исполнителем ролей. Всегда и всюду, на любой площадке он оставался самим собой. Большим, добрым человеком, кровно заботящимся о своих ближних, о своих коллегах. И этот свой нравственный уровень он всегда сохранял, а для этого тоже требуется большое мужество.

Вообще счастье, что я знала его. Мало, но все-таки знала. А картина — «Сказание о земле Сибирской» — была большая, и мы целый год работали вместе. Группа наша довольно долго снимала под Москвой, в Звенигороде, где построили декорацию чайной. Выезжали в Сибирь, правда без меня… И вся работа шла с ощущением необычайной радости, поистине первозданной красоты. Все эти лихие лошади, сани, шубы… запоминались надолго. Для меня это был какой-то праздник, и потом в жизни я ничего подобного даже и не ощущала.

Я была еще студенткой, когда Иван Александрович Пырьев искал актрису на роль Настеньки в картину «Сказание о земле Сибирской». Ему, конечно, хотелось, чтобы в фильме снималось существо чистое и еще незнакомое для кино и для зрителей. Поэтому Пырьев потребовал найти исполнительницу на роль среди студенток. Ассистенты пришли в театральное училище, где я тогда училась на третьем курсе, и там, около зеркала, возле которого мы с подругами одевались, они меня и увидели. А у меня в то время были очень румяные щечки, наивное личико… Наверное, так и мыслился режиссеру внешний облик Настеньки. И меня пригласили на студию.

Я пришла на встречу к Ивану Александровичу. Одели меня в костюм Настеньки, сделали прическу. Пырьев очень внимательно меня осмотрел. Должно быть, остался доволен. Начались репетиции. Началась работа.

Пырьев был человек крайне эмоциональный. В каждом эпизоде он стремился прямо-таки всю душу из актеров вытащить. Когда он показывал Борису Федоровичу, как Бурмак должен любить Настеньку, то просто весь дрожал от напряжения, доказывая, что нельзя герою быть просто этаким молодцом сибирским. В пырьевских показах был предельный накал. Слезы выступали на глазах режиссера. И во всем облике, во всей натуре сквозило что-то такое нервическое, исступленное — поистине от Достоевского.

Надо было повторять задание. Борис Федорович смотрел, слушал и повторял предложенное. Но делал все уже совершенно по-своему. Сохранялся накал страсти, но как-то величественно смягчался, становился весомее, монументальнее. В предельном напряжении актер сохранял свое здоровое и добродушное природное начало. Такое интересное сочетание крайней эмоциональности и насыщенности трактовок Пырьева и переработки этой фактуры Андреевым давало одновременно конкретно-эмоциональный и обобщенный национальный характер героя.

Целых три месяца мы снимали в Праге. Там шла работа над эпизодами в чайной. Необходимость такого дальнего путешествия была продиктована техническими причинами. Киностудия «Баррандов» обладала всем необходимым для съемок цветного фильма, а мы тогда еще только начинали браться за это дело.

Мы жили в пражской гостинице «Флора», и дела сложились так, что я часто оставалась незанятой на съемках. Хотя все это было не по моей вине, Борис Федорович при каждой встрече обязательно подтрунивал: «Все гуляешь? А работать когда?..» Словом, он всегда старался меня как-то подковырнуть. Не зло… Получалось, что он просто всегда меня замечал и обязательно реагировал на мое присутствие. Если я рядом — он обязательно «подцепит». И никогда так не было, чтобы он просто прошел мимо, словно бы и нет рядом девчонки-дебютантки. И это было славно. Юмором ли, упреком или лаской, но обязательно всегда он цеплял меня этаким духовным, эмоциональным крючком, и от этого рядом с ним всегда было хорошо. Все это потому, что был он такой настоящий, живой человек — не проходящий мимо.

А компания тогда действительно собралась знаменитая: и режиссер-постановщик и актеры… Все они на меня внимание не очень-то обращали. Владимир Дружников, Марина Ладынина целиком принадлежали тогда своим ролям — образам центральных героев. И только Борис Федорович постоянно и трогательно делился своим большим человеческим и профессиональным опытом. Правда, мы по фильму были с ним «парой». Но главное, думаю, в его натуре таилось желание раскрепостить девчонку, которая, скажем так, попала не в свою среду.

Он мог то просто чем-то рассмешить меня, то вдруг самым серьезным тоном спросить: «Неужели не можешь заплакать, что ж ты, не влюблялась никогда?» — провоцируя меня на естественные человеческие чувства, которые нужны были для картины.

Работа над этой сценой хорошо запомнилась мне. Действительно, по ходу дела Настенька должна была горько плакать: она узнавала, что Балашов — герой Дружникова не любит ее. Бурмак — Андреев утешал меня, а у него самого текли слезы. Это трогало меня необычайно. И здесь срабатывал замечательный творческий механизм: актер проникся духом сцены, эпизода, заразил своим чувством тебя, ты — другого партнера, он — еще одного… И уже не замечаешь, как идет работа, сцена развивается, несется, обрастая чувствами и эмоциями словно снежный ком.

Никогда не забуду этой сцены с Бурмаком. Как плакал он, когда меня утешал. Это было очень трогательно. Такой большой, могучий… Когда сцену закончили снимать, было очень жалко — так естественно, так легко она шла. На съемках быстро привыкаешь к кинематографической манере работы: все делается маленькими комочками, фрагментиками. А это была большая сцена, и я действительно по-настоящему прожила ее всю целиком, от начала до конца, словно заколдованная чувствами своего замечательного партнера.

На съемках у нас с Борисом Федоровичем не было никаких творческих проблем и споров. Он — тогда уже опытный мастер — прекрасно понимал, что я была еще просто юной студенткой. Да к тому же и перепуганной таким знаменитым окружением, в которое попала. На работе он, попросту говоря, меня обласкивал и юмором своим и вниманием успокаивал, чтобы я не нервничала, а была бы просто этаким открытым цветочком, который и нужен для картины.

Серьезных наставнических разговоров у нас не было. Разве что только по роли. Да и характер эти беседы носили не теоретический, а чисто практический. Он всегда выступал просто как человек, которому хотелось, чтобы я раскрылась. Поэтому отношения были скорее теплые, родные, нежели чисто профессиональные. Все профессиональное шло тогда от Пырьева, который добивался четкого выполнения каждого кусочка роли. Андреев же скорее вел себя как мать, которая говорит своей дитяти: «А я ей сделаю тепло. А я сделаю так, чтобы она успокоилась. Вот пусть она себе учится; а я — именно тот человек, делающий все вокруг таким, чтобы ей было удобно».

Он, мне кажется, действительно никогда не брал на себя во время работы функций мэтра. Я ощущала его, скорее, веселым, уверенным в себе человеком и одновременно учеником.

Он действительно весело жил, весело все воспринимал, а задания все выполнял усердно и старательно. Но старательность эта была с глубоким ощущением собственной индивидуальности — раскованная, щедрая, вольготная. Борис Федорович всего себя направлял на то, чтобы выполнить предложенное постановщиком, но и преломлял все сообразно своей индивидуальности.

Словом, демонстрировал он еще одно важнейшее актерское качество, с которым мы не всегда в силах совладать. Если мы начинаем очень стараться и теряем вдруг собственную непосредственность и индивидуальность, — мы становимся беспомощными. Всегда надо стремиться к выполнению поставленной задачи, но никогда не забывать самого себя. Андреев никогда не бывал беспомощным. Никогда не забывал он на съемочной площадке самого себя, свою натуру, — даже стараясь сделать то, что не всегда было ему свойственно. Думаю, что именно поэтому пырьевское неистовство сглаживалось его собственной натурой, его юмором. И получалось именно то, что было нужно фильму.

Работали мы вместе целый год. И картину эту я очень любила и люблю, хотя сейчас она, конечно, может показаться во многом наивной. Все казалось чудесным. И вся обстановка, и эти самовары, и чайная, и наши шубы… Не было даже ощущения кропотливой кинематографической работы. Все бурлило, все куда-то бежали, торопились сделать свое дело. Было по-настоящему нескучно, незанудно. Картина наша действительно как тройка неслась по снежным, холодным хорошим полям. Было празднично от самой работы. И еще — рядом был замечательный человек, артист Борис Андреев.

Тогда казалось — он рожден для этой роли. Когда смотрела другие его фильмы, казалось: он рожден именно для этих ролей. Всегда это было непосредственно, и убедительно, и очень мощно. Радость и само естество. Это и есть талант.

Когда он умер, я плакала. А вспоминались русские березы, домик, оставшийся в деревне… Мимолетные образы, связанные с понятием родной земли, которой целиком принадлежал этот добрый и веселый человек. Вот для меня Борис Андреев — это все-таки Родина. И это очень важно и хорошо.

Записал Б. Андреев

Это не монографическая статья о творчестве известного актера. И даже не юбилейный торжественный портрет. И это не воспоминания об интереснейшем человеке с разительно несхожими внешностью и внутренним миром. Бориса Федоровича я знал много лет, но не близко, поэтому не имею права на мемуары. Что же это за заметки?

Это воспоминания об одной из ролей Бориса Андреева. Эту роль я тоже знаю, вернее, помню, много лет, поэтому на мемуары право имею.

Впрочем, нет! Нельзя об одном только Росомахе, хотя, по-моему, это лучшая андреевская роль. К Росомахе он шел не легким путем, пришел не быстро. Но пришел. К многозначности, сложности, психологической глубине и подлинной человечности.

Но все-таки — с самого начала.

Довоенный ВГИК, располагавшийся тогда в подсобных помещениях знаменитого «Яра». Небольшой просмотровый зал набит до отказа. Недавний выпускник, а ныне прославленный автор «Богатой невесты» Женя Помещиков показывает свой новый, тоже поставленный Пырьевым фильм «Трактористы».

Слегка опоздав, я стараюсь протиснуться в зал, но мне мешает толстый Сашенька Столпер. Смотрю на экран, изогнувшись: отбиваясь от непрошеных женихов, Ладынина — Марьяна Бажан хватает за руку огромного парня: «Вот мой жених!» — а парень смущается, пятится.

— Боже мой! Какая прелесть! И где только берут таких…

Это из темноты раздается звонкий голос Эйзенштейна.

Борису Андрееву особенно стараться в «Трактористах» не пришлось. Играл, как нам показалось, самого себя: могучий увалень, неумелый бригадир, неопытный ревнивец. Рядом со сноровистым Крючковым, который и пел, и плясал, и девушек покорял, и лозунги про оборону говорил, — Андреев терялся.

Но всеми, решительно всеми его Назар Дума был замечен. И одобрен.

И пошел, как говорится, сниматься во все тяжкие.

Конец тридцатых годов был для нашей кинематографии урожайным. Сразу за «Трактористами» сыграл Андреев Балуна — главную роль в «Большой жизни» Л. Лукова. Там знаменитый шахтер-стахановец и трудовые рекорды ставил, и любил, ревновал, устраивал пьяные сцены на весь поселок, и горько раскаивался, казнился, и вновь ставил рекорды. Здесь уже было что играть. И он играл — размашисто, искренне, правдиво. Мелькнул в небольших ролях в «Истребителях», в «Валерии Чкалове». И вновь очаровательная роль: огромное, могучее «дитятко» Довбня в буйном запорожском ополчении Богдана Хмельницкого. «Раззудись, плечо, размахнись, рука!» Наивное, детское лицо, смущенные ужимки, а силища — громадная. И знало «дитятко», за кого сражаться.

Несмотря на соседство М. Жарова, Н. Мордвинова, В. Полицеймако и других светил, Андреев был снова отмечен, пришелся по сердцу всем. А в конце фильма, будто на закуску, сыграл еще маленькую роль русского боярина Пушкина, олицетворяя могучей своей фигурой силу и красу русского народа. Так олицетворять ему приходилось потом неоднократно…

Актер с необычайно благодарной внешностью, с громовым басом, с природным обаянием и (сразу заметили!) не только позирует, но играет — верно, темпераментно, сильно. Пошли слухи, что собираются поручить ему роль Пьера Безухова. Сомневались: уж больно народен, потянет ли на графа?

Но стало не до «Войны и мира». Мир нашей Родины сорвала вторая мировая война.

Когда на фронт приезжали кинопередвижки или приходилось пережидать в тылах, я радовался каждой встрече с Андреевым. Пошли «Боевые киносборники» — танкист; «Сын Таджикистана» — солдат; «Я черноморец» — матрос… Еще солдат, еще матрос. Промелькнул страшенный анархист. И наконец, снова всеобщая любовь — Саша с Уралмаша в «Двух бойцах» Леонида Лукова, рядом с красавцем и певцом Бернесом: не уступая ему в обаянии, верности, храбрости, дружбе, брал еще душевной тонкостью, застенчивой мягкостью, хрупкой нежностью — это при его-то фигуре!

И тогда, хотя я и не был знаком с Борисом Федоровичем, я понял, что нежное сердце в могучем теле, застенчивость при зычном басе и есть характер Андреева-человека.

Впрочем, не только это. Было слышно, что нежность и застенчивость порою пропадали в бурных порывах гнева, в опасной обидчивости… Но не мне об этом писать.

Кончилась война. Настали для киноискусства тяжелые времена «малокартинья». Впрочем, Андреева они коснулись меньше других. В «Сказании о земле Сибирской» он, в общем, повторил рисунок душевной нежности в могучем теле. Мелькнул во «Встрече на Эльбе», в «Кубанских казаках» снова повторил рисунок, но уже из «Трактористов». Катастрофическая критика и запрет второй серии «Большой жизни» лично его не задели.

А вот официальный успех в «Падении Берлина» меня от Андреева оттолкнул, и надолго.

Понимаю и понимал, что актер не во всем виноват. Но в помпезном фильме М. Э. Чиаурели Андрееву довелось олицетворять русский народ. Имя он получил распространеннейшее — Иванов. К немцу обращался от лица всего народа, по Зееловским высотам шел — как вся наша непобедимая армия. А вот на приеме у И. В. Сталина робел, мычал, залезал сапогами в клумбу… Негоже так было вести себя олицетворению русского народа. Неужели нельзя было поспорить, отказаться?

Нет, конечно, было нельзя.

Но новое олицетворение — роль Ильи Муромца — можно было играть не столь тяжеловесно.