Статьи и воспоминания видных советских военначальников и командиров, участников исторической битвы на Курской дуге, воссоздают яркую картину одного из величайших сражений Великой Отечественной войны.

Документальные очерки о Героях Советского Союза, удостоенных этого звания за подвиги, совершенные в период Курской битвы: «Твои Герои, Курская дуга»

После ожесточенных сражений зимой 1942/43 г. наступило затишье. Линия фронта стабилизировалась. Обе воюющие стороны изучали опыт прошедших боев, намечали планы будущих действий. Войска пополнялись людьми и техникой, накапливали резервы, производили перегруппировки. Как Советский Союз, так и Германия принимали все меры к тому, чтобы увеличить военное производство.

Наша страна с каждым днем становилась сильнее. Советские люди, окрыленные грандиозными победами Красной Армии, вдохновляемые Коммунистической партией, самоотверженно трудились, чтобы ускорить окончательный разгром немецко-фашистских захватчиков. В 1943 г. большинство важнейших отраслей промышленности продолжало наращивать темпы работы. Валовая продукция всей промышленности выросла по сравнению с 1942 г. на 17 процентов. Непрерывно увеличивался выпуск военной продукции. В среднем промышленность производила в месяц около 3 тыс. самолетов и свыше 2 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок. При этом увеличилось количество новых образцов оружия.

Учитывая возросшую техническую оснащенность войск, изменившиеся условия ведения боя, рост военного мастерства офицеров и генералов, советское командование провело дальнейшую реорганизацию объединений, соединений и частей Красной Армии. К лету 1943 г. был в основном завершен переход стрелковых войск на корпусную систему, что намного улучшило управление войсками и использование их в бою. Создавались крупные соединения артиллерии Резерва Главнокомандования — артиллерийские пушечные дивизии и артиллерийские корпуса прорыва. Формировались новые танковые части, соединения и армии (Эти армии в отличие от танковых армий смешанного состава имели только танковые и механизированные корпуса) обладавшие высокой маневренностью и большой ударной силой. Произошли изменения в организации авиации, войск ПВО, тыла Красной Армии.

Еще больше укрепился моральный дух советских воинов, повысилась их политическая сознательность. Этому способствовала партийпо-политическая работа в войсках, формы и методы которой непрерывно совершенствовались. 24 мая 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление “О реорганизации структуры партийных и комсомольских организаций в Красной Армии и усилении роли фронтовых, армейских и дивизионных газет”. Теперь первичные партийные организации стали создаваться не в полках, а в батальонах.

Полковое же бюро по своим правам приравнивалось к партийному комитету. Партийное бюро батальона могло конкретнее руководить ротными организациями. Вместо секретарей парторганизаций был введен институт назначаемых парторгов рот, батальонов и полков. В результате проведенной перестройки образовалось 20 тыс. новых первичных организаций.

Тем же постановлением Центральный Комитет обязал Главное политическое управление повысить роль фронтовых, армейских, дивизионных газет в политическом, воинском и культурном воспитании личного состава, превратить их в важнейший центр политической работы в частях и подразделениях. Была расширена сеть газет, укреплены их кадры. Красноармейская газета была агитатором, пропагандистом и организатором масс воинов. Партийно-политическая работа командиров, политработников, партийных и комсомольских организаций на основе решения ЦК ВКП(б) явилась одним из важнейших условий роста боеготовности Советских Вооруженных Сил.

Коммунистическая партия приняла меры для усиления партийного руководства партизанским движением. Укреплялись существовавшие партийные организации и создавались новые. В тыл врага направлялись большие группы опытных партийных работников. Все это ускоряло рост партизанских сил, увеличивало размах их борьбы.

Победы Красной Армии еще выше подняли международный авторитет Советского Союза. Его связи с другими государствами продолжали расширяться. По-прежнему он являлся ведущей и решающей силой антифашистской коалиции.

Таким образом, военно-политическое положение Советского государства к лету 1943 г. еще более укрепилось. Резко возросла его военная мощь. Это привело к дальнейшему изменению соотношения сил на фронте в пользу Красной Армии. Советский народ был уверен в полной победе над врагом и делал все необходимое для ее достижения.

Иная обстановка сложилась в фашистской Германии. В результате поражений зимой 1942/43 г. немецко-фашистская армия лишилась на советско-германском фронте всего, что захватила в 1942 г. и частично в 1941 году. Гитлеровцы теперь расплачивались за свою военную авантюру. Они платили большой кровью за каждый метр советской земли, когда рвались на восток. Им пришлось заплатить за него еще больше при отступлении на запад. С июня 1941 г. по июнь 1943 г. вооруженные силы Германии, по данным немецкого генерального штаба, потеряли убитыми, пропавшими без вести, ранеными и больными свыше 4 126 тыс. человек. В советской земле нашли могилу более миллиона немецких, а также румынских, итальянских солдат и офицеров. Поля недавних битв были усеяны тысячами разбитых вражеских танков, орудий, самолетов. Огромные потери в людях и боевой технике подорвали моральный дух фашистской армии и населения Германии.

Поражения на советско-германском фронте потрясли фашистский блок. В странах-сателлитах усиливалось недовольство войной. Престиж Германии в глазах ее союзников был подорван. На грани выхода из войны находилась фашистская Италия.

Какой же вывод из создавшейся военно-политической обстановки делали Гитлер и его окружение? Вопреки неумолимым фактам они считали, что война далеко еще не проиграна и что тяжелое положение можно поправить. Чтобы улучшить моральное состояние армии и народа, предотвратить распад фашистского блока и восстановить военный и политический престиж Германии, гитлеровские политики и стратеги решили провести на советско-германском фронте большое летнее наступление. Они надеялись разгромить главные силы Красной Армии, снова захватить стратегическую инициативу и добиться изменения хода войны в свою пользу. 10 мая 1943 г. на совещании в имперской канцелярии начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил фельдмаршал Кейтель заявил: «Мы должны наступать из политических соображений».

С весны 1943 г. Германия и ее сателлиты развернули напряженную подготовку к наступлению. Для того чтобы восполнить людские потери и восстановить разбитые многочисленные дивизии, фашистские правители прибегли к «тотальной» мобилизации. Все мужчины в возрасте от 17 до 50 лет, способные носить оружие, были брошены в «котел» войны. Было разбронировано и призвано в армию около миллиона высококвалифицированных рабочих. В результате в 1943 г. в вермахт удалось привлечь на два миллиона человек больше, чем в 1942 г. Недостаток рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве гитлеровцы пытались восполнить использованием более двух миллионов иностранных рабочих и военнопленных. Всего в 1943 г. в Германии работало до 6 300 тыс. военнопленных и иностранных рабочих. Одновременно фашистское руководство делало все, чтобы увеличить выпуск военной продукции, восполнить потери в боевой технике и вооружении, создать необходимые резервы. При этом особое внимание уделялось производству новых танков типа «пантера» и «тигр», а также новых штурмовых орудий типа «фердинанд». Авиационная промышленность стала выпускать более совершенные самолеты. В 1943 г. по сравнению с 1942 г. производство танков возросло почти в 2 раза, самолетов — более чем в 1,6 раза, штурмовых орудий — почти в 2,9 раза, орудий — более чем в 2,2 раза, минометов — в 2,3 раза. К лету 1943 г. немецко-фашистская армия представляла большую силу. В ней насчитывалось 10 300 тыс. человек, в том числе в действующей — 6 682 тысячи. Из них на советско-германском фронте было 4 800 тыс. человек, то есть свыше 71 процента. Кроме того, в находившихся здесь армиях сателлитов имелось 525 тыс. человек. Следовательно, гитлеровское командование держало на советско-германском фронте 5 325 тыс. человек — почти столько же, сколько в момент нападения на нашу страну. Несмотря на это, соотношение сил на фронте складывалось уже не в пользу Германии. Из состава Советских Вооруженных Сил в действующей армии было 6 442 тыс. солдат и офицеров. Мы превосходили противника в 1,2 раза. Еще большее превосходство наблюдалось в боевой технике. У нас в действующей армии было орудий и минометов 103 085 против 56 250 вражеских, соответственно танков и самоходных орудий имелось 9918 против 5850, боевых самолетов 8357 против 2980, то есть мы добились почти двукратного превосходства в боевой технике. Надо, однако, учесть, что 76-мм орудия и 82-мм минометы составляли свыше половины орудий и минометов, находившихся тогда на вооружении Красной Армии. Почти треть всех танков составляли легкие танки. Хотя советское командование и добилось такого превосходства, предстояла тяжелая и кровопролитная борьба с многомиллионной вражеской армией, обладавшей богатым боевым опытом.

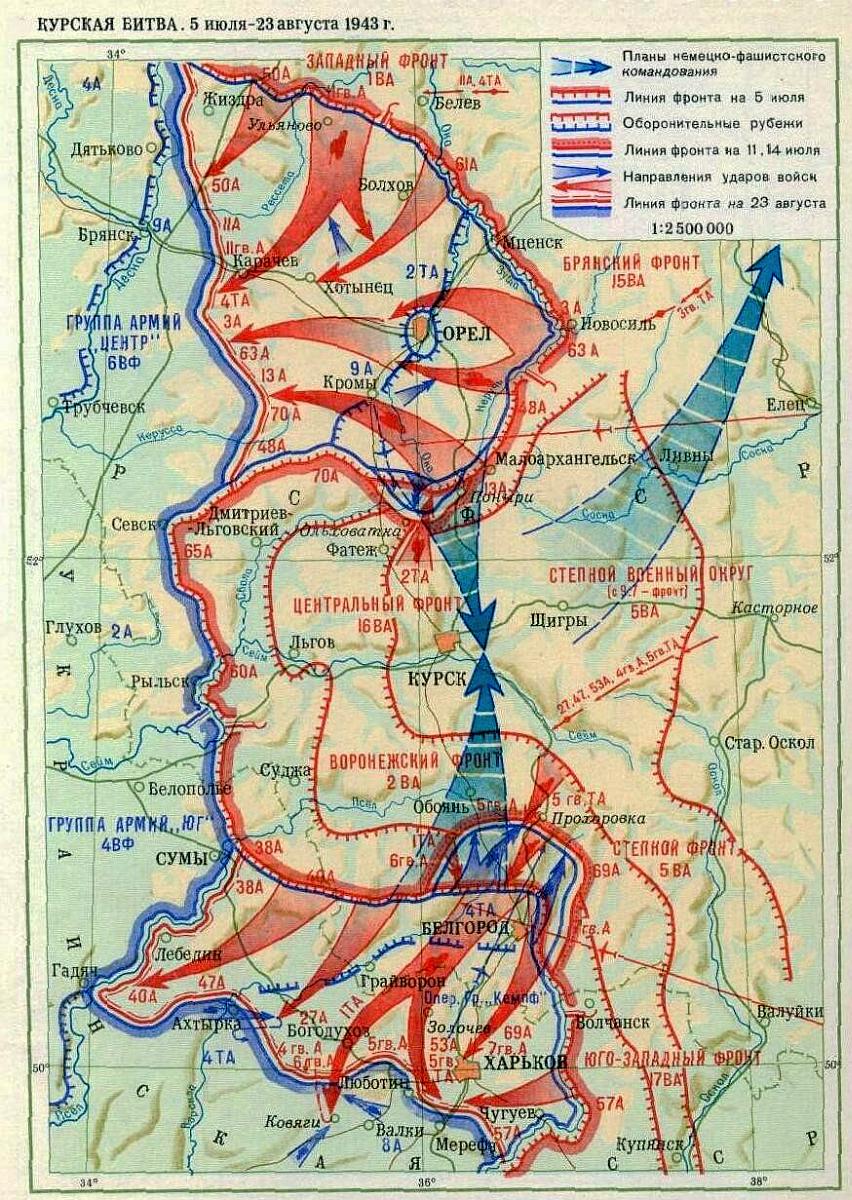

Линия фронта к началу летне-осенней кампании 1943 г. проходила от Баренцева моря к Ладожскому озеру, далее по реке Свири к Ленинграду, оттуда на юг. У Великих Лук она поворачивала на юго-восток и в районе Курска образовывала огромный выступ, глубоко вдававшийся в расположение немецких войск. Далее от района Белгорода линия фронта шла восточнее Харькова, а потом по рекам Северному Донцу и Миусу тянулась к восточному побережью Азовского моря. На Таманском полуострове она проходила от Темрюка к Новороссийску.

На севере, от Баренцева моря до Ладожского озера, продолжали обороняться войска Карельского фронта и 7-й Отдельной армии. Против них действовали 20-я немецкая армия и две оперативные группы финских войск — «Массельская» и «Олонец». От Ладожского озера до Великих Лук располагались войска Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов. Им противостояли оперативная группа финских войск «Карельский перешеек» и немецкая группа армий «Север». Участок от Великих Лук до Новосиля занимали Калининский, Западный и Брянский фронты, против которых находились 3-я танковая, 4 и 2-я танковая армии немецко-фашистской группы армий «Центр». От Новосиля до Таганрога оборону держали Центральный, Воронежский, Юго-Западный и Южный фронты. Им противостояли 9 и 2-я армии группы армий «Центр» и группа армий «Юг». На Таманском полуострове войскам Северо-Кавказского фронта противодействовали вражеские 17-я армия и оперативная группа «Крым».

Наиболее крупные силы, как наши, так и противника, были сосредоточены от Новосиля до Таганрога, то есть на Юго-Западном направлении. На морских театрах обстановка почти не изменилась. Соотношение сил начало складываться в пользу советского флота и в первую очередь за счет количественного и качественного роста его авиации.

Немецко-фашистское командование решило, что самым удобным и выгодным участком фронта для нанесения удара по Красной Армии является выступ в районе Курска, получивший название «Курской дуги». С севера над этим выступом нависали войска немецкой группы армий «Центр». Они создали здесь сильно укрепленный орловский плацдарм. С юга выступ охватывали войска группы армий «Юг». Противник рассчитывал срезать выступ под основание и разгромить оборонявшиеся там соединения наших Центрального и Воронежского фронтов. Немецко-фашистское командование учитывало и то, что Курский выступ имел исключительно большое стратегическое значение для Красной Армии. Занимая его, она могла нанести сильные удары до тылам и флангам как орловской, так и белгородско-харьковской группировок противника.

Уже в первой половине апреля план наступательной операции гитлеровцев был готов. Он получил условное название «Цитадель». Общий замысел операции сводился к следующему: двумя одновременными встречными ударами на Курск — из района Орла на юг и из района Харькова на север — окружить и уничтожить на Курском выступе советские войска. В дальнейшем, судя по директиве Гитлера, противник намеревался расширить фронт наступления к югу и разгромить советские войска в районе Донбасса. План последующих действий ставился в зависимость от результатов сражения на Курской дуге. Не исключено, что при условии крупного успеха в этом районе и в Донбассе немецко-фашистское командование сосредоточило бы усилия на овладении Москвой.

К предстоящему наступлению враг готовился тщательно. Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, немецкое командование перебросило в район южнее Орла и севернее Харькова пять пехотных дивизий из Франции и Германии. Особенно большое внимание уделялось сосредоточению танковых соединений. Стягивались также крупные силы авиации. Из Франции, Норвегии и Германии дополнительно было перебазировано пять авиационных групп. В результате противнику удалось создать сильные ударные группировки. Одна из них находилась в районе южнее Орла и состояла из восьми пехотных, шести танковых и одной моторизованной дивизий, входивших в 9-ю немецкую армию группы армий «Центр». Другая располагалась в районе севернее Харькова. Она включала пять пехотных, восемь танковых и одну моторизованную дивизии, которые входили в 4-ю танковую армию и оперативную группу «Кемпф» группы армий «Юг». Против западного фаса Курского выступа была развернута 2-я немецкая армия, входившая в группу армий «Центр». Для проведения операции «Цитадель» германское командование сосредоточило 50 дивизий. Всего вражеская группировка насчитывала около 900 тыс. солдат и офицеров, до 10 тыс. орудий и минометов, около 2700 танков и свыше 2 тыс. самолетов. Бывший начальник штаба 48-го немецкого танкового корпуса, участвовавшего в операции, генерал Ф. Меллентин признает, что «ни одно наступление не было так тщательно подготовлено как это».

Готовились к сражениям и советские войска. Ставка Верховного Главнокомандования, исходя из создавшейся военно-политической обстановки, составила с учетом предложений военных советов фронтов план действий Красной Армии на летне-осеннюю кампанию. Она намечала разгромить немецкие группы армий «Центр» и «Юг», освободить Левобережную Украину, Донбасс, восточные районы Белоруссии и выйти на линию Смоленск — река Сож — среднее и нижнее течение Днепра. При этом главные усилия Красной Армии сосредоточивались на Юго-Западном направлении, Здесь планировалось провести наиболее крупные операции. И прежде всего предусматривалось разгромить врага в районах Орла и Харькова. Сюда направлялись большие стратегические резервы. Советские войска были полностью подготовлены к тому, чтобы упредить противника и первыми нанести ему сокрушительный удар. Но наше командование понимало, что в условиях, когда враг сосредоточил севернее и южнее Курска крупные силы, переход в наступление приведет к тяжелым затяжным боям и победа будет добыта слишком дорогой ценой. Поэтому оно решило использовать выгодные условия обороны, измотать и обескровить ударные группировки немецко-фашистских войск, а затем перейти в контрнаступление и окончательно разгромить их. Для координации действий фронтов в районе Курской дуги Ставка направила туда своих представителей маршалов Г. К. Жукова и А. М. Василевского. Удар противника из района южнее Орла должен был отразить Центральный фронт, оборонявший северную и северо-западную часть Курского выступа, а из района Белгорода — Воронежский фронт, оборонявший его южную и юго-западную часть. Каждый из них имел пять общевойсковых, одну танковую, одну воздушную армии и два танковых корпуса. Кроме того, в состав Воронежского фронта входил еще стрелковый корпус. Оба фронта насчитывали свыше 1 300 тыс. человек, до 20 тыс. орудий и минометов, до 3600 танков и САУ и 2370 самолетов (Кроме того, к участию в операции привлекалась часть сил авиации соседних фронтов и авиация дальнего действия). Они превосходили противника как в людях, так и в боевой технике.

За Центральным и Воронежским фронтами располагались войска Степного фронта, находившиеся в Резерве Ставки и имевшие задачу в случае прорыва противником оборопы на Курском выступе остановить и совместно с войсками этих фронтов решительным контрнаступлением окончательно разгромить его.

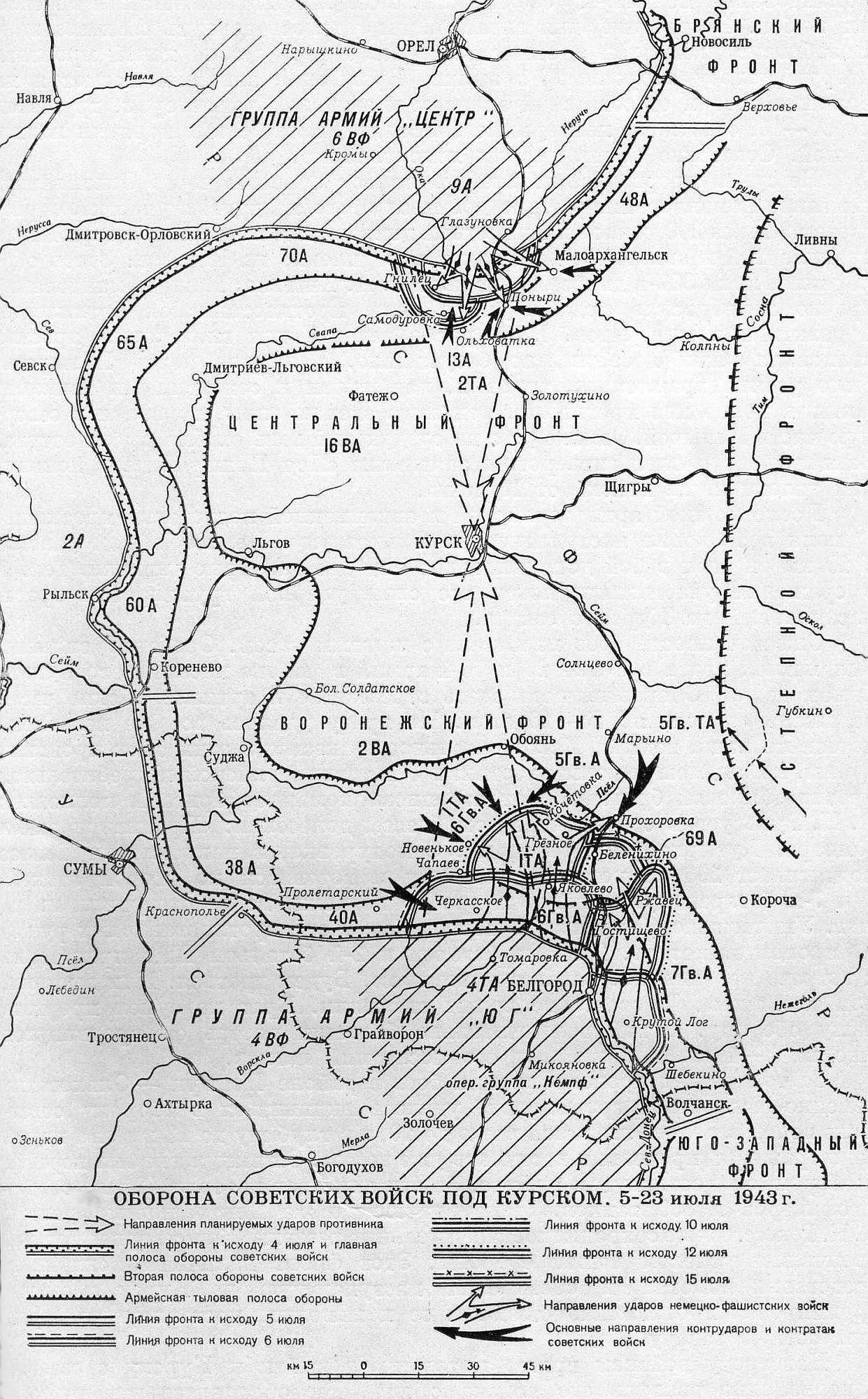

Оценив обстановку и определив район возможного удара противника, командование Центрального фронта — командующий генерал К. К. Рокоссовский, член Военного совета генерал К. Ф. Телегин, начальник штаба генерал М. С. Малинин — сконцентрировало главные усилия на правом крыле, в полосе 13-й и частично 48 и 70-й армий. На участке протяженностью 95 км было сосредоточено 58 процентов стрелковых дивизий, 70 процентов артиллерии и 87 процентов танков и САУ. Здесь же располагались второй эшелон и резерв фронта (2-я танковая армия, 9 и 19-й танковые корпуса). На остальном 211-километровом участке фронта оставалось 42 процента стрелковых дивизий, до 30 процентов артиллерии и до 20 процентов танков и САУ. Это было смелое решение, связанное с огромным риском. На такое массирование сил и средств в обороне можно было пойти только твердо убежденным в том, что именно здесь, а не в другом месте враг будет наносить удар. Для этого нужны были точные данные о противнике. И наши славные разведчики добыли такие сведения.

Командование Воронежского фронта — командующий генерал Н. Ф. Ватутин, член Военного совета генерал Н. С. Хрущев, начальник штаба генерал С. П. Иванов — считало возможным наступление противника в трех направлениях: из района западнее Белгорода на Обоянь, от Белгорода на Корочу или из района западнее Волчанска на Новый Оскол. Поэтому главные силы и средства сосредоточивались в центре и на левом крыле фронта на участке в 134 км, что составляло 2/3 общей протяженности фронта. На этом участке в первом эшелоне оборонялись три общевойсковые армии (40-я, 6-я гв. и 7-я гв.). Во втором эшелоне и в резерве находились 69 и 1-я танковая армии, 35-й стрелковый, 2 и 5-й гвардейские танковые корпуса. Остальной участок фронта протяженностью 80 км обороняла 38-я армия. В связи с большой протяженностью фронта, где ожидались возможные удары противника, силы и средства были распределены здесь равномерно. 6-я гв. армия, в полосе которой вскоре был нанесен главный удар, имела более широкую полосу для обороны (64 км) и меньше сил и средств, чем соседи — 40 и 7-я гв. армии.

Имея достаточно времени, войска приступили к созданию прочной обороны. Военные советы и штабы фронтов и армий, командиры, штабы н политорганы соединений сосредоточили свое внимание на расположении оборонительных полос, их оборудовании, создании соответствующей группировки войск и организации системы огня. Воины рыли траншеи, строили блиндажи и укрытия различного типа, готовили основные, запасные и временные позиции для артиллерии и минометов. Они создавали противотанковые районы и опорные пункты, устанавливали многочисленные противопехотные и противотанковые заграждения, оборудовали командные и наблюдательные пункты, приспосабливали к круговой обороне деревни, села, города. Хорошо было организовано прикрытие оборонительных сооружений огнем артиллерии, минометов, стрелкового оружия. Никогда еще за прошедшие два года войны наши войска не создавали такой совершенной обороны. Только в полосе, занятой Центральным фронтом, было вырыто свыше 5 тыс. км траншей и ходов сообщения. Главная полоса обороны, как правило, состояла из двух-трех позиций. Каждая из них имела по две-три траншеи, соединенные между собой множеством ходов сообщения. За главной (первой) полосой строилась почти так же изрытая траншеями вторая, а за ней — третья (армейская). Наконец, сооружались еще два-три фронтовых рубежа. Глубина инженерного оборудования местности в полосах Центрального и Воронежского Фронтов достигла 150—190 км. Но и это не все. Еще дальше оборонительные рубежи строили войска Стенного фронта, а за ними по Дону сооружался государственный рубеж обороны. Всего, таким образом, было подготовлено восемь полос и рубежей, связанных промежуточными и отсечными позициями. Общая глубина инженерного оборудования местности достигала 250—300 км. Одновременно с сосредоточением огромного количества войск и инженерной подготовкой обороны создавались запасы материальных средств. Фронтам было подвезено 141 354 вагона снабженческих грузов.

Оборона наших войск в районе Курского выступа была не вынужденной, а преднамеренной. Она строилась с учетом опыта двух лет войны и в соответствии с требованиями советского военного искусства. Целью ее было отразить массированный удар вражеских танков. Поэтому основу обороны составляли противотанковые районы и опорные пункты.

Неоценимую помощь войскам в сооружении оборонительных рубежей оказало население освобожденных прифронтовых районов Курской, Орловской, Воронежской и Харьковской областей. Только на Курском выступе в оборонительных работах участвовало в апреле 105 тыс., а в июне — 300 тыс. человек.

В ходе подготовки к оборонительным боям создавались благоприятные условия для завоевания господства в воздухе. Начало этому было положено на Кубани в апреле 1943 г. Более двух месяцев там происходило воздушное сражение, в котором с каждой стороны принимало участие около тысячи самолетов. Враг потерял в боях сотни самолетов, много опытных летчиков. В мае и июне борьба продолжалась с нарастающей силой. По указанию Ставки были проведены две крупные воздушные операции. Удары наносились по аэродромам противника в полосах групп армий «Центр» и «Юг». На этот раз его потери были еще более значительными. С апреля по июнь враг лишился 3678 самолетов. Кначалу летнего наступления силы немецко-фашистской авиации оказались подорванными. В течение трех месяцев советские воины не только строили надежные оборонительные позиции, но и неутомимо занимались боевой подготовкой. Они много сделали, чтобы научиться с меньшей кровью удерживать свои позиции. Особенно настойчиво совершенствовались способы борьбы с танками, так как на них враг делал главную ставку. В бою надо было правильно сочетать упорную оборону позиций с решительными, смелыми контратаками. Учились все — от рядового до генерала.

Советским воинам предстояла борьба, требующая колоссального напряжения моральных и физических сил. Необходимо было добиться того, чтобы каждый боец и командир глубоко осознал ответственность за судьбу своей Родины, понял решающее значение грядущей битвы и был готов разгромить врага во что бы то ни стало. Политорганы, партийные и комсомольские организации направили все свои усилия на подготовку личного состава к предстоящим боям. Оживлению партийной жизни способствовала перестройка армейских партийных организаций. Ко второй половине июня в батальонах и дивизионах Центрального фронта было создано 1612, а Воронежского фронта 1242 первичные организации. Были подобраны и утверждены парторги и комсорги рот и батарей. Возросла тяга бойцов и офицеров в партию и комсомол. Только в партийных и комсомольских организациях Воронежского фронта перед сражением насчитывалось 95 тыс. коммунистов и более 114 тыс. комсомольцев.

К началу июля наши войска были полностью готовы к отражению наступления противника.

Лето было в разгаре. Но немецкое командование все откладывало начало операции. Миновал последний назначенный для наступления срок — середина июня. В чем же дело? Враг рассчитывал сломить дух советских воинов мощной танковой лавиной. «…Гитлеру хотелось,— вспоминает генерал Типпельскирх,— применить в этой операции большое количество танков «пантера», которые незадолго перед тем были пущены в серийное производство и на которые он возлагал особенно большие надежды». Действительно, танки «пантера», «тигр», штурмовые орудия «фердинанд» непрерывно прибывали на Восточный фронт, в район предстоящего сражения. Здесь они с многочисленной мотопехотой скрывались в лесах и перелесках, в оврагах и балках. Противник готовился к решительному броску.

1 июля Гитлер вызвал к себе основных руководителей операции и объявил окончательное решение начать ее 5 июля. В войсках шли последние приготовления к наступлению. Фашистское командование особенно заботилось о том, чтобы достигнуть внезапности удара. Этому, по их расчетам, должно было способствовать применение большого количества новых танков и штурмовых орудий. Но их надежды застать наши войска врасплох не оправдались. Советское командование внимательно наблюдало за поведением врага. Оно давно раскрыло его замысел, обнаружило новые технические средства, а 2 июля определило и начало проведения операции. В этот день Ставка сообщила командующим Центральным и Воронежским фронтами, что противник может перейти в наступление на Курской дуге в период 3—6 июля. Предположение Ставки подтвердили немецкие пленные, захваченные нашими разведчиками в ночь на 5 июля. Они показали, что наступление назначено на 3 часа 5 июля. На основании этих данных командующие Центральным и Воронежским фронтами решили провести заранее спланированную артиллерийскую контрподготовку по районам сосредоточения ударных группировок врага. Нужно было мощным внезапным артиллерийским огнем обрушиться на его войска, с тем чтобы ослабить первоначальный удар противника и нанести ему тяжелые потери еще до того, как он бросится в атаку.

Эта короткая ночь, как никогда, была тревожной. Советские воины знали, что перед ними сильный и коварный враг. И они готовились встретить его всей мощью своего оружия. Артиллеристы заняли места у орудий. Начеку были стрелки и саперы, танкисты и летчики. Командиры и политработники, руководители партийных и комсомольских организаций обходили окопы и траншеи, тщательно проверяли готовность к бою каждого бойца.

Вооруженные до зубов, подбодренные водкой гитлеровцы заняли исходное положение для атаки. Приказ Гитлера, обращенный к войскам, гласил: «С сегодняшнего дня вы становитесь участниками крупных наступательных боев, исход которых может решить войну… Мощный удар, который будет нанесен советским армиям, должен потрясти их до основания…»

Но враг жестоко просчитался. 5 июля на рассвете войска Воронежского и Центрального фронтов обрушили мощный артиллерийский удар по боевым порядкам, огневым позициям артиллерии, командным и наблюдательным пунктам врага. Началась одна из самых крупных битв Великой Отечественной войны. Противник сразу же понес значительные потери. В его стане произошло замешательство, что не могло не сказаться отрицательно на наступательном порыве войск. Немецкое командование вынуждено было отсрочить начало атаки на полтора-два часа.

После артиллерийской подготовки противник в 5 часов 30 минут перешел в наступление против Центрального фронта и в 6 часов — против Воронежского. Под прикрытием огня тысяч орудий и минометов, при поддержке множества самолетов к переднему краю нашей обороны устремились массы фашистских танков и штурмовых орудий. За ними следовала пехота. Южнее Орла и севернее Белгорода на земле и в воздухе Начались ожесточенные сражения.

По войскам Центрального фронта в полосе 40 км гитлеровцы нанесли три удара. Главный из них был направлен на Ольховатку, по центру 13-й армии генерала Н. П. Пухова. Один вспомогательный удар наносился на Малоархангельск по правому флангу этой же армии, а другой на Гнилец — по правофланговым частям 70-й армии генерала И. В. Галанина.

На направлении главного удара враг сосредоточил до 500 танков. Он надеялся мощным тараном сломить оборону советских войск. Первыми в атаку пошли тяжелые танки «тигр» группами по 10—15 машин. Их сопровождали штурмовые орудия «фердинанд». За ними спустя некоторое время двинулись на большой скорости группами по 50—100 машин средние танки. В боевых порядках танков на бронетранспортерах следовала пехота. Противник был уверен, что ему удастся быстро вбить стальной клин в нашу оборону. Но главный удар наступающего врага пришелся по самому сильному участку обороны советских войск, и поэтому с первых же минут сражение стало развертываться не так, как планировали гитлеровцы. Наши бойцы и командиры встретили врага с исключительной стойкостью, обрушив на него шквал огня из всех видов оружия. Артиллеристы расстреливали танки в упор из орудий прямой наводкой, саперы выдвигались вперед и быстро устанавливали противотанковые мины, истребители танков пустили в ход противотанковые ружья, гранаты и бутылки с зажигательной смесью. С воздуха противника уничтожали летчики 16-й воздушной армии генерала С. И. Руденко.

Четыре раза в течение дня немецко-фашистские войска пытались прорваться в расположение нашей обороны, но вынуждены были откатываться назад. Быстро росло количество подбитых и сожженных вражеских машин, тысячами трупов гитлеровцев покрывались поля. Несли потери и советские войска. А накал сражения все более нарастал. Фашистское командование бросало в бой новые и новые танковые и пехотные части. Так, против оборонявшихся на главном направлении двух советских дивизий (81-й генерала А. Б. Баринова и 15-й полковника В. Н. Джанджгавы) наступало до 4 пехотных дивизий и 250 танков противника. Их поддерживало почти 100 самолетов. Лишь после пятой атаки гитлеровцам удалось к исходу дня вклиниться в нашу оборону на 6—8 км на очень узком участке и выйти ко второй оборонительной полосе. Это было достигнуто ценой огромных потерь. Только артиллерия 13-й армии уничтожила до 15 тыс. фашистских солдат и офицеров и 110 танков. Особенно хорошо поработали «катюши». Они выпустили но врагу около 7 тыс. снарядов.

Ночью советские войска закреплялись на своих позициях и готовились к очередной схватке. Командиры и политработники, партийные и комсомольские организации частей и подразделений, пользуясь затишьем, подводили итоги боев за день, рассказывали о тех, кто побеждал врага мужеством и отвагой, разъясняли воинам новые задачи. В 6-й гв. дивизии, которой предстояло вступить 6 июля в бой, во всех подразделениях прошли партийные собрания. «Коммунисты клянутся с честью выполнить призыв Военного совета, наказ Родины,— говорилось в резолюции, принятой на партийном собрании 8-й роты 25-го гв. полка. — Враг не должен пройти и не пройдет там, где сражаются коммунисты. Собрание обязывает каждого члена и кандидата партии личным примером воодушевлять личный состав на решительную борьбу с врагом, на героические подвиги. Каждый коммунист, каждый боец должен знать, наш девиз в обороне — стоять насмерть…»

Рано утром 6 июля соединения 13-й армии, 2-й танковой армии, которой командовал генерал А. Г. Родин, и 19-й танковый корпус при поддержке авиации нанесли контрудар по главной группировке противника. Обе стороны сражались с необыкновенным упорством. Лишь после двухчасовой схватки наши войска отбросили его к северу на 1,5—2 км. Но немецкое командование подтянуло свежие танковые и пехотные части и бросило их в бой. В середине дня гитлеровцам удалось вернуть свои позиции. Возобновив наступление, они стремились теперь любой ценой прорвать вторую полосу обороны 13-й армии. Вражеская авиация, несмотря на большие потери от советской авиации и зенитной артиллерии, группами по 80—100 самолетов непрерывно бомбардировала боевые порядки наших частей. Советские воины стояли непоколебимо.

Не сумев прорваться на вторую полосу обороны через Ольховатку, немецкое командование решило добиться этого на другом участке. С рассветом 7 июля 200 танков и 2 пехотные дивизии противника, поддержанные артиллерией и авиацией, перешли в наступление на Поныри. Здесь оборонялась лишь 307-я дивизия генерала М. А. Еншина. Наше командование срочно перебросило сюда крупные силы противотанковой артиллерии и реактивных минометов. Пять раз в течение дня гитлеровцы яростно атаковали наши позиции, но безуспешно. Все поле перед Понырями было усеяно вражескими трупами, подбитыми и сожженными танками. Лишь в конце дня противник, подтянув свежие силы, ворвался в северную часть Понырей. Однако уже на следующий день он был выбит оттуда. Захваченные в плен гитлеровцы заявляли: «Под Понырями мы поняли, как далеки наши войска от Курска».

После мощной артиллерийской и авиационной подготовки противник 8 июля возобновил наступление на Ольховатку. На небольшом участке в 10 км он ввел в бой дополнительно еще две танковые дивизии. Теперь в сражении участвовали почти все силы ударной группировки врага, наступавшей на Курск с севера.

Ожесточенность боев нарастала с каждым часом. Особенно сильным был натиск врага в стыке 13 и 70-й армий в районе населенного пункта Самодуровка. Оборонявшиеся здесь стрелковые и артиллерийские части отражали за день по 13—16 атак. Но врагу удалось все же несколько потеснить наши войска. Исключительное мужество в этих боях проявили бойцы, командиры и политработники 3-й артиллерийской истребительной противотанковой бригады. Вот что писал командир бригады полковник В. Н. Рукосуев в своем очередном боевом донесении: «Противник занял Кашара, Кутырка, Погорельцовы, Самодуровка, в направлении Теплое подтягивает 200 танков и мотопехоту и готовится ко второй атаке… 1 и 7-я батареи мужественно и храбро погибли, но не отступили ни на шаг. Уничтожено 40 танков. В первом батальоне противотанковых ружей 70 процентов потерь. 2 и 3-ю батареи и 2-й батальон ПТР приготовил к встрече противника. Связь с ними имею. Будем драться. Или выстоим, пли погибнем». И советские воины выстояли. Враг не сумел прорвать нашу оборону. Ценой исключительно больших потерь он продвинулся еще на 3—4 км. Но это был его последний натиск.

За четыре дня кровопролитных боев в районе Поныри — Ольховатка немецко-фашистской группировке удалось вклиниться в оборону советских войск в полосе шириной всего до 10, а в глубину до 12 км. На пятый день сражения противник наступать уже не мог. Он вынужден был перейти к обороне на достигнутом рубеже. За эти дни враг потерял 42 тыс. солдат и офицеров и 800 танков. У командующего же Центральным фронтом К. К. Рокоссовского сохранились значительные резервы. Бои севернее Курска увенчались успехом нашей обороны. Этот фронт наличными силами и средствами измотал и обескровил наступающую на Курск с севера группировку противника, остановил ее и выполнил поставленную перед ним боевую задачу.

Навстречу войскам врага, пытавшимся выйти к Курску с севера, одновременно рвались его войска с юга. На оборонительные рубежи Воронежского фронта наступали 4-я танковая армия генерала Гота и оперативная группа генерала Кемпфа. Общее руководство ими осуществлял командующий группой армий «Юг» фельдмаршал Манштейн. Все трое были основательно биты Красной Армией зимой на Волге и теперь горели страстью взять реванш. Особенно старался восстановить свой изрядно подмоченный авторитет Манштейн, считавшийся среди фашистских генералов талантливым полководцем. Он потерпел неудачу при попытке окружить советские войска в феврале — марте в Донбассе и южнее Харькова. Теперь он надеялся на победу. «Командование группы «Юг»,— признает Манштейн в книге «Утерянные победы»,— во всяком случае было убеждено в том, что наше наступление будет хотя и трудным, но успешным».

Главный удар противник наносил из района западнее Белгорода в общем направлении на Курск. Входившие в ударную группировку два танковых корпуса наступали в полосе около 30 км: 48-й — из района северо-западнее Томаровки на Черкасское — Обоянь, а 2-й корпус СС — из района севернее Томаровки на Грезное. В этой группировке враг сосредоточил основную массу танков и авиации. Гитлеровцы рассчитывали с ходу протаранить первую и вторую полосы обороны действовавшей на этом направлении 6-й гв. армии генерала И. М. Чистякова. Вспомогательный удар они наносили 3-м танковым корпусом из района Белгорода на Корочу. Здесь оборонялись войска 7-й гв. армии генерала М. С. Шумилова.

В первый же день наступления, с утра 5 июля, особенно сильный натиск пришлось выдержать частям 52-й гв. дивизии полковника И.М. Некрасова и 67-й гв. дивизии полковника А. И. Баксова. На их боевые порядки гитлеровцы обрушили огонь тысяч орудий и минометов. Сотни самолетов с душераздирающим воем пикировали на позиции наших частей, сбрасывая огромное количество бомб и обстреливая их из пулеметов. При поддержке артиллерии и авиации в атаку двинулись танки. Группами от 70 до 200 машин с «тиграми» впереди они устремились к переднему краю нашей обороны, за ними — пехота. Уже в первый день в бою участвовало до 700 танков. Этой стальной армадой враг рассчитывал оказать и психологическое воздействие на советских воинов, подавить у них волю к сопротивлению. Но наши бойцы не дрогнули. Они хорошо встретили противника: повсюду немцы попадали под прицельный ураганный огонь орудий и минометов, реактивной артиллерии и всех видов стрелкового оружия. На участке 67-й гв. дивизии 5-й гв. минометный полк дал по вражеским танкам два дивизионных залпа. И сразу одиннадцать машин, объятые пламенем, застыли на месте. Залпы нашей артиллерии, особенно реактивной, наводили ужас на гитлеровцев. Захваченный в плен солдат, старший гренадер из 332-й пехотной немецкой дивизии Э. Вульф, вынужден был признать: «Я воевал во многих странах, но такой артиллерии, как у русских, не встречал». Большой урон противнику наносили наши летчики, саперы. Авиация бомбила боевые порядки врага. Его танки и пехота подрывались на многочисленных минных полях.

Однако, несмотря на огромные потери, враг лез напролом. Наиболее жестокие бои разгорелись в районе населенного пункта Черкасское. Бойцы, командиры и политработники 67-й гв. дивизии отбили здесь несколько яростных атак вражеской пехоты. Каждый раз в атаке участвовало по 70—100, а то и больше танков. Только к вечеру врагу удалось вклиниться в главную полосу обороны дивизии и окружить 196-й гв. стрелковый полк. Но и в окружении воины продолжали драться самоотверженно. Они приковали к себе значительные силы противника и этим замедлили его продвижение. В ночь на 6 июля полк получил приказ вырваться из окружения и отойти на новый рубеж. Его отход на одном из наиболее ответственных участков прикрывал взвод автоматчиков под командованием младшего лейтенанта Г. Ф. Алеко. Несколько часов 15 храбрецов сдерживали бешеный натиск врага. Сотни снарядов и мин были выпущены по их позициям. Ряды героев таяли. Держаться становилось все труднее и труднее. Командир взвода обратился к бойцам с призывом: «Гвардейцы! Умрем, но не отступим!» И гвардейцы выполнили священный приказ. Они обеспечили организованный отход полка на новый оборонительный рубеж.

48-й танковый корпус и 2-й танковый корпус СС в первый день вклинились в расположение наших войск на двух узких участках на глубину 8—10 км. В ночь на 6 июля командующий Воронежским фронтом выдвинул на вторую полосу обороны 6-й гв. армии 1-ю танковую армию генерала М. Е. Катукова; а также 2 и 5-й гвардейские танковые корпуса. Сюда же были переброшены новые истребительно-противотанковые артиллерийские соединения и части. Танкистам было приказано закопать свои боевые машины в землю и с места расстреливать атакующие танки врага.

Во второй день сражение продолжалось с неослабевающим напряжением. Противник бросал в атаки все новые и новые силы. Стремясь прорвать оборону, он не считался ни с какими потерями. Советские воины, отстаивая занимаемые позиции, бились, не щадя своей жизни. В этих боях особенно отличился командир танкового взвода лейтенант Г. И. Бессарабов. Его танк Т-34 в течение одного дня уничтожил три фашистских «тигра».

Большую помощь наземным войскам в отражении немецких танков оказали наши летчики. Советская штурмовая авиация в борьбе с танками впервые успешно применила противотанковые авиационные бомбы, которые с большим эффектом прожигали танки. Летчики смело бросались на врага и уничтожали его. Бессмертный подвиг совершил летчик-истребитель старший лейтенант А. К. Горовец. Он умело и решительно атаковал 20 вражеских бомбардировщиков и сбил 9 из них. Это был единственный в мире летчик, добившийся такой победы в одном бою. Вспоминая об этом, участник многочисленных воздушных боев над Курской дугой дважды Герой Советского Союза генерал А. В. Ворожейкин пишет: «Девять самолетов сбить в одном воздушном бою! Мы еще не знали такого. Простой расчет показывал, что для этого нужно было произвести не менее девяти длинных очередей и столько же раз исключительно точно прицелиться. На все потребуется по крайней мере десять — пятнадцать минут. А противник ведь не на привязи, маневрирует и защищается. Однако факт — упрямая вещь; Горовец сделал то, что теоретически считалось невыполнимым…». Он погиб в этом бою. Советский народ удостоил его высокого звания Героя Советского Союза.

К исходу второго дня наступления 2-й танковый корпус СС, наступавший на правом фланге ударной группировки, вклинился на очень узком участке фронта во вторую полосу обороны наших войск. Действовавший левее его 48-й танковый корпус был остановлен перед второй полосой. 7 и 8 июля гитлеровцы предпринимали отчаянные попытки расширить прорыв в сторону флангов и углубить его в направлении Прохоровки. Не менее ожесточенные бои разгорелись и на корочанском направлении. До 300 вражеских танков рвались от района Белгорода на северо-восток. За четыре дня боев 3-му танковому корпусу врага удалось продвинуться лишь на 8—10 км. Он врезался в нашу оборону на очень узком участке.

9—11 июля на направлении главного удара гитлеровцы по-прежнему прилагали отчаянные усилия, чтобы прорваться к Курску. Все шесть танковых дивизий обоих корпусов были введены в бой. В полосе между железной и шоссейной дорогами, ведущими от Белгорода к Курску, продолжались напряженные бои. Противнику вновь удалось продвинуться на север и выйти на рубеж Чапаев — Новенькое — Кочетовка — Прохоровка — Беленихино. Гитлеровское командование рассчитывало совершить марш до Курска за два дня. На исходе был уже седьмой день, а немецкие войска преодолели лишь треть пути. Больше всего они продвинулись в направлении Прохоровки, покрыв за семь дней расстояние в 40 километров.

На направлении вспомогательного удара воины 7-й гв. армии отражали в отдельные дни по 12 атак. Они, так же как и их братья по оружию из 6-и гв. и 1-й танковой армий, стояли насмерть. Беззаветно сражались воины 3-го батальона 214-го полка 73-й гв. дивизии. На позиции гвардейцев в районе села Крутой Лог 9 июля двинулись 120 фашистских танков, в том числе 35 «тигров». За ними шли автоматчики. Завязался жаркий бой. Вот что сказано о его результатах в донесении политотдела 7-й гв. армии: «Двенадцать часов длился этот беспримерный поединок гвардейцев с 120 вражескими танками. За это время батальон сжег и подбил 39 фашистских машин, уничтожил до 1000 гитлеровцев. Из 450 воинов осталось строю 150. Пали смертью героев командир батальона гвардии капитан Бельгин, его заместитель по политчасти гвардии капитан Мирошниченко, парторг гвардии лейтенант Сушков, комсорг гвардии лейтенант Степа». За этот бой весь личный состав батальона был награжден орденами и медалями, а капитан А. А. Бельгии, сержант С. П. Зорин и командир роты автоматчиков И. В. Ильясов удостоены звания Героя Советского Союза. К 11 июля противник, пройдя 30—40 км, вышел на рубеж Гостищево — Ржавец, но до целей своих он был еще далек.

Ставка Верховного Главнокомандования была обеспокоена глубоким вклинением немецко-фашистских войск в оборону Воронежского фронта. Чтобы ликвидировать угрозу прорыва противника к Курску с юга, она, по предложению маршала A.M. Василевского, усилила этот фронт за счет своего Резерва сначала двумя танковыми корпусами, затем одной общевойсковой и одной танковой армиями.

Чем объяснить, что, имея к началу оборонительного сражения численное превосходство над врагом как в людях, так и в технике, Воронежский фронт не смог наличными силами измотать и обескровить ударную группировку противника и остановить ее наступление без привлечения новых сил?

В отличие от Центрального, командование Воронежского фронта не сумело точно определить, на каком направлении противник будет наносить главный удар. Оно рассредоточило усилия в полосе шириной в 164 км, не массировало силы и средства на направлении главного удара врага. Более того, 6-я гв. армия, на оборону которой обрушилась главная группировка, наступавшая на Курск с юга, имела более широкую полосу обороны — 64 км, чем ее соседи, имевшие по 50 км. Средняя плотность артиллерии на участке этой армии равнялась 25,4 орудия и 2,4 танка на один километр фронта, тогда как во всей полосе фронта она составляла 35,6 орудия и 6,9 танка. Против этой армии противник создал большое превосходство в людях и особенно в артиллерии и танках. Поэтому, несмотря на исключительную стойкость войск, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные воинами в обороне, армия не смогла сдержать натиск врага. Введенные в сражение командованием фронта вторые эшелоны и резервы хотя и замедлили продвижение танковых дивизий гитлеровцев, но остановить их не смогли. И для того чтобы измотать врага и обескровить, не допустить к Курску с юга, потребовался ввод в сражение дополнительных сил.

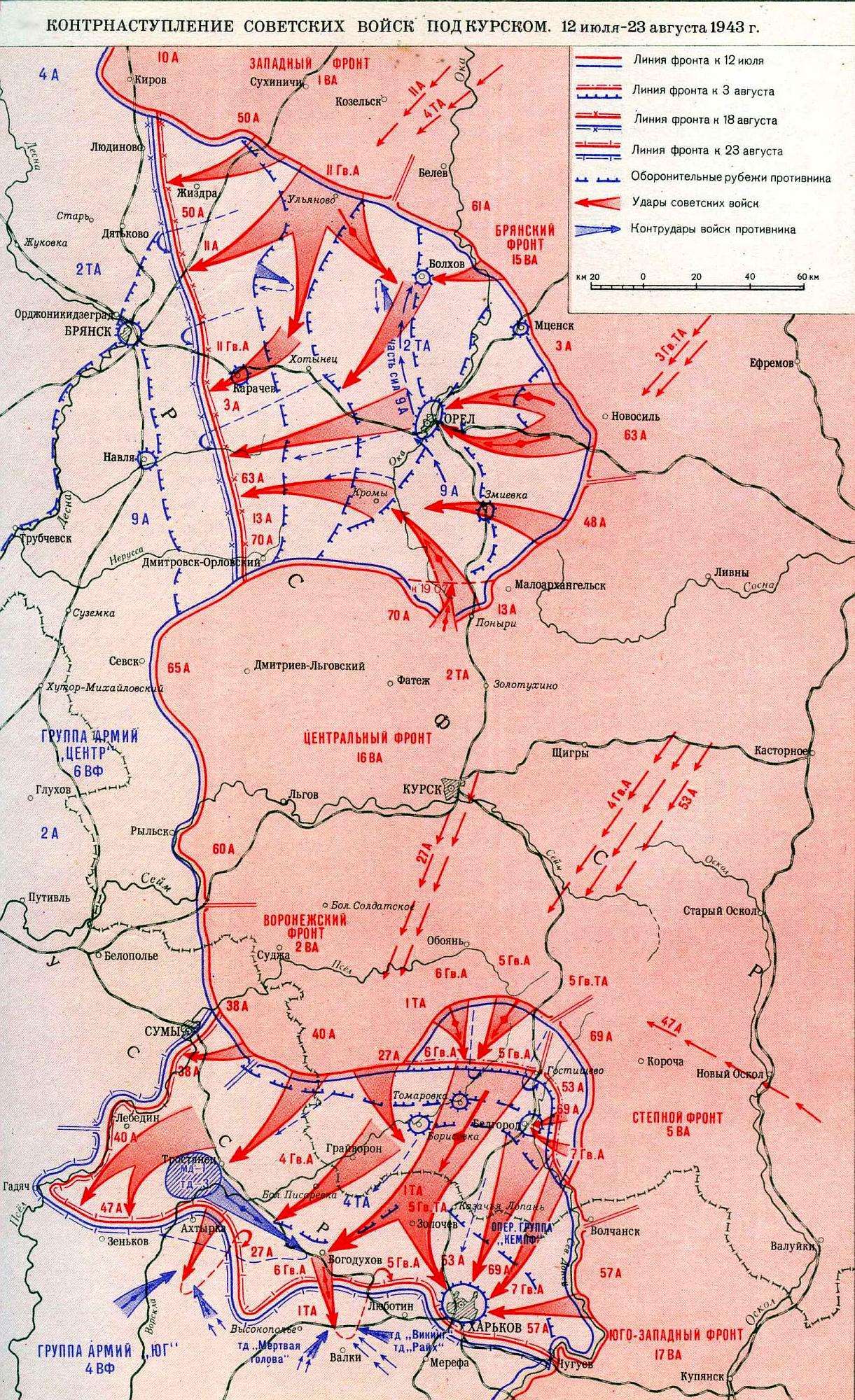

Оценив обстановку, представитель Ставки маршал A. M. Василевский и командование Воронежского фронта приняли решение нанести мощный контрудар. Для этого привлекались прибывшая в распоряжение фронта 5-я гв. танковая армия генерала П. А. Ротмистрова и 5-я гв. армия генерала А. С. Жадова, а также часть сил 40-й армии, 1-я танковая, 6-я гв. и часть сил 69 и 7-й гв. армий. 12 июля наши войска перешли в наступление. Борьба разгорелась на всем фронте. С обеих сторон в ней участвовала огромная масса танков. Особенно тяжелые бои вели войска 5-й гв. общевойсковой и 5-й гв. танковой армий в районе Прохоровки. Они натолкнулись на исключительно упорное сопротивление частей 2-го танкового корпуса СС, которые непрерывно контратаковали. Здесь произошло крупное танковое сражение. В общей сложности в нем участвовало свыше 1100 танков и самоходных орудий. Ожесточенная схватка длилась до позднего вечера. Многотонные стальные машины превращались в груды металлического лома. С танков летели башни, стволы пушек, на куски рвались гусеницы. Тучи пыли и дыма заволокли все кругом… Обе стороны понесли большие потери.

12 июля наступил перелом в битве под Курском. В этот день против орловской группировки врага по приказу Ставки Верховного Главнокомандования в наступление перешли Брянский и Западный фронты. Сильными ударами они в первый же день взломали оборону 2-й танковой армии на ряде участков и начали развивать наступление в глубину. 15 июля к ним присоединился Центральный фронт. Гитлеровское командование вынуждено было окончательно отказаться от своего плана окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе и принимать срочные меры по организации обороны.

С 16 июля немецко-фашистское командование на южном фасе выступа начало отводить свои войска. Воронежский фронт и введенные в сражение 18 июля войска Степного фронта перешли к преследованию. К исходу 23 июля они в основном восстановили то положение, которое занимали до начала оборонительного сражения. Таким образом, третье летнее наступление немцев на Восточном фронте полностью провалилось. Оно захлебнулось уже через неделю. А ведь гитлеровцы утверждали, чт лето — это их время, что летом они могут по-настоящему использовать свои огромные возможности и добиться победы. Этого не случилось.

Кичливые гитлеровские генералы считали Красную Армию неспособной к широким наступательным действиям летом. Исходя из неправильно оцененного ими опыта предыдущих кампаний, они полагали, что советские войска могут наступать лишь в «союзе» с лютыми морозами. Фашистская пропаганда настойчиво создавала миф о «сезонности» советской стратегии. Но события опровергли эти представления.

Советское командование, владея стратегической инициативой, продиктовало врагу свою волю. Разгром наступавших группировок противника создал выгодную обстановку для нанесения ответного удара. Контрнаступление под Курском Ставка Верховного Главнокомандования готовила давно. Эту операцию проводили две группы фронтов. Орловскую группировку врага поручалось разгромить войскам левого крыла Западного и основным силам Брянского и Центрального фронтов. Удар же но белгородско-харьковской группировке готовились нанести войска Воронежского и Степного фронтов. Партизанские соединения Орловской, Смоленской, Брянской областей, Белоруссии, а также областей Левобережной Украины получили задачу нанести удары по железнодорожным коммуникациям обеих вражеских группировок, сорвать их снабжение и перегруппировки.

Войскам пяти наших фронтов предстояло действовать в очень сложных условиях. Как на орловском, так и на белгородско-харьковском плацдармах противник укрепился давно и прочно. Первый из них гитлеровцы рассматривали как исходный район для нанесения удара на Москву, а второй, по их мнению, являлся «бастионом немецкой обороны на востоке, воротами, запиравшими пути для русских армий на Украину». До самого последнего времени противник не переставал укреплять эти районы. Здесь продолжали действовать сильные группировки немецких войск. И хотя гитлеровцы понесли огромные потери в период наступления, общая численность их армий на этом участке составляла к началу нашего контрнаступления 900 тыс. человек. В войсках насчитывалось 9500 орудий и минометов, 1600 танков и штурмовых орудий, 2100 боевых самолетов. Это было достигнуто в результате переброски сюда новых дивизий и большого маршевого пополнения.

Разгром такой группировки требовал от наших воинов высокого боевого мастерства, колоссального морального и физического напряжения. Учитывая это, Ставка Верховного Главнокомандования сконцентрировала крупные силы. К началу контрнаступления в составе наших войск было свыше 2 300 тыс. человек, 34 500 орудий и минометов, 5 тыс. танков и САУ, 3700 боевых самолетов. Это означало, что по количеству людей и боевой техники мы намного превосходили противника.

Контрнаступление решено было начать с ликвидации орловского плацдарма и разгрома оборонявшихся там 2-й танковой и 9-й немецких армий. Общий план Орловской операции, получившей условное наименование «Кутузов», заключался в том, что войска трех фронтов наносили основные удары с севера, востока и юга на Орел. Они должны были расчленить группировку противника, а затем уничтожить ее.

Войска левого крыла Западного фронта — командующий генерал В. Д. Соколовский, член Военного совета генерал Н. А. Булганин, начальник штаба генерал А. П. Покровский — получили задачу наступать с севера. Им предстояло сначала совместно с войсками Брянского фронта разгромить болховскую группировку врага. Затем они, наступая на Хотынец, должны были перехватить пути отхода противника из района Орла на запад и вместе с войсками Брянского и Центрального фронтов уничтожить его. В ударную группировку фронта входила наиболее укомплектованная 11-я гв. армия генерала И. X. Баграмяна.

К юго-востоку от Западного фронта подготовились к наступлению войска Брянского фронта — командующий генерал М. М. Попов, член Военного совета генерал Л. 3. Мехлис, начальник штаба генерал Л. М. Сандалов. Они должны были прорывать оборону противника с востока. При этом частям 61-й армии генерала П. А. Белова, наступавшим на Волхов совместно с соединениями 11-й гв. армии, предстояло окружить и уничтожить укрепившегося там противника. 3-я армия генерала А. В. Горбатова и 63-я армия генерала В. Я. Колпакчи наносили удар из района Новосиль на Орел, охватывая его с севера и юга.

Войска Центрального фронта готовились наступать в общем направлении на Кромы. Им нужно было пробиться к Орлу с юга и вместе с войсками Брянского и Западного фронтов разгромить группировку врага на орловском плацдарме.

Перед наступлением ударных группировок Западного и Брянского фронтов, утром 12 июля, была проведена мощная артиллерийская и авиационная подготовка. Только в полосе 3 и 63-й армий Брянского фронта огонь одновременно вели свыше 4 тыс. орудий и минометов. За 15 минут до атаки войск Западного фронта бомбардировщики 1-й воздушной армии генерала М. М. Громова нанесли мощный удар по артиллерии и опорным пунктам противника. Вслед за бомбардировщиками на врага обрушились штурмовики. На направлении главного удара войск Брянского фронта авиационная подготовка проводилась 15-й воздушной армией генерала Н. Ф. Науменко. Перед самым началом атаки на позиции противника было сброшено более 3500 фугасных и осколочных бомб.

Гитлеровцы, подавленные огнем нашей артиллерии и ударами авиации, не смогли сразу оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления. После двухдневных ожесточенных боев оборона 2-й танковой армии была прорвана на глубину до 25 км. Немецко-фашистское командование принимало срочные меры для усиления этой армии. Оно стало спешно перебрасывать с других участков фронта новые части и соединения. Несколько танковых дивизий было взято из 9-й армии, что ослабило ее. Войска Центрального фронта получили хорошую возможность для перехода в контрнаступление. 15 июля они нанесли ответный удар по орловской группировке врага с юга. Сломив сопротивление гитлеровцев, наши части через три дня полностью восстановили положение, которое занимали до начала оборонительного сражения. К этому времени 11-я гв. армия Западного фронта продвинулась на юг до 70 км. Основные ее силы находились теперь в 15—20 км от населенного пункта Хотынец. Над важнейшей коммуникацией врага — железнодорожной магистралью Орел — Брянск нависла серьезная угроза. Гитлеровское командование стало поспешно стягивать к участку прорыва дополнительные силы. Это несколько замедлило продвижение наших войск. Для того чтобы сломить возросшее сопротивление противника, командующий Западным фронтом ввел в сражение прибывшие из Резерва Ставки 11-ю армию генерала И. И. Федюнинского, а затем 4-ю танковую армию генерала В. М. Баданова. Темпы нашего наступления снова повысились.

Успешно продвигались к Орлу войска Брянского фронта, усиленные 3-й танковой армией генерала П. С. Рыбалко. С ними взаимодействовали войска Центрального фронта, наступавшие на Кромы.

Нашим войскам активно помогала авиация. Бомбардировщики и штурмовики обрушивали свои удары на вражеские опорные пункты. Истребители, непрерывно патрулируя в воздухе, надежно прикрывали наземные силы. Советские летчики смело вступали в бой, проявляли высокое мастерство, мужество и героизм. Образец воинской доблести показал летчик-истребитель старший лейтенант А. П. Маресьев. Вернувшись на фронт после тяжелого ранения, в результате которого у него были ампутированы ступни обеих ног, он продолжал самоотверженно бороться с врагом. В воздушных боях этот мужественный человек сбил три самолета противника. За образцовое выполнение заданий командования А. П. Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Вместе с советскими летчиками сражались летчики французской эскадрильи «Нормандия». Эта эскадрилья была создана в СССР по соглашению между Советским правительством и Французским национальным комитетом. К нам прибыли 14 французских летчиков и 58 авиамехаников-добровольцев. Они дрались с фашистами на советских истребителях с большим умением, мужеством и отвагой.

Положение гитлеровцев на орловском плацдарме с каждым днем становилось все более критическим. Дивизии, переброшенные сюда с других участков фронта, также понесли тяжелые потери. Устойчивость солдат в обороне резко снизилась. Все чаще и чаще стали наблюдаться факты, когда командиры полков и дивизий теряли управление войсками.

Усилили свои удары по оккупантам отважные партизаны Орловской и Брянской областей. Они нападали на вражеские гарнизоны, на автоколонны, перехватывали железные и шоссейные дороги. В ночь на 21 июля советские патриоты взорвали на железных дорогах в тылу орловской группировки более 6 тыс. рельсов. Враг неистовствовал. За свои поражения он жестоко мстил местному населению. Фашистские изверги стирали с лица земли целые населенные пункты. Они расстреливали ни в чем не повинных женщин, стариков, детей, угоняли советских людей на каторжные работы в Германию.

Гитлеровское командование, раздраженное неудачами на фронте, требовало удерживать позиции до последнего человека. Многие командиры снимались с должностей и заменялись другими. Гитлер, как всегда в таких случаях, всю вину за поражение взваливал исключительно на подчиненных. На этот раз он обрушил весь свой гнев на командующего 2-й танковой армией генерала Р. Шмидта и снял его с занимаемого поста. Место Шмидта занял по совместительству командующий 9-й армией генерал Модель, славившийся в немецкой армии как «лев обороны». Но и «льву» удержать укрепленные оборонительные рубежи не удалось. Зато лютость этого Хищника по отношению к местному населению превзошла все издевательства Шмидта. Он даже своих солдат наказывал больше не за то, что они в панике отступили с того или иного рубежа, а за то, что, отступая, не сожгли деревню, не расстреляли ее жителей. Модель приказывал уничтожать на русской земле все, что можно уничтожить. «Генерал-разбойник» — так прозвали этого насильника советские люди на Орловщине.

Фашистскому командованию не удалось стабилизировать фронт. Войска отступали. Инициатива оставалась за советскими войсками. Они день ото дня наращивали силу ударов и не давали врагу передышки ни днем ни ночью. 29 июля соединения 61-й армии Брянского фронта во взаимодействии с войсками Западного фронта освободили город Волхов. Усилилась угроза обхода Орла с северо-запада. В это же время войска 3и 63-й армий выходили к Орлу с северо-востока и юго-востока. Полукольцо вокруг города сжималось. В ночь на 4 августа наши части ворвались на его улицы. Начались упорные бои за каждый дом, за каждый квартал. На рассвете 5 августа Орел был полностью очищен от оккупантов. Советские воины водрузили над ним красный флаг. В боях за освобождение Орла отличились многие. Только в одной 380-й дивизии было награждено орденами и медалями свыше 200 человек.

Горячо встретили своих освободителей жители города. Старики, женщины, дети, выбравшись из подвалов и погребов, со слезами радости на глазах крепко обнимали и целовали солдат и офицеров. С гневом рассказывали они, как угнетали и истязали их немецкие оккупанты. Двадцать два месяца хозяйничали в Орле фашистские захватчики. За это время они варварски разграбили и разрушили город. Население уменьшилось почти на две трети. Тысячи советских людей были замучены, расстреляны и угнаны в немецкое рабство. Гитлеровские разбойники даже хвастались своими злодеяниями. Германское информационное бюро, сообщая о падении Орла, писало: «Советские войска заняли необитаемый город»; «Город полностью разрушен»; «В Орле большевики не найдут ни одной фабрики, ни одного завода. Жилые дома стоят без крыш».

Победы, одержанные Красной Армией, еще больше вдохновляли воинов на самоотверженную борьбу с врагом. Они спешили на Запад, чтобы быстрее вырвать из-под фашистского ига советских людей. Вслед за Орлом были освобождены города Кромы, Дмитровск-Орловский, Карачев, а также сотни сел и деревень. К 18 августа орловский плацдарм гитлеровцев перестал существовать. За 37 дней контрнаступления советские войска продвинулись на запад до 150 км. В ожесточенных боях были разгромлены 14 вражеских дивизий. Войска Брянского и правого крыла Центрального фронтов подошли к заранее подготовленному оборонительному рубежу противника восточнее Брянска. Здесь они временно приостановили наступление, чтобы перегруппировать силы и подготовить новый удар по врагу. Победа под Орлом — первый важный итог летнего наступления Красной Армии.

В то время как войска Центрального, Брянского и Западного фронтов «выпрямляли» северный фас Курской дуги, на южном фасе готовился другой сокрушительный удар по врагу — Белгородско-Харьковская наступательная операция. В соединениях и частях Воронежского и Степного фронтов шли последние приготовления к контрнаступлению. Советское командование решило нанести по противостоящей группировке глубокий удар войсками смежных крыльев двух фронтов из района севернее Белгорода в общем направлении на Богодухов — Валки, в обход Харькова с запада. Удар приходился по стыку 4-й немецкой танковой армии и оперативной группы «Кемпф». Он раскалывал вражескую группировку на две части и тем самым облегчал нашим войскам решительный разгром ее. Исходя из такого замысла операции, получившей условное наименование «Румянцев», советское командование наметило задачи фронтам.

В ознаменование этой большой победы столица нашей Родины Москва салютовала доблестным войскам Западного, Брянского, Центрального, Воронежского и Степного фронтов двадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. Это был первый за время Великой Отечественной войны победный салют.

Наступательный порыв советских воинов день ото дня нарастал. Особенно успешно действовали наши танковые армии. Они решительно ломали сопротивление противника и быстро продвигались на юг. Вырвавшись на просторы украинских степей, 1 и 5-я гв. танковые армии Воронежского фронта овладели 7—8 августа городами Богодухов, Золочев и поселком Казачья Лопань. Правее 1-й танковой армии в юго-западном направлении, вдоль реки Ворсклы, наступали войска 27-й армии генерала С. Г. Трофименко. Они овладели районом Большая Писаревка — важным узлом шоссейных дорог и сильным опорным пунктом врага.

С выходом танковых соединений в район Богодухова оборона противника оказалась прорванной на всю оперативную глубину. Его белгородско-харьковская группировка была рассечена на две части. Одна под ударами советских войск отступала на юго-запад, другая — на юг. К 8 августа разрыв между ними достиг 55 км. Создалась угроза не только харьковской группировке врага, но и донбасской. Это вызвало большую тревогу в ставке Гитлера. Фашисты не могли еще опомниться от удара под Орлом, как последовал удар под Белгородом и Харьковом. Нужно было принимать экстренные меры, чтобы заткнуть образовавшуюся брешь. В район прорыва началась поспешная переброска дивизий с других участков. Но этому серьезно мешали советские партизаны, развернувшие борьбу на коммуникациях. Гитлеровцы метались.

Особенно лихорадило командующего группой армий «Юг» фельдмаршала Машптейна. Он никак не ожидал в этом районе удара такой силы. Ведь еще 13 июля этот стратег хвастливо заявил Гитлеру, что им разгромлены войска Красной Армии, прикрывавшие Курск с юга, что они уже не способны не только наступать, но и обороняться. О том, что Манштейн думал так, свидетельствуют и его действия: танковые дивизии, которые наступали на этом участке, были отправлены в Донбасс, где в это время перешли в наступление войска Юго-Западного и Южного фронтов. Когда же Красная Армия нанесла удар под Белгородом и в первый же день сокрушила оборону немецко-фашистских войск, Манштейн изменил тон. В гитлеровскую ставку полетели панические донесения о том, что русские имеют колоссальное превосходство. Он взывал о помощи. Он спешно возвращает из Донбасса танковые дивизии. На помощь Манштейну торопится составитель плана «Цитадель» начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Цейтцлер. 8 августа происходит совещание. Манштейн просит его перебросить в полосу 4-й танковой армии и на рубеж Днепра 20 дивизий. Но где взять столько дивизий? Германскому командованию путем внутренних перегруппировок удалось сосредоточить в районах западнее Ахтырки и южнее Богодухова лишь 4 пехотные и 7 танковых и моторизованных дивизий, имевших до 600 танков, и нанести контрудар.

С 11 по 17 августа в этом районе происходили ожесточенные сражения. 1-я танковая, 5 и 6-я гвардейские армии геройски отражали контрудары вражеских группировок. Так, войска 1-й танковой армии 11—13 августа неоднократно срывали попытки сильной группировки, насчитывавшей до 400 танков, прорваться к Богодухову с юга. Советские воины еще раз показали свою непоколебимую стойкость, мужество и отвагу. В районе Высокополья противнику удалось окружить части 6-й мотострелковой и 200-й танковой бригад. Но и в окружении наши воины продолжали самоотверженно драться и удержали этот район до подхода свежих сил.

Отражению контрударов врага по главным силам Воронежского фронта содействовали наступавшие на правом крыле 40-я армия генерала К. С. Москаленко и 27-я армия. Части 10-го танкового корпуса совместно с войсками 40-й армии, овладев еще 9 августа городом Тростянец, перерезали важную железнодорожную линию Сумы — Харьков. В последующие дни они отражали здесь многочисленные контратаки. Никакие контрудары и контратаки врага не могли остановить наступление Воронежского фронта. Командующий, вводя резервы, наращивал силу ударов. К 20 августа вражеская группировка была обескровлена.

Разгромленные немецкие дивизии, отступая, устилали свой путь тысячами трупов своих солдат и офицеров, сожженными, разбитыми танками, автомашинами, орудиями, минометами, множеством различной военной техники. Злобу за поражения гитлеровцы по-прежнему старались сорвать на местных жителях и военнопленных. На станции Тростянец они попытались совершить очередное чудовищное преступление — уничтожить целый эшелон с советскими воинами, находившимися в плену. Для этого фашисты заминировали участок железнодорожного полотна и приказали машинисту паровоза быстро вести состав прямо на мины. Но советский патриот решил ценой собственной жизни спасти воинов. Он уже слышал шум наших танков, приближавшихся к станции, и потому медлил. Гитлеровцы нервничали, торопили его, угрожая расстрелять. Наконец поезд дал два резких гудка и двинулся. Однако, к изумлению фашистских палачей, он двинулся не вперед, не на мины… Эшелон пошел назад. Немцы открыли стрельбу из автоматов. Машинист был убит. Поезд остановился. Но враг уже сделать ничего не мог. На станцию ворвались первые советские танки. Около 2700 наших воинов были спасены.

В то время как войска Воронежского фронта отражали бешеный натиск врага южнее Богодухова и западнее Ахтырки, войска Степного фронта успешно наступали на Харьков. Они прорвали харьковский внешний оборонительный обвод и завязали бои на северной окраине города. Немецко-фашистское командование стремилось всеми мерами удержать этот район. Действовавшие здесь силы оно подкрепило новыми дивизиями из резерва. С 18 по 22 августа войскам Степного фронта пришлось вести тяжелые бои с противником. Ломая его ожесточенное сопротивление, отражая неоднократные контратаки, советские войска к исходу 22 августа охватили Харьков с запада и востока. В ночь на 23 августа начался решительный штурм города. Утром после упорных боев Харьков — этот крупнейший экономический, политический и культурный центр на юге нашей Родины, вторая столица Украины,— был освобожден.

С большим воодушевлением харьковчане встречали своих освободителей. Радостная весть о новой замечательной победе Красной Армии с быстротой молнии облетела всю нашу страну. Советский народ ликовал.

В результате успешного контрнаступления войска Воронежского и Степного фронтов полностью выполнили задачи, которые перед ними поставило советское командование. Они нанесли врагу большие потери и отбросили его на 140 км на запад. От мощного удара советских войск на белгородско-харьковском плацдарме растворились «ворота» в пределы Левобережной Украины и Донбасса.

С освобождением Харькова завершился второй период Курской битвы — контрнаступление советских войск. Это было третье стратегическое контрнаступление Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны. По количеству привлеченных сил и средств оно превзошло контрнаступление под Москвой и контрнаступление в междуречье Волги и Дона. В этом сражении с обеих сторон участвовало свыше 3 млн. человек, тогда как На Волге — 2 млн., а под Москвой — 1500 тыс. человек. Численность Советских войск в контрнаступлении под Москвой составляла несколько более 700 тыс. человек, на Волге — 1 млн., а под Курском — уже свыше 2 млн. человек. И если в первом контрнаступлении советские войска численно уступали противнику, во втором — имели с ним равенство сил, го в третьем они превосходили его более чем в 2 раза.

Пятьдесят дней продолжалась Курская битва — одна из величайших битв второй мировой войны. Немецко-фашистская армия потерпела поражение, от которого уже не могла оправиться до самого конца войны. Советские войска разгромили до 30 вражеских дивизий, в том числе 7 танковых, и уничтожили свыше 3500 самолетов. Советская авиация завоевала господство в воздухе и прочно удерживала его до победы. После Курска гитлеровское командование вынуждено было окончательно отказаться от наступательной стратегии и перейти к обороне на всем советско-германском фронте. Это означало, что хребет немецко-фашистской армии сломлен. Стратегическая инициатива прочно была закреплена за Вооруженными Силами СССР.

Итоги Курской битвы убедительно показали, что план гитлеровского командования на лето 1943 г. являлся порочным в своей основе. В нем переоценивались наступательные возможности немецко-фашистской армии и недооценивалась мощь нашей страны, ее Вооруженных Сил.

Поражение под Курском еще более усилило противоречия внутри фашистского блока, резко обострило внутриполитическое положение в странах — сателлитах Германии. В самый разгар битвы окончательно созрел политический кризис в Италии, вызванный движением Сопротивления, поражениями немецко-итальянских войск, крахом наступления под Курском. 25 июля вожак итальянских фашистов Муссолини был смещен с поста главы правительства и арестован. Это ошеломило Гитлера. На другой день, 26 июля, он срочно вызвал к себе командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала Клюге и потребовал от него перебросить несколько дивизий в Италию. «Создалось отчаянное положение,— заявил Гитлер.— Это очень тяжелое решение, вызванное тем, что мы подошли к кризисной точке». Однако, несмотря на всю категоричность требования Гитлера, фельдмаршал Клюге доказывал, что его дивизии на орловском плацдарме разгромлены, новые оборонительные рубежи не подготовлены и поэтому он не может отдать свои войска. «Я,— говорил Клюге,— обращаю внимание на то, что в данный момент я не в состоянии снять с фронта ни одного соединения. Это совершенно исключено в настоящий момент». Вскоре под влиянием все нараставших ударов Красной Армии и сам Гитлер понял, что о снятии дивизий с советско-германского фронта не может быть и речи. Все это создало еще более благоприятные условия для развития начавшихся в Средиземном море десантных операций англо-американских войск.

В послевоенные годы буржуазные фальсификаторы второй мировой войны пытаются всячески умалить значение победы Красной Армии летом 1943 г. Одни из них считают, что битва на Курской дуге — это обычный, ничем не примечательный эпизод второй мировой войны. Другие в своих объемистых трудах либо просто умалчивают о Курской битве, либо говорят о ней очень скупо и невразумительно. Однако невозможно скрыть как грандиозность побед Красной Армии, так и авантюристический характер плана третьего летнего наступления немцев, банкротство гитлеровских генералов, многие из которых теперь находятся на руководящих постах в бундесвере, являющемся орудием современных западно-германских милитаристов и реваншистов.

В битве под Курском советские бойцы и командиры стояли насмерть, обороняя свои рубежи. Они ответили ударом на удар врага. Более 100 тыс. воинов были награждены орденами и медалями, из них 60 человек получили звание Героя Советского Союза. Многие соединения и части, особо отличившиеся на полях сражений, были награждены орденами и удостоены почетных наименований «Орловских», «Белгородских», «Харьковских». И как всегда, в боях на Курской дуге впереди были коммунисты и комсомольцы. Во время оборонительных боев только парторганизации частей 13-й армии Центрального фронта потеряли убитыми и ранеными 3717 коммунистов. В 4-й воздушнодесантной дивизии смертью храбрых пали 334 коммуниста, что составляло 30 процентов дивизионной парторганизации. Бесстрашием в боях, мужеством и отвагой коммунисты поднимали авторитет нашей Коммунистической партии у беспартийных воинов, вызывали у них стремление быть такими же, как и они. Приток заявлений с просьбами о приеме в партию усилился. За период битвы под Курском партийные организации Воронежского, Степного и Центрального фронтов приняли в партию около 90 тыс. солдат, сержантов и офицеров. Только с 5 по 12 июля в активно действующих частях и соединениях Центрального фронта было подано 5128 таких заявлений. В одной лишь 13-й армии в партию вступили за это время 1223 человека.

Орловская и Белгородско-Харьковская операции развертывались в тесном взаимодействии с наступлением наших войск на других участках советско-германского фронта. Значительную помощь в разгроме врага на орловском и белгородско-харьковском плацдармах оказали войска Юго-Западного и Южного фронтов. Своим июльским наступлением они не только сковали донбасскую группировку врага, но и вынудили гитлеровское командование снять из-под Белгорода пять танковых дивизий и перебросить их в Донбасс. Большое значение имело также наступление Западного и Калининского фронтов на смоленском направлении.

В победу под Курском свой вклад внесли и советские партизаны. Нанося удары по врагу с тыла, они сковывали крупные силы противника мешали ему производить перегруппировки, подвозить резервы. К лету 1943 г. в тыловом районе группы армий «Центр» белорусские партизаны сковали свыше 80 тыс., смоленские — 60 тыс., брянские — свыше 50 тыс. вражеских солдат и офицеров. В июле советские партизаны произвел 1460 налетов на железнодорожные линии, повредив и выведя из строя свыше тысячи паровозов. Белорусские партизаны за июль пустили по откос 761 вражеский эшелон, украинские — 349, смоленские — 102 эшелона. Для охраны коммуникаций гитлеровцы вынуждены были отвлекать большие силы. Только участок железной дороги Брянск — Рославль охраняла целая дивизия.

Историческая победа под Курском продемонстрировала возросшее могущество Советского государства и его Вооруженных Сил. Ее ковали на фронте и в тылу все советские люди, сплоченные в единое целое.

Г.К. Жуков. Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза.

(Г.К. Жуков в период Курской битвы был членом Ставки и заместителем Верховного Главнокомандующего, по поручению которого координировал действий фронтов в сражениях под Курском).

Разгром фашистских войск на Курской дуге.

Итак, Сталинградская битва явилась крупнейшим событием зимней кампании 1942/43 года, событием огромного международного значения. На Северо-Западном фронте, ликвидировав врага в районе Демянска, наши войска вышли на реку Ловать. Войсками Западного фронта противник был отброшен из района Ржев—Вязьма, был занят рубеж Духовщина—Спас-Деменск.

К середине марта 1943 года на всех фронтах обстановка изменилась в пользу Советского Союза. После разгрома немецких, румынских, итальянских и венгерских войск в районе Волги, Дона, Северного Кавказа противник, неся колоссальные потери, к середине марта отошел на линию Севск—Рыльск—Сумы—Ахтырка— Красноград—Славянск—Лисичанск—Таганрог.

С момента перехода в контрнаступление под Сталинградом (ноябрь 1942 года) до марта 1943 года советские войска в общей сложности разгромили более 100 вражеских дивизий. Конечно, эти большие победы нелегко достались нашим воинам и советскому народу. Мы также понесли большие потери.

На фронтах наступило затишье, и лишь на участках Воронежского, Юго-Западного, Южного фронтов и на Кубани все еще продолжались ожесточенные сражения.

Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения обстановки на южном крыле фронта своих войск, немецкое главное командование, собрав дополнительные силы, организовало контрнаступление против Юго-Западного фронта. Цель — отбросить фронт за реку Северский Донец, а затем, прикрывшись здесь обороной, нанести удар по войскам Воронежского фронта и захватить Харьков и Белгород.

Как стало затем известно из трофейных документов, гитлеровское командование предполагало при наличии благоприятной обстановки расширить действия своих войск с целью ликвидации курского выступа.

В начале марта противник из района Люботина нанес сильный контрудар по войскам левого крыла Воронежского фронта; неся потери, наши войска отступили. 16 марта противник вновь овладел Харьковом и начал развивать удар на белгородском направлении.

В то время как представитель Ставки я находился на Северо-Западном фронте, которым командовал Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко. Войска фронта, выйдя на реку Ловать, готовились к ее форсированию.

Примерно 13 или 14 марта на командный пункт Северо-Западного фронта позвонил И.В. Сталин.

Ознакомив Верховного Главнокомандующего с обстановкой на реке Ловать, я доложил ему, что ранняя оттепель привела к тому, что река стала труднопроходимой и, видимо, войскам Северо-Западного фронта временно придется прекратить здесь свои наступательные действия.

Верховный согласился с этим. Задав мне еще несколько вопросов относительно возможного развития событий на Северо-Западном фронте, И. В. Сталин в заключение разговора сказал, что командование Западным фронтом поручено В. Д. Соколовскому.

Я предложил поставить И. С. Конева, который до этого командовал Западным фронтом, во главе Северо-Западного фронта, а С. К. Тимошенко послать на юг представителем Ставки помогать командующим Южным и Юго-Западным фронтами. Он хорошо знал те районы, а обстановка там за последние дни вновь сложилась для наших войск невыгодная.

— Хорошо, — сказал И. В. Сталин, — я скажу Поскребышеву, чтобы Конев позвонил вам, вы дайте ему все указания, а сами завтра выезжайте в Ставку. Надо обсудить обстановку на Юго-Западном и Воронежском фронтах. Возможно, — добавил он, — вам придется выехать в район Харькова.

Через некоторое время мне позвонил И. С. Конев.

— Что произошло, Иван Степанович? — спросил я.

— ГКО освободил меня от командования войсками Западного фронта. Командующим фронтом назначен В. Д. Соколовский.

— Верховный приказал назначить вас командующим Северо-Западным фронтом вместо Тимошенко, который в качестве представителя Ставки будет послан на южное крыло нашего фронта, — сказал я.

И. С. Конев поблагодарил и сказал, что завтра утром выезжает к месту нового назначения.

Утром следующего дня я выехал в Ставку.

В Москву прибыл в тот же день поздно вечером. Страшно устал за дорогу, так как пришлось ехать на вездеходе по сильно разбитым дорогам.

Позвонив А. Н. Поскребышеву, я узнал, что И. В.Сталин собрал большую группу товарищей для обсуждения вопросов, связанных с топливом для металлургии, электроэнергией, авиационными и танкостроительными заводами. Мне было приказано тотчас же прибыть на совещание. Перекусив на ходу, отправился в Кремль.

В кабинете Верховного, кроме членов Политбюро, были руководители ведомств, конструкторы и директора ряда крупнейших заводов. Из их докладов отчетливо была видна все еще существовавшая большая напряженность в промышленности. Обещанная помощь из США по ленд-лизу поступала плохо.

Выступавшие докладывали о простое оборудования и агрегатов из-за отсутствия металла, проката, угля, электроэнергии. Даже директора танковых заводов и те говорили о срыве плана выпуска танков.

Совещание у Верховного Главнокомандующего закончилось после трех часов ночи. Все его участники разошлись, кто в ЦК, кто в СНК, кто в Госплан, с тем чтобы изыскать ресурсы и срочно принять меры для улучшения работы промышленности.

После совещания И. В. Сталин подошел ко мне и спросил:

— Вы обедали?

— Нет.

— Ну тогда пойдемте ко мне да заодно и поговорим о положении в районе Харькова.

Во время обеда из Генштаба привезли карту с обстановкой на участках Юго-Западного и Воронежского фронтов. Направленец, ведущий обстановку по Воронежскому фронту, доложил, что там к 16 марта ситуация крайне ухудшилась. После того как бронетанковые и моторизованные части противника, наступавшие из района Краматорска, оттеснили части Юго-Западного фронта за реку Донец, создалось тяжелое положение юго-западнее Харькова.

Одновременно перешли в наступление части противника из района Полтавы и Краснограда. Н. Ф. Ватутин оттянул назад вырвавшиеся вперед части 3-й танковой армии и 69-й армии и организовал более плотные боевые порядки западнее и юго-западнее Харькова. Воронежский фронт, которым в то время командовал генерал-полковник Ф. И. Голиков, отвод войск не осуществил.

— Почему Генштаб не подсказал? — спросил Верховный.

— Мы советовали, — ответил направленец.