Книга является автобиографией выдающегося конструктора стрелкового оружия Василия Алексеевича Дегтярева. Книга воспоминаний знаменитого советского конструктора-оружейника. Родина высоко оценила труд Василия Алексеевича. О многом говорит следующий факт: первое звание Героя Социалистического Труда было Указом от 20 декабря 1939 года присвоено И. В. Сталину, а вторым Героем Социалистического Труда 2 января 1940 года стал В. А. Дегтярёв.

Впервые я встретился с Василием Алексеевичем Дегтяревым в 1928 году, когда он только что закончил работу над конструкцией пулемета, создавшего ему известность в нашей стране.

Уже эта первая встреча произвела на меня неизгладимое впечатление. Я убедился, что разговариваю с человеком, до тонкостей знающим оружейное дело, а главное — беззаветно любящим это дело. В его немногословных замечаниях чувствовался огромный опыт, накопленный годами работы, виден был пытливый ум. Меня поразила память Василия Алексеевича, помогавшая ему с удивительной четкостью воспроизводить виденное и слышанное им в различные периоды его жизни.

Большое впечатление произвела на меня исключительная скромность, с которой он говорил о себе, о своей работе, своих достижениях, и готовность поделиться опытом с людьми, которые в нем нуждались.

Соприкасаясь с другими людьми, работавшими с ним, я заметил, что Василий Алексеевич пользуется у них большим уважением.

Дальнейшее знакомство с Василием Алексеевичем подтвердило и еще более укрепило первые впечатления.

Предлагаемые читателю воспоминания В. А. Дегтярева ярко показывают, как простой русский человек благодаря своим способностям, тяге к знанию, упорству и настойчивости, беспокойному стремлению созидать своими руками новое вырос в талантливого конструктора.

Перед нами развертывается безотрадное детство мальчика из рабочей семьи, с трудом получившего в дореволюционной России начальное образование в приходском училище. Мы видим, как в юном Васе Дегтяреве растет и укрепляется чувство любви к своему народу. Не случайно привлекает внимание юноши фигура великого русского механика-самородка Ползунова, не признанного из-за рабского преклонения царских чиновников перед иностранщиной.

Знакомство с работой талантливого конструктора-оружейника С. И. Мосина, создателя отечественной винтовки, испытавшего огромные трудности при реализации своего изобретения, укрепляет в Василии Алексеевиче уверенность в творческих способностях русского народа и воспитывает в нем, как потомственном оружейнике, стремление к созданию оружия, которое доказало бы свое превосходство над заграничным.

Способности В. А. Дегтярева и его любовь к своему делу привлекают к нему внимание таких знатоков оружейного дела, как Н. М. Филатов и В. Г. Федоров, и с этих пор трудовой путь Василия Алексеевича окончательно определяется.

Однако в условиях дореволюционной России, несмотря на свою талантливость, В. А. Дегтярев не смог бы выдвинуться на широкую творческую дорогу. Его участь как представителя рабочего класса, «не имеющего образования», в лучшем случае была бы участью человека, которого могли оценить за «золотые руки», рабочего или мастера, но перед которым был закрыт дальнейший путь. На этот путь Василия Алексеевича выводит Великая Октябрьская революция.

Василий Алексеевич как представитель рабочего класса, целиком осознавший гнилость и обреченность царского самодержавия и противоречивость интересов буржуазии и пролетариата воспринял революцию с глубокой радостью и удовлетворением.

Советская власть предложила Дегтяреву ответственную работу, связанную с восстановлением разрушенной оборонной промышленности. Руководствуясь чувством советского патриота, любовью к своему народу, сознавая большую ответственность и значение этой задачи для Родины, приступил Василий Алексеевич к ее выполнению.

Внимание, забота и помощь партии открыли ему все возможности для приложения его творческих способностей и воплощения изобретательской мысли.

Разработав конструкцию пулемета, но боевым и техническим качествам зашившего одно из первых мест в мире, Василий Алексеевич выдвинулся в ряды виднейших советских конструкторов.

Партия и правительство высоко оценили заслуги Дегтярева перед социалистическим государством — ему первому после товарища Сталина было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

Советское правительство установило возможность присуждения ученой степени доктора наук лицам, известным своими выдающимися изобретениями, независимо от наличия у них диплома об образовании. Одним из первых таких людей, получивших степень доктора технических наук, был В. А. Дегтярев. Тем самым признана большая научная ценность накопленных им опыта и знаний в оружейном деле.

Дальнейшая деятельность В. А. Дегтярева еще больше оправдала полученные им высокие звания. Многочисленные образцы вооружения, разработанные им, применялись Советской Армией в борьбе против немецких захватчиков и послужили делу победы над врагом.

Трижды был удостоен Василий Алексеевич Сталинской премии за свои изобретения.

Он был избран депутатом Верховного Совета СССР и, по свидетельству избирателей, обращавшихся к нему со своими нуждами и запросами, внимательно и чутко подходил к их разрешению, уделяя большое внимание депутатской работе.

Уже на склоне лет Василий Алексеевич вступил в ряды Всесоюзной Коммунистической партии. Требовательный к себе, всей душой преданный делу партии Ленина — Сталина, он долго не решался на этот шаг только в силу своей скромности. Всегда чувствуя ответственность за любое взятое на себя обязательство и высоко ценя звание члена большевистской партии, он сомневался, сможет ли нести это звание с такой же честью, как нес звание передового оружейника-изобретателя.

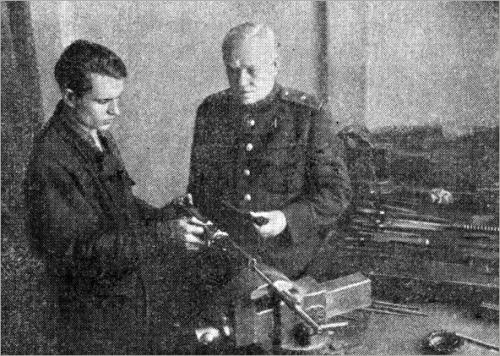

Необходимо также отметить одно из замечательных качеств Василия Алексеевича — уменье ценить силу коллективной мысли и плодотворность коллективного труда. Обдумывая то или иное изобретение, вынашивая свои оригинальные мысли, он делился ими с другими людьми, внимательно относился к идеям своих сотрудников и умело направлял их к общей цели. А целью своей работы он всегда ставил разрешение самых актуальных, самых нужных для армии проблем, какими бы трудными ни представлялись пути к достижению этой цели.

Огромно значение В. А. Дегтярева в области разработки новых образцов вооружения.

Начав свою конструкторскую деятельность с участия в разработке автомата В. Г. Федорова под руководством последнего, В. А. Дегтярев правильно оценил значение автоматического оружия для повышения огневой мощи пехоты. Поэтому его внимание привлекла задача конструирования автоматической винтовки, над которой он работал значительный период своей жизни.

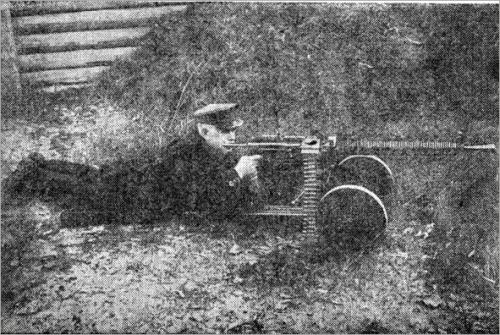

Во время первой мировой войны в системе вооружения армий видное место занял новый вид оружия — ручной пулемет, как весьма мощное и маневренное оружие, способное в любых условиях боя решать огневые задачи на средних дальностях пехотного огня. Русская армия во время войны не имела ручного пулемета. Лишь к концу войны начали поступать на вооружение русской армии заказанные за границей в относительно небольшом количестве пулеметы системы Льюиса (английские) и Шоша (французские). В. А. Дегтярев, сумев правильно понять значение этого вида оружия, поставил перед собой задачу — дать Советской Армии отечественный образец ручного пулемета и успешно разрешил ее. Особенностью системы Дегтярева было оригинальное устройство узла запирания ствола в пулемете, оригинальная система подачи патронов. Особым достоинством конструкции пулемета было обеспечение прочности деталей при относительно небольшом весе.

Развитие боевой авиации и танков потребовало создания вооружения для новых родов войск. В. А. Дегтярев немедленно включился в разрешение и этой задачи, приспособив пулемет своей конструкции для самолетов и танков.

Первый отечественный крупнокалиберный пулемет был также делом рук Дегтярева. На этих работах Дегтяревым были выращены новые конструкторы — его ученики Шпагин и Симонов.

К созданию крупнокалиберного пулемета он привлек конструктора Колесникова, разработавшего станок для пулемета.

Своевременно и правильно была оценена В. А. Дегтяревым важность создания еще одного нового вида оружия — пистолета-пулемета (легкого пулемета с применением пистолетного патрона), впоследствии под наименованием автомата завоевавшего широкое признание в армии. Разработанный им образец нашел применение уже в Советско-финской войне.

Всем памятно, какая лавина фашистских танков обрушилась на территорию нашей Родины с самого начала Отечественной войны, в 1941 году. Спешно потребовалось принять на вооружение противотанковое ружье. И в борьбе с немецкими танками дегтяревское оружие (противотанковое ружье Дегтярева) сыграло большую роль.

Еще до войны Дегтярев создал новый станковый пулемет, значительно облегченный по сравнению со старым пулеметом Максима. Опыт Отечественной войны полностью подтвердил необходимость облегчения веса станкового пулемета. И хотя этот пулемет недолго был на вооружении, уступив место новому образцу, появившемуся во время войны также не без участия Дегтярева, его конструкция лишний раз подчеркивает, насколько правильно понимал Василий Алексеевич пути технического развития оружия.

Наконец, на основе опыта минувшей войны Дегтярев разработал еще один образец вооружения, за который уже посмертно ему присуждена Сталинская премия 1-й степени.

Учитывая огромную трудоемкость конструкторской работы по автоматическому оружию, поистине можно только удивляться тому размаху мысли, той энергии и настойчивости, которые проявил В. А. Дегтярев как конструктор — оружейник.

Необходимо иметь в виду, что оружейное дело в Советском Союзе было поставлено на строго научную основу. В область преданий отошли те времена, когда в кустарно оборудованных мастерских мастер-самоучка, вооруженный грубыми инструментами и личным искусством, преодолевал неудачи, возникавшие одна за другой. Вскрывая причины неполадок и дефектов в работе механизмов, мастер зачастую вынужден был находить ощупью решение сложнейших задач. А ведь именно в такой обстановке начинал свой творческий путь В. А. Дегтярев.

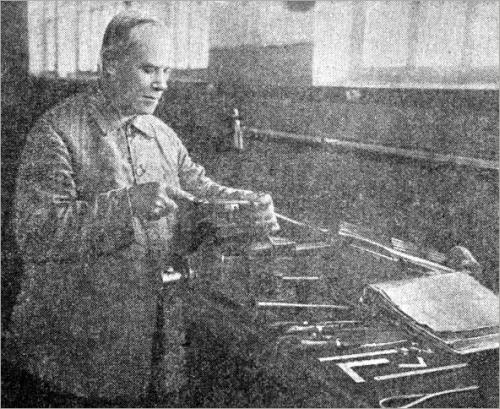

Современная оружейная техника в Советском Союзе располагает прекрасно организованным конструкторским бюро, оснащенным совершенным оборудованием.

В. А. Дегтярев к концу своей жизни был руководителем такого конструкторского бюро. Большой коллектив научных работников, инженеров, технологов под руководством Василия Алексеевича работал четко, целеустремленно и в короткое время справился с такими задачами, на решение которых раньше ушли бы целые годы. Об этом ярко рассказывает В. А. Дегтярев в своих воспоминаниях, относящихся к работе в годы войны.

Совершенно понятно, что руководить таким коллективом было бы трудно человеку, не обладающему большими теоретическими знаниями, не следящему за всеми достижениями науки в области оружейного дела. В. А. Дегтярев, не получив специального образования, обладал способностью быстро разбираться в вопросах теории. В своих воспоминаниях он, например, указывает, как помогло ему изучение книги В. Г. Федорова об автоматическом оружии, изданной еще в 1906 году и подаренной ему автором.

Всю жизнь Василий Алексеевич неустанно пополнял свои знания и умело сочетал их с богатейшим практическим опытом.

Страницы воспоминаний В. А. Дегтярева являются наглядной иллюстрацией того, как неиссякаемы источники творческих сил нашего народа, как бурно в сталинскую эпоху из широких слоев трудящихся выдвигаются талантливые люди. Страстно любя свою Родину, они отдают все свои силы на служение великому делу построения социалистического общества и его движения по пути к коммунизму.

Трудовая жизнь В. А. Дегтярева — яркий пример того, как в условиях Советского (государства, согретые сталинской заботой, люди растут, преумножают свои способности ради пользы народа, становятся большими государственными и общественными деятелями.

Президент Академии артиллерийских наук академик генерал-лейтенант артиллерии

А. А. Благонравов

Трудно рассказывать о себе. Трудно и как-то неловко. А рассказать есть о чем. Ведь без малого шестьдесят лет провел я в труде. Сколько событий прошло за это время! С какими людьми довелось мне встретиться на своем жизненном пути! Может быть, я не написал бы этой книги, если бы не болезнь. Она приковала меня к постели. А когда лежишь без дела да перебираешь все, что ты сделал за долгую жизнь, то поневоле одна за другой возникают картины прошлого.

Как живого, вижу я своего деда, своего первого воспитателя и учителя, которому многим обязан в жизни. Звали деда Николай Миронович. А соседи и родичи попросту величали его «Мироныч».

Я помню его уже глубоким стариком с большой сивой бородой, густыми нависшими бровями. Несмотря на годы, выглядел он молодцевато. Невысокий, прямой станом, дед был широк в плечах и проворен в движениях.

Если б не борода, ему можно было скостить годков этак десятка два. Он был сильным, могучим стариком и до последних дней не оставлял тяжелой кузнечной работы.

Жили мы в Туле, старинном русском городе, славившемся знаменитыми оружейными мастерами.

Небольшой покосившийся домик деда стоял на узкой грязной улочке в Заречье — рабочей окраине города.

Хотя тут были только ветхие деревянные домики, улочка носила громкое, даже пышное название: «Нижнемиллионная». Так окрестили ее охочие до миллионов городские заправилы — богатые купцы и фабриканты.

Узкий двор дедушкиного дома спускался к реке. — Строений там почти не было, если не считать сарая да крохотной кузни. Дед очень любил деревья и цветы. Он засадил свой дворик яблонями, вишнями и черемухой, а поближе к окнам разбил небольшую клумбу и каждый год высаживал на ней цветы.

Весной наш маленький дворик напоминал заправский сад. Дед, окончив работу в кузне, любил посидеть у черемухи с семейством, порассказать про житье-бытье. Приходили послушать его соседи мастеровые, зачастую захватывая с собой жен и ребятишек.

Говорил дед не торопясь, покуривая трубочку. Рассказы его всегда покоряли слушателей. А уж мы, ребятишки, сидели тихо, как мыши, тесно прижавшись друг к другу.

Больше всего он любил рассказывать про родную Тулу да про искусных тульских оружейников, будто бы умудрившихся подковать «аглицкую блоху».

Давно это было, а многие рассказы деда я помню и по сей день.

Однажды дед рассказал о том, как русский царь, поехав за границу, купил там редкой работы ружье и привез его в Петербург.

Ружьем этим долго любовались придворные генералы. И вот один из них, рассматривая в лупу серебряную насечку, обнаружил на стволе крохотную надпись: «Иван Москвин во граде Туле».

— Умен русский народ. Много в нем добрых мастеров, — говорил дед, — да трудно в наше время выбиться в люди простому человеку.

— Дедушка, а можешь ты сделать такое ружье? — спросил я.

— Куда хватил! Нет, внучек, у меня уж и глаза и руки не те. А вот ты, ежели будешь учиться да стараться, то еще и почище сделать сможешь.

— У кого же учиться мне?

— Ишь, спрашивает. Да поначалу хоть у меня учись, а потом и к заправским мастерам попадешь.

— А ты разве не заправский, дедушка?

— Был и я мастером в свое время: и ружья и пистолеты делал, да уж стар стал. Но тебя-то еще могу кое-чему поучить. Могу.

В дедушкину кузню я заглядывал часто. Приду бывало, встану у двери и, открыв рот, смотрю, как дед кует железо, любуюсь огненными искрами.

Устанет дед, сядет закурить, а я насобираю обрезков и — бежать на песок, где мы с братишкой строили дома и башни.

Однажды впопыхах я схватил еще не остывший обрезок шинного железа и сильно обжег пальцы. С тех пор дед стал гонять меня из кузни.

Но после недавнего разговора он отнесся ко мне ласково.

— Опять пришел, пострел.

— Пришел. Учиться хочу.

— Молодцом, коли так!

Он поднял меня опаленными руками и посадил на верстак подальше от горна.

— Вот сиди тут и гляди. Примечай, что к чему. Да смотри, мешать будешь — прогоню.

Я часами просиживал на верстаке, наблюдая, как дед раскаливал в горне железо, как клал его на наковальню и, поддерживая длинными щипцами, послушным молотом придавал ему нужную форму.

Вечерами, после работы на заводе, деду помогал мой отец. Они ковали в три руки. Отец кувалдой, а дед молотом.

Я любил слушать звонкую музыку кузнечной работы, смотреть на пышащие жаром искры. «Когда вырасту, — мечтал я, — обязательно буду вот так же махать молотом».

— Ну, что же мы будем делать с тобой, Васютка? — опросил как-то дед, — уж больно ты мал.

— Это ничего, зато все мальчишки меня боятся, я сильный.

Дед усмехнулся и поманил меня к себе.

— Ну-ка, хватайся за шест: будешь качать кузнечные мехи.

Я подтянулся, схватился за шест, но сейчас же его выпустил.

Дед рассмеялся.

— Да ты, брат, совсем карапуз.

— Дедушка, ты веревку к шесту привяжи, а я за нее буду дергать.

— Ишь, что придумал. Попробуем.

Он сделал на конце шеста ременную петлю и дал ее мне.

— Пробуй!

Пыжась изо всех сил, я стал раздувать кузнечные мехи.

— Что же, пожалуй годится, — одобрительно сказал дед, — зачислим тебя в помощники.

С этого дня я стал пропадать в дедушкиной кузне. Старательно помогал ему и даже удостаивался похвал.

Правда, из кузни я приходил усталый и закопченный, как трубочист. Бабушка Александра Васильевна, доглядывавшая за мной, вначале смотрела на мою работу, как на случайную забаву, но, поняв, что это серьезное увлечение, стала журить и меня и деда.

— Ты совсем из ума выживаешь, Мироныч, вконец замучил внука. Гляди — сажа-то как въелась в него, мочалкой оттереть не могу.

— Не серчай, старая, — отшучивался дед, — всякое ученье на пользу идет.

— Да какое же это ученье — лямку-то дергать. Кабы ты ему буквы показывал, вот тогда другое дело. А от лямки у него еще успеет спина наболеться.

— Ну, пошла скрипеть! Придет час — и грамоте научим. Он парнишка старательный, своего достигнет.

Как-то дед надел вышитую крестом рубаху, расчесал бороду и позвал меня:

— Айда, Васютка, сведу тебя на завод, один знакомый инженер обещал в музей пустить.

— Куда это? — переспросила бабушка.

— В музей, говорю, вроде как в арсенал, или амбар какой, где всякое оружие хранится.

— Зачем это малому? Вот пойдет в солдаты, там покажут.

— Не перечь ты мне, старая, знаю, что делаю.

Дед взял меня за руку и повел через мост к заводу. Нас пропустили в железные ворота. Пока шли по вымощенному булыжником двору, навстречу попадались рабочие, везущие что-то тяжелое на громыхающих железных тележках. Из больших построек, что стояли по обе стороны, долетал грохот, шум., скрежет. Мне стало не по себе. А тут еще поблизости неожиданно заревел паровоз, и я совсем перепугался.

Дед успокоил меня и повел в высокое мрачное помещение.

— Вот и пришли, слава богу. Глянь-ка, что люди-то смастерили.

Я заметил следившего за нами длинноусого страшного на вид стражника (так звал дед городовых) и притих. Попасть в то время в заводский музей простому человеку было почти невозможно, и как удалось это деду — я не знал.

Мое внимание привлекло разнообразное оружие, которое было развешано по стенам и на специальных щитах.

Больше всего мне запомнились крохотное ружьецо и два малюсеньких пистолета. Я очень просил деда купить мне хоть один пистолетик.

Но стражник сердито покрутил усы и, подойдя ко мне, сказал:

— Нельзя, за этот пистолетик у твоего деда вшей не хватит расплатиться.

Я замолчал. Дед рассердился и на меня и на стражника и заторопился домой.

Дорогой он мне сказал, что это ружьецо и пистолеты сделал знаменитый тульский оружейник Медведков.

— Где же он сейчас?

— А бог его знает, должно, помер. Эти игрушки хранятся на заводе не меньше сорока лет.

Я больше ни о чем не стал расспрашивать деда, но крохотное ружьецо и пистолетики мне крепко запали в память, и я решил: вырасту большой — обязательно сделаю себе такие.

Пришла зима. За лето я подрос и стал еще усердней помогать деду. Он обрезал с боков старый, во многих местах прожженный кожаный фартук и подарил мне. Облачась в этот фартук и огромные рукавицы я стал походить на «мужичка с ноготок».

Однако мои занятия с дедом продолжались недолго. На масляной он жестоко простудился и слег. Его положили на печь, где было тепло и спокойно. Когда боль утихала, дед подзывал к себе нас, ребятишек, и рассказывал длинные сказы о тульских мастерах. Но это бывало редко.

Деда одолевал страшный кашель. Лечили его и травами и припарками, ничего не помогало. Раза два приходил фельдшер и советовал положить старика в больницу. Но на это тогда требовались большие деньги, а их не было.

Месяца через два дед умер. Я очень мучительно переживал эту утрату, так как от меня ушел не только любимый человек, но и добрый наставник, учитель.

Весной, когда сошел снег и подсохла земля, я взрыхлил дедушкину клумбу и посеял на ней цветы. Они быстро зазеленели, и я, гордый своими первыми успехами, стал окапывать яблони, как это каждой весной делал дед. Работа моя подвигалась очень медленно, я уставал и досадовал на себя. Но однажды мне пришла в голову мысль позвать на помощь соседских ребят, которые не раз приходили слушать дедушкины рассказы.

Ребята охотно согласились помочь, и мы общими силами привели наш садик в порядок. На клумбе распустились пышные цветы, и у нас в дворике стало хорошо, уютно.

Однажды вечером отец мой, вернувшись с завода раньше обычного, вышел во двор посидеть. Ему нездоровилось.

Подозвав меня, он спросил:

— Это ты, Василек, такой порядок навел?

— Да! — с гордостью ответил я.

Отец провел рукой по моим волосам.

— Учить бы тебя надо. И дед покойный это мне завещал, а жизнь тяжелая, едва сводишь концы с концами.

— Ничего, папаня, я сам выучусь!

— Нет, так не бывает, — вздохнул отец, — ну, ладно, может, бог даст, и определим тебя по осени в школу.

В ту пору учиться в школе мог далеко не каждый, за ученье надо было платить деньги. Из моих товарищей мальчишек учились очень немногие.

Приближалась осень. На дедушкиных яблонях созрела крупная антоновка. Я с братишками набрал большую корзину яблок. С трудом втащили ее на крыльцо. В это время пришел отец с каким-то пожилым сгорбленным человеком, от которого пахло клейстером и варом.

Усадив гостя тут же на лесенке, он угостил его яблоками и попробовал сам.

— Из своего сада? — спросил гость.

— Из своего, вон мой садовник, — и отец указал на меня.

Я был очень смущен и хотел убежать, спрятаться, но гость остановил меня.

— Чего стесняешься? — Когда ругают, надо стесняться, а когда хвалят, надо радоваться. Подойди-ка ко мне.

Я подошел.

— Он? — спросил гость у отца.

— Он! — ответил отец. — Василием звать.

— Ну-ка, Вася, покажи мне руки.

Я показал.

— Ишь ты, сам клоп, а руки в мозолях. А ну, покажи ногу.

Стесняясь, я показал ему босую, облепленную засохшей грязью ногу.

— Не велика, — сказал гость и бумажной ленточкой обернул ее крест-накрест.

— Ну, иди бегай, садовник.

— Он и кузнец у нас, — оказал отец, но я уже дальше не слушал и, смущенный похвалой, убежал на улицу, где мальчишки собирались играть.

Дней через пять человек, пахнувший клейстером и варом, снова явился к нам.

Он вошел в дом, поздоровался, развернул узелок, вынул оттуда новые сапожки.

— На-ка, садовник, примерь.

Не веря своим глазам, я натянул сапоги на запыленные ноги и гордо поглядел на мать и бабушку. Хотелось прыгать, но сапожки придавали мне некоторую солидность, и я стал важно прохаживаться по комнате.

В воскресенье меня нарядили в пеструю ситцевую рубаху, в синий, перешитый из отцовского пиджак, обули в новые сапоги и отправили с бабушкой в церковь.

А на другой день отец, отпросившись с работы, сам стал собирать меня в школу.

— Что это волосы-то у тебя ершом торчат? Эх, не успел я постричь.

Мать смазала мне волосы деревянным маслом.

— Ну, сядем! — сказала бабушка.

Все сели и несколько секунд, посидели молча.

— Теперь с богом, — и бабушка осенила нас крестом.

С гордостью шел я по улице. Хотелось, чтобы мальчишки увидели мои сапожки и пиджак.

— Задаешь ли, по какой улице идем? — опросил отец.

— Знаю, по Курковой.

— То-то, по Курковой, а почему она Курковая?

— Не знаю!

— Потому, что на ней жили мастера, которые делали курки для ружей. Это было давно, может, лет сто назад, а может, и того больше. Рассказывают, что завод наш основал еще государь Петр Великий. Делал завод ружья для казны. Народу работало много, а мастерских было мало. Вот и сдавали работу на дом. Мастера, что делали курки, жили вот здесь, на этом месте, а те, что стволы делали, вот там, у реки, а те, что штыки, еще дальше. Со временем в этих местах улицы образовались. Их так и стали называть: Курковая, Ствольная, Штыковая. Понял теперь?

— Понял!

— Ну, вот и училище, — оказал отец, — шапку-то сними!

Я снял картуз и, увидев перед собой церковь, остановился.

— Чего стал?

— Да церковь.

— А вон во дворе и училище. Оно так и прозывается «При церкви пречистой на Хопре».

Сдав метрику и заплатив деньги вперед, отец отвел меня в класс:

— Сядь поближе, случайся, учись прилежно. Ученье-то денег стоит.

Но я и сам рвался к учению и за зиму научился довольно бойко читать, писать и считать.

Летом, после окончания школьных занятий, я посадил цветы на клумбе, окопал яблони, помог матери и бабушке закончить работы на огороде. Больше дел не было. Как-то в воскресенье я ходил с отцом в город. У дома одного богатого купца увидел фонтан, и мне захотелось сделать такой же. Я всю дорогу приставал к отцу с вопросами: откуда берется вода, почему она идет вверх, что ее разбрызгивает. Отец подробно объяснил мне устройство фонтана.

Никому ничего не говоря, я притащил со свалки несколько старых водопроводных труб, стал их подгонять друг к другу, свинчивать, прилаживать. Двух длинных труб как раз хватило от середины клумбы до сарая. Это меня очень обрадовало. Потом с помощью муфт мне удалось к обоим концам этих труб присоединить перпендикулярно две другие — одну длинную, другую короткую. Длинную трубу я вывел на крышу сарая, а короткую в центр клумбы. Чтобы моя затея не была разгадана, я спрятал трубу, идущую к клумбе, в траву и торчащий конец прикрыл цветами и ветками.

Вскоре там же на свалке мне посчастливилось отыскать мятый заржавленный бак. Вместе с ребятами мы взгромоздили его на крышу, а кран скрепили проволокой с трубой и прочно промазали замазкой.

— Ну, ребята, таскайте воду! — распорядился я.

Скоро бак до краев был наполнен водой. Я торжественно открыл кран, и все застыли, пораженные неожиданным зрелищем. Из трубы высокой тонкой струей била вода.

— Это не то, — закричал я. — Надо, чтоб вода разбрызгивалась. Идите сейчас домой и приходите вечером, все будет готово.

Ребята нехотя разошлись. Дедушкина кузня со всем инструментом теперь была в моем распоряжении. Я заперся там и стал мастерить из жести высокий конус. Этот конус я надел на трубу, возвышающуюся над клумбой, и положил в него гутаперчевый мячик.

Вечером, когда пришел отец, я позвал его во двор, где уже собрались соседские ребятишки, и открыл кран у бака.

Над клумбой взвился пышный бисерный столб воды.

Все были изумлены. Мальчики от удивления открыли рты, а мой маленький братишка начал громко кричать и бить в ладоши.

Отец остался очень доволен моим фонтаном. Он осмотрел его устройство и в награду дал мне двугривенный на пряники.

Я был так взволнован успехом своего изделия, похвалами и наградой отца, что, не зная куда деться, убежал в кузню, залез на верстак, где была моя постель, и тут же уснул.

Проснувшись, я твердо решил не покупать пряников. Лучше купить на эти деньги бабки. О, их дали бы много, пожалуй, ни у одного мальчишки столько не было! Но, подумав, я отказался и от этого, а пошел в книжную лавку и купил несколько книжечек по механике.

В одной из них рассказывалось о русском изобретателе Ползунове, о том, как он, бедный солдатский сын, изобрел первую в мире паровую машину.

Я спросил отца, правда ли это.

— Это правда! — сказал отец. — Но к изобретению Ползунова власти отнеслись, как к забаве, и не подумали его применить для дела.

Отец знал о Ползунове больше, чем вычитал я. Он рассказал о том, что Ползунов был не только способным изобретателем, но и сильным, мужественным человеком. Он перенес много лишений и невзгод, прежде чем осуществил свое изобретение.

— А почему Ползунову мешали работать? — спросил я.

— Очень тяжело простому мастеровому выйти на широкую дорогу. Сделает он что-нибудь ценное — в лучшем случае у него купят это за гроши богатеи, да и выдадут за свое. А потом огромные деньги наживут. Помнишь, что дед про Москвина рассказывал. Его ружье будто бы купил один немец, работавший у нас, и продал французам за громадные деньги, а те еще больше нажили, продав его под видом иноземного нашему же государю. Вот как бывает.

— И с Ползуновым вроде этого получилось, — продолжал отец, — паровую машину он первый изобрел, а все считают изобретателем ее англичанина Уатта. Потому что цари и их слуги не верят в таланты простых людей, а верят иноземцам. А те больше бахвалятся, чем делают. Есть и у нас на заводе такие люди. Видел я, как они работают, — одни слезы!

— Что ж, так и не нужно ничего изобретать простому человеку? — спросил я.

— Не всегда же так будет, — ответил отец. — Ты пока учись. А там, может быть, другие времена придут.

Самым близким для меня человеком в это время был отец.

В отличие от крепкого деда отец выглядел хилым, болезненным. Двенадцатичасовой труд на заводе его сильно изнурял. Отец приходил домой усталый, подавленный, но при моем появлении всегда оживлялся, охотно отвечал на вопросы и в разговоре со мной отдыхал.

Правда, разговоры эти бывали очень непродолжительными. Пообедав и немного посидев на крылечке, отец опять принимался за работу (дома у него стоял ножной токарный станок). Без дополнительного приработка отца мы бы пропали. Семья была большая — восемь душ, а мне, самому старшему из детей, исполнилось только десять лет.

Отца очень радовало мое стремление к учебе и мастерству, и он, как мог, старался помогать мне. Вечерами, стоя за станком, он показывал приемы токарной работы.

Если выдавалось вёдреное воскресенье, отец ходил со мной в город. Он очень любил Тулу и называл ее городом русской славы. Он знал название и назначение каждой из девяти могучих башен старинного тульского кремля и увлекательно рассказывал об этом мне.

Я до сих пор помню широкую толстостенную башню «На погребу». Так ее называли потому, что под ней находился огромный погреб со сводчатым потолком, выложенным из кирпича. Этот погреб некогда служил арсеналом — в нем хранилось оружие и порох. Другая башня называлась «Водяные ворота», потому что выходила к реке и под ней действительно были ворота.

Помню еще одну башню — «Одоевские ворота». Башня эта мне казалась самой красивой. Ее венчала строгая куполообразная арка, а ворота под башней выводили на главную улицу города.

Отец рассказывал мне, что тульский кремль построен во времена царствования Василия III, более четырехсот лет тому назад, что он всегда был надежной русской крепостью и не раз сдерживал татарские орды, оберегая от них Москву.

Но больше всего Тула прославилась как город превосходных ружейных и пушечных мастеров.

В Туле с незапамятных времен процветало кузнечное ремесло, так как вблизи было много железной руды.

Кузнец Никита Демидов, будучи хорошим мастеровым и предприимчивым человеком, завел оружейную мастерскую.

В 1696 году, возвращаясь после битвы с турками под Азовом, в Туле остановился Петр I. Прослышав о Никите Демидове, Петр вызвал его к себе и, показав «аглицкий» пистолет, спросил, могут ли такой сделать тульские мастера.

Демидов осмотрел пистолет и сказал:

— Можем, и даже почище!

Петр отпустил Демидова, а тот дня через два явился снова и принес пистолет, изготовленный туляками, который и красотой и качеством превосходил «аглицкий».

Петр тут же разрешил Демидову делать плотину у устья реки Тулицы и строить железоделательный завод. Землю для рытья руды он повелел дать ему бесплатно в Малиновой засеке, но поставил условие, чтобы Демидов налаживал оружейное дело.

С отъездом Петра Демидов развернул кипучую деятельность и построил большие оружейные мастерские. В 1712 году Петр снова посетил Тулу. Он осмотрел демидовские мастерские и учредил там первый в России казенный оружейный завод.

С этого времени в Туле началось изготовление ружей и пушек. Искусство тульских мастеров оружейных и пушечных дел росло и совершенствовалось с каждым годом. Оно передавалось из поколения в поколение, от дедов и отцов к сыновьям и внукам.

Мощь тульского оружия не раз испытали на себе враги нашей Родины. Бесстрашные солдаты Суворова, вооруженные тульскими пушками и ружьями, прошли через Альпы и многие страны Европы.

Этим же оружием нанес жестокое поражение туркам в Чесменском бою великий русский адмирал-флотоводец Ушаков.

Тульским оружием били Наполеона победоносные войска Кутузова. Оно было прославлено в героической обороне Севастополя солдатами и моряками Корнилова и Лазарева.

Отец с воодушевлением рассказывал о доблести русских войск, об их незабываемых победах и с особой гордостью подчеркивал, что эти войска воевали оружием, изготовленным здесь, в Туле, нашими дедами и прадедами.

Старый оружейный завод находился рядом с кремлем, и мы не раз осматривали его.

Отец гордился своим заводом, гордился тем, что был потомственным тульским оружейником, и очень хотел, чтобы я, его сын, тоже стал работать на оружейном заводе.

Да. Была наша Тула славным городом. На протяжении веков не переводились в ней редчайшие мастера. А жилось этим мастерам не лучше, чем другим рабочим тогдашней России. Работали они до изнеможения по двенадцати — тринадцати часов, а получали гроши — 25, много 30 рублей в месяц. Жили в Заречье, в крохотных собственных или арендуемых ветхих домиках. Нужда и болезни были вечными спутниками рабочих семей.

Наш земляк писатель Глеб Успенский с удивительной правдивостью нарисовал жизнь и быт жителей тогдашней Тулы в очерках «Нравы Растеряевой улицы».

«В г. Т… (писал он) существует Растеряева улица. Принадлежа к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей этого рода, т. е. множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками «караул», и всеобщая бедность…»

Эту всеобщую бедность я видел каждый день в годы своего детства и юности. Как ни бился наш отец, а его заработков едва хватало на пропитание. Мы же, ребятишки, ходили полураздетые и бегали босиком до поздней осени.

Отрадой нашего детства были летние месяцы. Мы ловили рыбу, ходили в лес на Косую гору за ягодами, грибами и орехами.

Но детство в семьях рабочих обрывалось очень рано. В десять — двенадцать лет мальчики попадали на заводы и выполняли работу взрослого человека. Наша семья не была исключением. Как ни хотелось отцу дать мне среднее образование, но дальше приходской школы шагнуть не пришлось.

Я пошел той же дорогой, что и сотни других детей рабочих. Одиннадцати лет меня определили на завод, и радужные мечты об учебе рассеялись, как сон.

Как уже было рассказано, я с детства любил труд, пристрастясь к нему еще в дедовской кузне. Поэтому и на завод пошел без страха, не так, как многие мальчишки моего возраста, а, пожалуй, даже с охотой. Мне очень хотелось самому зарабатывать деньги, чтобы помогать отцу, окончательно подорвавшему свое здоровье.

Помню, мы вышли из дому с отцом после первого гудка. Отец шел молча, чувствовалось, что ему было нелегко. Понимая его состояние, я тоже молчал, но старался итти бодро, а в голову, как назло, лезли стихи Некрасова, которые я как-то услыхал и запомнил:

Миновав будочника и пройдя шагов двести двором, мы вошли в длинное прокопченное помещение, уставленное какими-то машинами и наполненное грохотом, скрежетом, лязгом.

Отец, ободряюще взяв меня за плечо, начал что-то показывать и объяснять. Но до моего слуха долетали лишь обрывки его слов и я, испуганно озираясь, неуверенно ступал вперед.

Мы дошли до середины помещения и встретили какого-то человека в картузе, в темном пиджаке и с цепочкой во весь жилет.

— Поклонись! — прокричал мне в ухо отец. — Это мастер Василий Иванович Зубов.

Оглушенный и подавленный шумом машин, я пробормотал что-то несвязное. Но мастер, очевидно, воспринял это как приветствие. Он был старым знакомым моего отца и потому отнесся ко мне снисходительно, жестом повелев следовать за ним.

Мы вошли за тесовую перегородку, где было немного тише.

— Ну что, тезка, работать к нам? — дружелюбно спросил Зубов.

— Да-а, — ответил я тихо.

Мастер осмотрел мою щуплую фигурку и неодобрительно покачал головой.

— Сколько?

— Сколько положите.

— Лет сколько — спрашиваю.

— Одиннадцать!

— А не врешь?

— Верно, — подтвердил отец, — а ростом мал, так ничего, догонит.

— Ладно уж, что делать. Оставлю.

Отец облегченно вздохнул.

— Василий Иванович, очень прошу, присмотри за ним первое-то время, боюсь, под машину не попал бы…

— Ничего, все обойдется. Иди и не думай.

Отец нагнулся ко мне.

— Ты не бойся, Василек, учись, слушайся, я буду к тебе заходить.

— Ладно, батя, — машинально ответил я и уставился на мастера.

— Ну, ты, малый, посиди тут немного, я скоро приду, — сказал он и вышел, пропустив вперед отца.

Я сел на черную, пропитанную маслом и железом табуретку и, прислушавшись к шуму завода, подумал:

«Вот и кончилось мое детство. Не сладкое оно было, а все же детство. Теперь новая жизнь начинается. Какова-то она будет?»

Над ухом загрохотало: «Пойдем!»

Я спрыгнул с табуретки и увидел перед собой усатого мастера.

Мы вышли из каморки и пошли по грязному, заваленному железными стружками проходу между станками.

— Вот машина, на которой ты будешь работать, — указал мастер.

Я осмотрел установленный на чугунные бабки узкий железный ящик с большим рычагом и спросил:

— А как же на ней работать?

— Вот гляди! — мастер огромной пятерней взял с деревянного, почерневшего от времени столика горсть каких-то пружин и аккуратно уложил их в ящик. Потом закрепил крышку ящика и, надавив книзу рычаг, накинул на него железный крюк.

— Вот этак крепи, — пояснил мастер, — потом ослабишь рычаг и достанешь пружины. Целые клади вот сюда, в ящик, а ломаные вали на пол. Это машина для испытания винтовочных пружин, а прозывается она попросту — «шарманка».

Заставив меня раза два проделать показанную операцию, мастер ушел, приказав до гудка от «шарманки» не отходить и работать исправно.

«Шарманка» показалась мне механизмом очень несложным и работа — нетяжелой. Я усердно старался, изо всех сил налегал на рычаг и к вечеру так устал, что еле дотащился до дома.

— Что, измучился? — спросил отец, встретив меня на крыльце.

— Спину ломит, да руки натер о железяку.

— Это ничего, — ободряюще сказал отец, — понемногу втянешься, и все пойдет, как надо. Дед-то твой целый день молотом махал и то не жаловался.

— И я не жалуюсь, просто так, к слову сказал.

— Ну-ну, ладно! — примиряюще похлопал отец по моему плечу. — Пойдем-ка лучше отдыхать, завтра ведь чуть свет на работу.

Поужинав и выпив чаю, мы улеглись спать. Но мне не спалось: нахлынули воспоминания о дне, проведенном на заводе.

— Ты что не спишь, Василек? — спросил отец.

— Все думаю о работе.

— Чего же думать-то, работа твоя несложная и, пожалуй, самая легкая.

— Пустяшная какая-то. Может, мне другую попросить?

Отец приподнялся на кровати и внимательно посмотрел на меня.

— Кто это тебе сказал, что испытание пружин пустяшная работа? Кто, спрашиваю?

Я молчал.

— Это мог сказать, — с возмущением продолжал отец, — только тот, кто ничего не смыслит в оружейном деле. Пойми, что ты испытываешь пружины, а пружина есть сердце всего механизма. Плохая пружина — и ружье никуда не годится. Сломалась пружина — и выброси его. А каково это, если бой идет? Подвела пружина, и погиб человек. Вот что значит твоя работа. От нее зависит самое главное — боеспособность оружия. Понял ли?

— Понял, батя, очень хорошо понял!

— То — то же! Твоя работа особенно важна теперь, потому что завод начал делать новую винтовку.

Потом я узнал, что в 1891 году, то-есть в год моего поступления на работу, тульский оружейный завод начал изготовлять первую магазинную винтовку, сконструированную русским инженером, капитаном С. И. Мосиным, превосходившую новейшие западноевропейские системы.

До этого завод производил винтовки системы Бердана. Русские мастера немало поработали над ее улучшением и усовершенствованием. Они добились того, что русские образцы Бердана превосходили американские, и все же винтовка была далеко не совершенной. Она часто ломалась и отказывала в стрельбе при малейшем засорении.

Однако чиновники из военного ведомства, получавшие под видом «подарков» крупные взятки от иностранных предпринимателей, усиленно протаскивали в производство на русские заводы образцы иностранного вооружения. Изобретения же русских конструкторов не могли найти применения.

Так было похоронено Изобретение тульского оружейника Двоеглазова, еще в 1887 году сконструировавшего автоматическую винтовку.

Мосин, которого в те годы мне доводилось не раз видеть на заводе, тоже с немалым трудом продвигал в производство свою винтовку. Он долгое время добивался в военном ведомстве устройства конкурса на лучшую магазинную винтовку. Конкурс состоялся в 1890 году. На нем конкурировали две винтовки: русская трехлинейная капитана Мосина и бельгийская конструкции Нагана.

Испытания показали полное превосходство русской винтовки над бельгийской. Винтовка Мосина была принята на вооружение русской армии. Но, очевидно, ловкие заграничные дельцы сумели снискать расположение некоторых видных людей из военного министерства. Только этим можно объяснить тот факт, что комиссия предложила Мосину при окончательной доработке его винтовки применить некоторые детали из винтовки Нагана.

Казна выдала Мосину за изобретенную им винтовку премию в 35 тысяч рублей, а Нагану — 200 тысяч рублей.

Царь запретил называть мосинскую винтовку именем изобретателя. Больше того, он запретил называть ее русской, а повелел окрестить «винтовкой образца 1891 года».

А русская винтовка Мосина (с испытания пружин для нее я и начал свой трудовой путь) оказалась замечательным оружием. Она и поныне является лучшей винтовкой в мире.

После разговора с отцом я стал иначе смотреть на свою работу, Я оценил и даже полюбил незамысловатую «шарманку», содержал ее в чистоте, и она работала безотказно.

Чтобы легче было опускать рычаг, я поставил под ноги широкий ящик. Стал налегать на рычаг грудью. Это значительно облегчило работу, и я меньше уставал.

Все же работа на «шарманке» со временем мне порядочно надоела. Хотелось учиться оружейному мастерству, что-то придумывать, мастерить, изобретать. У меня даже явилась мысль усовершенствовать «шарманку», и я заикнулся об этом мастеру.

Но тот сердито замахал руками.

— Изобретай себе дома, а тут и без твоих изобретений хлопот довольно.

Меня обидел такой ответ, но спорить с мастером не полагалось.

Дома каждую свободную минуту я посвящал чтению или работе в дедушкиной кузне, где починял домашнюю утварь и посуду.

Я прочел небольшую книжечку о замечательном русском изобретателе Кулибине.

Подобно солдатскому сыну Ползунову, Кулибин вышел из народных низов, но благодаря упорству и настойчивости стал известным изобретателем.

Более ста лет назад, когда не было ни современных станков, ни совершенных инструментов, Кулибин создал маленькие настольные часы с месяцеисчислением и музыкальным боем… Часы эти приводят в восторг даже наших современников.

Образы славных русских изобретателей-самоучек беспрестанно стояли передо мной, пробуждая горячее стремление пойти по их трудному, но благородному пути.

Уже тогда я начал мечтать об изобретательстве. Единственным человеком, знавшим о моих сокровенных мечтах, был отец.

— Тяжелое дело ты задумал, сынок, — говорил он. — Трудно, даже почти невозможно в наше время простому мастеровому стать изобретателем.

Но отцу, как видно, нравились мои замыслы. Он даже признался, что в юности сам мечтал о том же.

Отец упорно и последовательно прививал мне любовь к труду, посвящал в сложное искусство оружейника, учил слесарной и токарной работе…

Как-то раз он выпросил у соседей лошадь, и мы поехали в деревню навестить родных.

И вот грязный, закопченный город остался позади. После спертого воздуха цехов грудь дышала глубоко и свободно.

Мы ехали по обочине Орловского шоссе, с обеих сторон обрамленного темнозелеными массивами богатырского леса. Он был огромен и тянулся на сотни верст, соединяясь со знаменитыми Брянскими лесами.

Справа показались поля. Неубранная рожь пестрела васильками и колокольчиками. Мне захотелось соскочить с телеги и пойти пешком.

— Василек, гляди-ка сюда, — сказал отец, — видишь пахаря на горке?

Действительно, на бугре велась пахота. По направлению к дороге следом за сивой лошадью, запряженной в соху, шел невысокий коренастый старик в широкополой соломенной шляпе.

Ветер трепал его густую белую бороду и полы длинной рубахи. Старик был в синих подвернутых штанах и босиком.

— Знаешь ли, Василий, кто это пашет? — спросил отец.

— Не знаю, а что?

— Это ж граф Лев Николаевич Толстой.

— Писатель, что на завод приезжал?

— Он и есть! Чудеса! Барин, богатый человек, а вот пашет, труд любит. Труд — великое дело! Без труда человек ничто!

Я упорно всматривался в Толстого. Он шел за сохой бодрой, молодой походкой, изредка покрикивая на лошадь.

Впоследствии я не раз вспоминал Толстого за сохой и хранил репинский портрет, где Толстой изображен в длинной рубахе и босиком.

Вернувшись домой, я заперся в дедушкиной кузне и втайне от всех принялся мастерить давно задуманную самоходную машину. Мысль о создании этой машины зародилась у меня еще в начале лета.

Возвращаясь как-то с работы, я увидел мастерового, едущего на двухколесном велосипеде. Велосипед этот, очевидно, был самодельный: он казался неуклюжим и тяжелым.

Мастеровой ехал медленно, часто останавливался и падал, теряя равновесие.

Я задумал сделать более устойчивый велосипед — на трех колесах. А чтобы легче было вращать колеса, решил применить цепную передачу, как у заводских станков.

Мне удалось разыскать три подходящих колеса и трубки для остова и руля. Каждый день после работы два — три часа я проводил в кузне, а в воскресные дни почти вовсе не выходил оттуда.

Не прошло и месяца, как я вывел свою машину за ворота. Вокруг тотчас же собралась толпа любопытных ребятишек.

Под веселые крики и улюлюканье я уселся на велосипед и медленно поехал под уклон.

— Гля, едет, едет! — громко закричали мальчишки и бросились вдогонку.

Велосипед лязгал, грохотал, скрипел, стучал железными колесами. Из дворов выскакивали собаки, заливаясь отчаянным лаем.

Выходили взрослые люди, посмеивались.

— Ишь, едет-то, что черепаха, а грохочет, как паровоз.

А от мальчишек не было отбою, каждому хотелось «проехаться».

Велосипед завоевал всеобщее признание, но за медлительность был тут же метко прозван «тихоходом».

Эта кличка мне казалась обидной, даже оскорбительной, и, посоветовавшись с отцом, я стал доделывать свою машину.

С помощью отца мне удалось отладить передачу, которая раньше заедала. Я стал ездить довольно быстро, и велосипед еще крепче полюбился уличным ребятишкам. Однако прозвище «тихоход», к моему великому огорчению, так и осталось за ним.

Слава о «тихоходе» разлетелась по всему городу. К нам на Нижнемиллионную посмотреть на него и покататься приходили подростки с противоположных окраин города.

Создание «тихохода» было моей первой самостоятельной работой. Она доставила мне большую радость, и укрепила уверенность, что в дальнейшем я сумею сделать что-нибудь более интересное.

Весть о моем «тихоходе» проникла и на завод. Взрослые рабочие стали оказывать мне больше внимания. Но на администрацию это не произвело ни малейшего впечатления, и я по-прежнему выполнял однообразную, ничего не дающую мне работу на «шарманке».

Отец заметно слабел. Изнурительная многочасовая работа свела его в могилу еще сравнительно молодым. На меня, семнадцатилетнего юношу, обрушилась вся тяжесть содержания большой, удрученной горем семьи.

К тому времени я был уже опытным рабочим, но с этим мало считались на заводе.

Раз семнадцать лет — получай заработок ученика. А этого заработка нашей семье едва ли могло хватить на неделю.

Мать, обремененная маленькими детьми, работать не могла. Чтоб не дать умереть с голоду братьям и сестрам, я стал по вечерам работать на отцовском токарном станке, выполняя частные заказы.

Мои вечерние приработки были большим подспорьем в нашей жизни. Но работать дома после десяти — двенадцатичасового труда на заводе было нелегко, особенно на таком кустарном станке. Приходилось одновременно вращать станок, точнее вал станка, и обтачивать деталь. Я серьезно задумался над тем, как бы облегчить работу. На заводе станки приводились в движение трансмиссиями или цепными передачами, соединенными с валом двигателя. Электричества в то время не было.

Мне захотелось придумать двигатель к своему станку. Еще в детстве я не раз присматривался к ветряным мельницам. Они казались простыми и очень умно придуманными сооружениями, потому что приводились в движение бесплатной энергией — силой ветра.

Желание самому сделать небольшой ветровой двигатель не давало мне покоя.

Дождавшись воскресенья, я отправился за город, туда, где на буграх стояло несколько ветряных мельниц.

Подойдя к одной из них (а как раз было тихо и мельница не работала), я внимательно осмотрел устройство ее крыльев и зарисовал их. По этому чертежу мне удалось сделать небольшие крылья и укрепить их на прочном стальном валу.

Вал я поместил в медную втулку, а на конце его укрепил принесенную с завода конусную шестеренку. Другую шестеренку укрепил на длинном железном стержне, который упрятал в водопроводную трубу, пропустив ее сквозь крышу и потолок и соединив шестеренками с осью станка. Крылья или ветряки были прочно укреплены на крыше, а для регулирования ими сквозь крышу и потолок была пропущена проволока с петлей на конце.

Все рабочие поверхности своего механизма я тщательно смазал и стал ждать ветра.

Ветви черемухи подали мне знак о появлении ветра, и я потянул за проволочную петлю. К моей неописуемой радости ветряк пришел в действие, и вал станка завертелся.

Я вставил деталь и принялся ее обтачивать. Работа пошла как нельзя лучше. За то же время я стал обтачивать почти вдвое больше деталей. Это была уже серьезная победа, убедившая меня в практической ценности моего изобретения.

Но чем больше я работал на станке с помощью ветряка, тем больше находил в нем недостатков. При сильном ветре станок вращался очень быстро, при слабом, наоборот, крайне медленно. И то и другое не годилось. Я сконструировал регулятор скорости. Станок стал работать ритмично.

Однажды я пригласил к себе старого мастера завода и показал ему свое изобретение.

Мастер был человек неторопливый и не щедрый на похвалу. Он долго осматривал станок, пробовал на нем точить, выходил во двор смотреть ветряк. Потом сказал:

— Ловко придумал, молодец! Надо бы тебе, парень, учиться.

Я и сам знал, что мне надо учиться, но средств для этого не было.

— Может, вы меня оружейному подучите? — спросил я мастера.

— Можно! — сказал он и, осмотрев еще раз мое сооружение, ушел.

Через некоторое время на заводе мне стали поручать более сложные и ответственные работы, в частности сборку затвора и магазина.

Я хорошо узнал и изучил винтовку Мосина и, пожалуй, смог бы каждую ее деталь выточить самостоятельно.

Прошло еще несколько лет, и меня стали считать оружейным мастером.

Теперь я чувствовал себя тверже, да и опыт кое-какой поднакопился. И все же применить свои способности на заводе не было никакой возможности.

Я не раз пытался сделать кое-какие усовершенствования к станкам, но мои предложения натыкались на непреодолимые преграды.

Инженеры просто не хотели разговаривать со мной, даже возмущались. Один из них, немец, заявил так: «Я инженер, а ты есть слесарь, это надо понять — и больше меня не беспокоить».

Мастер же объяснял это проще:

— Пойми, Василий, всякое приспособление требует затрат. А казне выгодней тебе заплатить грош, чем на приспособление истратить целковый.

— Так ведь потом же все окупится! — возражал я.

— Это еще бабушка на-двое сказала. А зачем им гадать да рисковать, когда дело и так идет!

Да, на заводе все мои стремления к изобретательству наталкивались на каменную стену и разлетались вдребезги.

Оставалось одно — отложить свои мечты и чаянья до лучших дней.

И я откладывал. Но откладывал не без надежды, нет. Я твердо верил, что придет тот день, когда мы, изобретатели-самоучки из народной гущи, будем учиться творить и созидать для блага своего народа. Эту надежду в нас вселяли появившиеся на заводе социал-демократы, которые тогда уже отчетливо видели перед собой светлое будущее России.

Начало XX века в моей личной жизни ознаменовалось памятными событиями. В 1901 году несмотря на то, что я был единственным кормильцем большой семьи, меня забрали в солдаты.

Хорошо помню этот день — тусклый, пасмурный, серый.

Длинный состав из красных телячьих вагонов подан на запасный путь, подальше от вокзала. На платформе и поодаль на поблекшей лужайке много людей. Тут и мастеровые, окруженные фабричными девчатами. Их сразу можно отличить по сапогам в гармошку, по коротким пиджакам нараспашку. Тут и деревенские парни в лаптях, в холщовых рубахах и их родичи, угрюмые бородачи, и плачущие бабы с ребятишками и узелками.

Воздух насыщен множеством самых разнообразных звуков. Кто плачет, кто играет на гармошке, кто пляшет, дико выкрикивая или отбивая в ладоши и насвистывая. И весь этот гомон покрывают пьяные голоса, горланящие в разных местах одну и ту же песню:

Позднее мне довелось видеть в Третьяковской галерее картину К. А. Савицкого «Проводы новобранцев на войну». Я долго стоял перед ней. Мне казалось, что художник изобразил тот самый эшелон с небольшим старомодным конусотрубным паровозом, который увозил меня из родного города.

Проводы в солдаты, или, как раньше говорили, а рекруты, были одним из самых страшных, диких и печальных событий старого времени.

Вот паровоз загудел, захрипел и, провожаемый воплями, потащил наш состав по направлению к Москве. Я увидел плачущую мать, окруженную ребятишками, а в стороне молоденькую девушку в пестром ситцевом платочке…

Помахав мне рукой, она отерла слезу и, подойдя к матери, стала ее утешать. Это была моя невеста — Вера.

Я отошел от двери, сел на нары и глубоко задумался. Невесело было на душе. В Туле осталась мать с кучей малолетних детей. Что они будут делать, как жить?

Думалось и о Вере — милой, веселой девушке. Сдержит ли она слово? Будет ли ждать пять долгих лет?

Думалось и о том, что ждет меня впереди. Нудная ли казарменная муштра или работа в войсковой оружейной мастерской, как обещали в Туле?

Все эти размышления утомили меня, и я уснул. Разбудили меня товарищи, когда эшелон наш подъезжал к Москве.

В вагоне царило возбуждение: стало известно, что нас везут в Петербург — столицу Российской империи.

Служить в Петербурге казалось заманчивым, и я повеселел. Мы шутили, резались в «дурака», пели песни.

В Петербурге нас рассортировали и направили в разные части. Я с несколькими солдатами-туляками попал в Ораниенбаум, где была офицерская школа и квартировала стрелковая часть. Дорогой мы узнали, что в Ораниенбауме при офицерской школе есть оружейные мастерские, и надеялись, что нас как мастеровых направят туда.

Но в Ораниенбауме нас постигло горькое разочарование. Сгоняли в баню, выдали обмундирование и поместили в унылые, темные, сырые казармы. На другой же день началась обычная солдатская муштра. Огромный плац около здания школы был местом наших учений. Чуть свет раздавались громкие выкрики: «Смирно! Шагом марш! Кругом!..»

Научившись ходить строем, мы маршировали по широкому полю и горланили старую солдатскую песню:

Оружейная мастерская, о которой мы мечтали по дороге в Ораниенбаум, была рядом, но попасть в нее оказалось нелегко.

После того как мы, новобранцы, прошли положенную выучку, нас стали учить стрельбе. Стрельба велась из винтовок, но иногда баловали и стрельбой из пулемета. Пулеметы в то время только появились, и нам было очень интересно познакомиться с ними. Но стрельба из пулеметов оказалась настоящим мучением. Эти машины были очень несовершенны и часто отказывали.

Однажды пулемет испортился так, что и механик не мог его починить. Офицер, руководивший ученьем, долго ходил около механика, курил и спрашивал: «Скоро ли?»

Когда тот заявил, что не может исправить пулемет, офицер начал кричать и ругаться самыми непристойными словами.

Наконец, убедившись, что его брань положения не изменит, офицер прогнал механика и быстро зашагал к начальнику полигона.

Мне почему-то казалось, что пулемет можно исправить. Я догнал офицера и взял под козырек.

— Ваше благородие, разрешите разобрать пулемет, может, я починю?

Тот недовольно взглянул на меня и, ничего не ответив, махнул рукой. Я истолковал этот жест как разрешение и, вернувшись к пулемету, стал разбирать его, ища повреждение.

Повреждение оказалось серьезным. К тому же под рукой не было нужного инструмента. Товарищи, желая мне помочь, сбегали в мастерскую и принесли все необходимое. Не прошло и часу, как пулемет был исправлен, и мы дали очередь по мишени.

Услышав стрельбу, офицер вернулся и подошел прямо ко мне.

— Ты починил?

— Так точно, — ответил я смущенно.

— Как фамилия?

— Дегтярев Василий Алексеев, — ответил я вытянувшись.

Офицер, очевидно, доложил о происшествии с пулеметом начальнику полигона Филатову, и это решило мою судьбу.

В тот же вечер я был вызван к полковнику Филатову. Узнав, что я оружейный мастер, он тут же отдал приказ о моем переводе в опытную мастерскую.

На другой день с волнением и трепетом я переступил порог опытной мастерской. Она поразила меня чистотой и обилием света. Работать в этом просторном, свежеокрашенном помещении после тесного, закопченного заводского цеха казалось мне счастьем.

Меня представили бритому, коренастому мастеру, очень походившему на татарина, но носившему фамилию Елин. Он осмотрел меня бойкими черными глазами и быстро заговорил:

— Что можешь делать? Сверлить, строгать умеешь? Станка, машина знаешь?

Я так же быстро кивал головой.

Елин подвел меня к широкому верстаку и поручил починить винтовочный затвор, очевидно, решив проверить, к чему я годен.

Разобрав затвор, я увидел что повреждение пустячное, и, быстро его исправив, доложил мастеру.

Тот не поверил. Оказалось, что передо мной этот затвор уже чинил один мастер, но так и не доделал. Елин считал повреждение серьезным, думал, что мне придется повозиться с ним до вечера, и очень изумился, когда я доложил о починке затвора через каких-нибудь тридцать минут.

Осмотрев его, он подозвал к себе нескольких мастеров и показал им затвор. Все признали работу добротной, и я был принят в их среду как равный.

Более подробное знакомство с опытной мастерской меня несколько разочаровало. Оборудование ее почти ничем не отличалось от заводского. Те же старые станки, те же верстаки и инструменты.

Но меня обрадовало другое. В этой мастерской были образцы новейшего стрелкового оружия многих стран Европы и Америки. Мне представилась возможность подробно познакомиться с неизвестными системами, и я немедленно воспользовался ею. Мастер Елин относился к моей любознательности очень снисходительно и даже объяснял мне устройство иностранных систем, только не позволял этим заниматься в рабочие часы.

В мастерскую часто заглядывал начальник полигона полковник Филатов, высокий человек с черной густой бородой. Попросту здороваясь, он велел продолжать работу, а сам ходил по мастерской, поглаживая бороду, присматриваясь то к одному, то к другому. Елин не покидал его.

— Ну, как новичок работает? — услышал я за спиной громкий голос Филатова.

— Башка-человек, ваше высокоблагородие, сам пушка может делать, — ответил Елин.

— Из Тулы? — опросил Филатов.

— Из Тулы, ваше высокоблагородие, ответил я вытянувшись.

— Отставить, — оказал Филатов, — здесь ты не в строю, разговаривай просто. Оружейник, значит?

— Так точно!

Филатов подробно расспросил меня о прошлой жизни, о том, что я делал в Туле, с какими мастерами работал, знаю ли о Мошне… Я отвечал очень сдержанно и сухо, как положено по уставу: «так точно!» или «никак нет!» Но постепенно стал чувствовать себя свободнее.

Филатов оказался очень внимательным и хорошо знающим оружейное дело человеком. Он был искренно обрадован тем, что мне понравилась опытная мастерская и что я выразил желание работать и учиться.

— Хорошо, — сказал он на прощанье, — будешь работать и учиться. А поучиться тут есть чему, смотри, сколько у нас оружия. Да и мастера здесь отличные.

После разговора с Филатовым мне стали поручать наиболее ответственные работы по ремонту оружия, главным образом пулеметов.

Выполняя эти работы, я очень внимательно присматривался к пулеметам, вникал в их нутро, старался разгадать тайны их устройства, помять капризы механизма.

На ремонте пулеметов я проработал более двух лет. За это время неплохо научился разбираться в механизмах, и меня стали считать лучшим мастером по ремонту.

Филатов, бывая в мастерской, почти всякий раз подходил ко мне.

— Знаешь, Дегтярев, — сказал он мне однажды, — твои успехи меня радуют, и скоро я тебе поручу одно серьезное дело.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие, — ответил я.

— Пока помалкивай, а время придет — вызову!

Я задумался. Что за дело думает мне поручить Филатов? Этот вопрос много дней не давал мне покоя. Но в душе я радовался. Было приятно, что Филатов выбрал именно меня. Значит, я был неплохим мастером.

Изучая образцы различных стрелковых систем, собранные в нашей мастерской из многих стран мира, я находил в них не только достоинства, но и недостатки. Не раз я высказывал мастеру Елину свои соображения о том, как можно улучшить ту или иную систему, но тот только разводил руками.

— Не наше дело. Пусть думает начальство, у них голова побольше.

У меня возникало желание предложить кое-какие усовершенствования. Но и здесь, в опытной мастерской, это было так же трудно сделать, как и на заводе. На изобретателя из солдат не обратили бы серьезного внимания.

Все же успешный ремонт пулеметов поставил меня в несколько особое положение. Мне поручалась теперь, самая трудная работа, и меня одним из первых знакомили с новым оружием, которое поступало на полигон для испытаний.

В эти годы быстро развивалась оружейная автоматика. Пулеметы стали получать все большее признание.

В будущих войнах им предстояло сыграть серьезную роль. Начальник полигона получил приказ начать систематическое обучение ефрейторов и солдат стрельбе из пулемета. Опытных учителей или инструкторов пулеметной стрельбы на полигоне не оказалось. Тут-то и вызвал меня Филатов.

— Ну, Дегтярев, есть для тебя важное дело. Поручаю тебе взяться за обучение группы ефрейторов стрельбе из пулемета.

Это заставило меня призадуматься. Пулемет Максим я знал хорошо, но навыков в преподавании стрельбы у меня не было. Я сам научился стрельбе из пулемета почти без посторонней помощи. А тут предстояло учить других. Но приказ был подписан, и мне ничего не оставалось, как приступить к его выполнению.

Чтоб учеба шла успешно, я хорошо отладил и смазал свой Максим, и он работал довольно исправно.

Занимались мы на полигоне недалеко от опытной мастерской, чтобы в случае порчи пулемета можно было быстро его починить. А нужно сказать, что пулеметы того времени были очень капризны и непрочны. Был у них еще один серьезный дефект — они быстро перегревались. Сделаешь несколько сот выстрелов — и из пулемета пар столбом.

Ефрейторы в шутку называли их «самоварами».

Чуть свет я вставал, одевался и, выкатив из казармы тяжелый Максим, начинал занятия.

Раскинув на траве шинель и разобрав пулемет, я объяснял название и назначение каждой части, а потом по очереди заставлял всех самостоятельно собирать машину. Без тщательного изучения устройства пулемета даже думать о стрельбе нельзя было. Только те, кто хорошо знал все детали пулемета, могли устранить частые «заедания» и мелкие повреждения.

Я старался объяснять сложное устройство пулемета простым, понятным каждому языком, и это облегчало наши занятия.

Все двенадцать ефрейторов хорошо изучили Максим и прекрасно выдержали испытания по стрельбе… Мне была объявлена благодарность.

Затем я обучил стрельбе из пулеметов группу оружейных мастеров и принялся за обучение солдат.

Мне полюбилось это дело, и я вкладывал в него не только все свои знания и навыки, но и, как говорится, всю свою душу.

Со временем эти занятия приняли более организованный характер. На базе нашей небольшой группы благодаря усилиям полковника Филатова была создана первая школа русских пулеметчиков.

Об этой первой школе русских пулеметчиков знают многие советские воины, но вряд ли они знают, что первым преподавателем в ней был рядовой солдат и оружейный мастер.

Проводя занятия по пулеметной стрельбе, я часто вынужден был их прерывать и становиться из преподавателя механиком, то-есть чинить поврежденный пулемет.

Это вызывало не только досаду, но и обиду на то, что мы вынуждены стрелять из такого непрочного, привезенного из-за границы пулемета. «Неужели, — думал я, — русские инженеры, мастера, изобретатели не могут создать свой, русский, пулемет, который был бы лучше и прочней?»

Я вспоминал Ползунова, Кулибина, тульских оружейных мастеров и думал, что нет и не может быть такого дела, в котором не показал бы себя русский человек.

Тогда я еще не мог предвидеть, что со временем сам изобрету такой пулемет, но мне кажется, что желание создать русский добротный пулемет у меня зародилось именно в те дни.

Позже, когда я познакомился с пулеметами Мадсена и Шварцлозе, когда я приобрел знания по оружейной автоматике, эта мысль стала принимать более конкретные формы. Изобрести русский пулемет, который превосходил бы все заграничные системы, — стало моей сокровенной мечтой.

Ее я вынашивал почти полтора десятилетия. За это время в нашей стране произошли великие преобразования, и именно они помогли осуществлению моей мечты.

Но об этом позже.

В то время, обучая ефрейторов и солдат стрельбе из пулемета, я мог только мечтать о творчестве. Всякие попытки с моей стороны к изобретательству если не пресекались прямо, то просто не получали поддержки. Мне напоминали о том, что я простой солдат и что не следует забывать об этом.

С болью в душе я откладывал, отодвигал свои мечты до лучших дней. Но желание творить и изобретать во мне не угасало, а разгоралось с новой силой.

И чем чаще ломались иностранные пулеметы, тем больше укреплялось мое стремление создать отечественный пулемет. Я даже начал верить, что рано или поздно именно мне доведется это осуществить.

Прошло более трех лет с тех пор, как я расстался с родной Тулой, а города, в котором жил эти годы, по-настоящему еще не видел. Хотя я и работал оружейным мастером, но был солдатом. А нас, солдат, не часто выпускали в город.

Позднее я понял, что начальство боялось, как бы мы не встретились с рабочими и не набрались «крамольных» идей.

Вот почему нас отгородили от мира каменной стеной. И все же в казармы проникали слухи о событиях, происходивших в России.

О трагедии в Чемульпо, о войне с Японией мы узнали одновременно с жителями города.

Вероломное нападение Японии на нашу страну без объявления войны вызвало большое возмущение.

В опытных мастерских и в казармах, только и говорили о войне. Мы, солдаты, в большинстве бывшие рабочие, понимали, какие бедствия и разорения она несет народу.

Офицеры храбрились и, пытаясь поднять настроение солдат, о японцах говорили пренебрежительно:

— Шавка полезла на слона!

— Наши япошек шапками закидают.

Солдаты и оружейники мало этому верили. Кто-кто, а уж мы-то хорошо знали, что Россия к войне не готова: новейшее оружие — пулеметы были в частях большой редкостью. Каким-то образом до нас дошли слухи о том, что во главе сражающихся русских войск, за немногим исключением, стоят трусливые, бездарные, даже продажные генералы вроде Стесселя, которым чужды кровные, интересы русского народа.

Положение усугублялось еще и тем, что Россия была наводнена японскими шпионами.

А между тем война с Японией продолжалась. И чем дальше развивались события, тем мрачней были известия с фронтов. Не подготовленные к войне, плохо вооруженные русские армии, несмотря на беспримерное геройство солдат, терпели поражение за поражением.

Нередко этому сопутствовали прямое предательство и измены. Случалось, что на фронт вместо снарядов и патронов засылались иконы да кресты.

И все же мужество не покидало русских воинов. Они прославили себя беспримерными героическими подвигами и при обороне Порт-Артура и в сражениях при Ляояне и Мукдене.

Неподалеку от нас, в Кронштадте, на помощь порт-артурцам снаряжалась вторая Тихоокеанская эскадра.

Но этой эскадре, руководимой бездарным адмиралом Рождественским, уже не суждено было изменить хода войны. Пока дальними путями добиралась она к местам сражений, к Цусимскому проливу, японцы овладели Порт-Артуром.

Затем было проиграно генеральное сражение под Мукденом, где русские потеряли больше 100 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.

Мы получили известия о гибели наших добровольцев на маньчжурских полях. Настроение было подавленное. Нас, оружейников, больше всего возмущало то, что одной из главных причин поражения было плохое вооружение наших войск, словно в России не было людей, способных создать первоклассное оружие.

Трагическое известие о гибели в Цусимском проливе второй Тихоокеанской эскадры и о позорном мире с Японией глубоко потрясло нас — русских солдат и оружейников. Многие плакали, как дети. И многие в те дни потеряли веру в бездарное царское правительство, бесцельно погубившее десятки тысяч жизней русских солдат и матросов.

Позднее я понял, что главная причина поражения русских войск в войне с Японией крылась в гнилом, разложившемся русском царизме и что падение Порт-Артура было началом падения самодержавия.

Но в то время я, как и многие, видел причину поражения в бездарности генералов и в плохом вооружении войск. И мне, русскому человеку, хотелось сделать для нашей армии такие пулеметы и автоматы, которые были бы лучше иностранных.

Между тем война с Японией многому научила царских чиновников: хотя и с опозданием, но они взялись за вооружение армии. И тут с образцами нового автоматического оружия хлынули в Россию падкие до наживы иностранные фабриканты.

Как раз на полигоне в Ораниенбауме производились испытания привезенного ими оружия, и я был невольным свидетелем этих событий.

В то время мне довелось не только хорошо изучить пулеметы Мадсена и Шварцлозе, но и увидеть их конструкторов.

Очень хорошо помню высокого, румяного, всегда жизнерадостного и веселого датчанина Мадсена. Он был изысканно любезен даже с нами, простыми солдатами. И за малейшую услугу или помощь пытался отблагодарить деньгами.

Австриец Шварцлозе, смуглый, худощавый человек, был замкнут и угрюм, редко показывался в мастерской и избегал разговоров.

Американец Браунинг, плотный, энергичный, веселый, был, напротив, очень общителен, часто приходил в мастерскую и через переводчика охотно разговаривал с мастерами.

И он и Мадсен всячески старались задобрить солдат и оружейных мастеров.

Браунинг привез автоматическую винтовку, надеясь выгодно продать ее царскому правительству.

Я много слышал о Браунинге, мне не терпелось быстрее познакомиться с его винтовкой. И случай скоро представился.

При испытаниях винтовка Браунинга отказала. Он с шумом влетел в мастерскую в окружении целой свиты. Быстро скинул пиджак, закатал рукава и сам взялся за починку винтовки.

Мы бросили работу и стали внимательно наблюдать за ним. Мой верстак стоял близко, я хорошо видел, как он разобрал винтовку и стал исправлять повреждение. Браунинг был очень возбужден, взволнован, и работа у него не клеилась. Поковырявшись минут десять, он посмотрел на мастеров и поманил меня пальцем. Я подошел.

Браунинг через переводчика опросил, не могу ли я починить его винтовку.

Мне так хотелось познакомиться с его винтовкой, что я охотно согласился и без проволочек взялся за дело. Работал я быстро, даже с азартом, мне хотелось показать американцам, что русские мастера могут работать не хуже их.

Другие наши мастера подошли ближе, встали полукругом и смотрели, затаив дыхание.

В случае неудачи или заминки каждый из них в любую минуту готов был притти мне на помощь. Но дело у меня шло на редкость хорошо. Работал я быстро и уверенно. Браунинг не спускал с меня глаз и громко повторял: «Ол райт, ол райт!»

Наконец, повреждение было исправлено. Я сам собрал винтовку, чем окончательно поразил Браунинга.

Он принял винтовку, щелкнул затвором, нажал курок. Винтовка громко щелкнула.

— Ол райт! — громко прокричал Браунинг и, пожав мне руку, вытащил пачку долларов.

— Не надо, не возьму, — сказал я переводчику.

Браунинг очень удивился. Заспорил с переводчиком, опять попытался мне вручить деньги, но я категорически отказался их принять.

— А что может посоветовать мне русский мастер? — спросил он через переводчика.

Я осмотрел винтовку и сказал, что нужно крепче приладить штык, чтобы он не соскакивал и не мешал прицелу.

Браунинг тотчас же записал это в блокнот и, попрощавшись, направился на полигон.

Меня обступили наши мастера.

— Ну, Василий, что скажешь о заморской винтовке?

— Думаю, что забракуют ее, — ответил я.

— Почему?

— Очень уж сложна она. Да и детали сделаны мелкие, непрочные, хорошо стрелять не будет.

Мои предположения сбылись. Винтовку Браунинга действительно забраковали, она не выдержала положенных испытаний.

Браунинг уехал в Америку. Мне больше никогда не доводилось его видеть. Но эта встреча осталась в моей памяти.

Она заставила меня о многом задуматься. Прежде всего я понял, что хваленые заграничные мастера не хватают звезд с неба. Изобретенные ими системы автоматического оружия далеко не совершенны, и мы, русские мастера, не только можем с ними поспорить, но и превзойти их в своем искусстве, как это не раз случалось на протяжении столетий.

Стояла зима только начавшегося 1905 года.

Жизнь в казарме сделалась тяжелее. Офицеры стали еще более придирчивыми, злыми, а вместе с тем какими-то растерянными, подавленными.

От нас старались скрыть и позорные поражения нашей армии и гибель на сопках Маньчжурии десятков тысяч русских солдат и особенно то, что назревало в России.

Казарма, полигон — и дальше ни шагу!

Но как бы ни был суров режим, к нам все же проникли слухи о событиях в Петербурге.

Один солдат, вернувшийся из госпиталя, под большим секретом рассказал о том, что на площади Зимнего дворца были расстреляны тысячи безоружных рабочих, шедших с петицией к царю.

Это известие ошеломило нас. Никто не мог и не хотел работать. Мы были подавлены, убиты слухами об этой страшной трагедии.

Будучи потомственным рабочим, я переживал эти события особенно болезненно.

Казарменный режим стал жестче: запретили отпуска, ограничили прогулки, за каждое смелое высказывание грозили военно-полевым судом.

Но уже никакими силами нельзя было скрыть от нас, что «дремлющая», как впоследствии писал Владимир Ильич, Россия «превратилась в Россию революционного пролетариата и революционного народа». На крупнейших заводах Петербурга начались стачки.

Стачечное движение быстро распространялось по промышленным городам.

Летом вспыхнуло восстание на броненосце «Потемкин», в декабре загрохотали революционные бои в Москве. Нас стали держать еще строже — оказалось, по соседству, в Кронштадте, с оружием в руках восстали матросы.

Я не мог разобраться в событиях, но уже понимал, что злейший враг трудового народа — царизм. И хотя я был лишен возможности быть рядом с восставшими рабочими и моряками, сердце мое было с ними.

Как ни тяжело было известие о подавлении революции 1905 года, оно не могло поколебать во мне веру в то, что народ скоро снова поднимется против самодержавия и завоюет долгожданную свободу. И может быть, мое знание пулемета пригодится, когда начнутся новые бои.

Осенью кончился срок моей службы. Я мог сделать выбор: уехать в родную Тулу или остаться здесь вольнонаемным.

Случись это несколько лет назад, я бы, пожалуй, не раздумывая, уехал в Тулу, где родился и вырос, где каждый уголок был знаком и дорог, где меня ждали мать, братья и невеста. Но расстаться с Ораниенбаумом — значит расстаться с Филатовым, потерять полюбившуюся мне работу в опытной мастерской и, может быть, навсегда отказаться от изобретательства. Я колебался… Я не мог забыть любимую девушку, не хотел еще на долгие годы разлучаться с семьей. Не зная, на что решиться, я попросил Филатова дать мне два дня на размышление. Он согласился, но стал убеждать не ехать в Тулу.

— Оставайся, — говорил он, — женишься, привезешь семью, снимешь квартиру и заживешь на славу. Тебе надо учиться и развивать свои способности, а лучшего места ты для этого не найдешь.

Поблагодарив Филатова за совет, я отправился в город. Впервые за пять лет пребывания здесь я мог по-настоящему осмотреть Ораниенбаум.

Потому ли, что я сменил солдатское одеяние, или потому, что почувствовал себя после казармы относительно свободно и независимо, город предстал передо мной в совершенно новом виде.

Стояла ранняя осень. Липы уже были тронуты золотом. И это золото лип красиво переплеталось с глубокой зеленью обрамлявших город сосен и дубов старинного парка.

Дома в городе были удивительно красивы: с высокими мезонинами, узорными террасами и балконами. Улицы чистые, все в зелени. После грязной и пыльной Тулы Ораниенбаум казался мне каким-то сказочным городом.

Очень тянуло меня посмотреть старинный Китайский дворец, о котором много говорили. Дворец этот, по рассказам, был построен еще при Петре I Меншиковым.

Выйдя за город, я увидел величественные очертания дворца и быстро зашагал к нему.

Дворец находился в глубине старинного парка. Он стоял на возвышении. Перед ним раскинулась широкая поляна с прямыми желтыми дорожками и пышными благоухающими клумбами. Эту поляну-цветник обрамляли высокие деревья, такие же деревья окружали дворец могучей зеленой стеной.